中国建筑学会抗震防灾分会

中国建筑学会抗震防灾分会基本信息

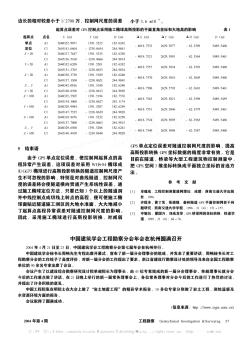

| 中文名 | 中国建筑学会抗震防灾分会 | 成立时间 | 1978年5月 |

|---|---|---|---|

| 地 点 | 北京 | 作 用 | 举行了多次学术交流活动 |

分会于1979年创办《地震工程动态》杂志,于1985年更名为《工程抗震》,已出版发行95期,是地震工程和工程抗震专业性期刊。其宗旨是宣传我国抗震防灾的方针政策;介绍有关工程抗震的标准、规范、规程及其相关背景材料;刊登最新工程抗震、减灾的科研成果;报道国内外地震工程动态和抗震设计、加固改造先进经验。《工程抗震》的发行对象为从事工程抗震和城镇抗震防灾工作的科研、设计、施工和管理人员以及有关大专院校的师生。该刊的特点是:经常发表有关抗震防灾方针政策性文章,同时配合全国性工程抗震方面重大活动和会议安排,积极组织一系列专题性报道;多年来注意介绍、学习和应用抗震规范方面的文章;经常有震害调查报告文章;着重推荐有一定经济效益的抗震设计、抗震加固经验方面的文章。该刊的栏目有:(1)抗震设计、研究与加固;(2)震害预测与城市防灾;(3)标准、规范、规程;(4)隔震、减震技术;(5)震害调查;(6)其他。

中国建筑学会抗震防灾分会造价信息

第一届委员会

成立时间:1978年5月

成立地点:徐州

挂靠单位:国家建委抗震办公室

主任委员:程震文

副主任委员:叶耀先 朱伯龙 陈寿梁 陈厚群 沈聚敏 胡聿贤 龚思礼

委 员:王光远 王继唐 叶耀先 付作新 刘 季 刘大海 刘志刚 刘恢先 刘惠珊 朱伯龙 朱继澄 张熙光

李世温 陈 聃 陈寿梁 陈厚群 沈世杰 沈聚敏 何展鹏 杨树林 佟恩宠 陆竹卿 陆浩栋 林 皋

周炳章 周福霖 周锡元 金国梁 宗必泽 胡庆昌 胡聿贤 胡德祥 项忠权 赵 勇 徐宗和 龚思礼

雷同顺 裘民川 翟向达 谢君斐 谢昌旺 魏 琏

第二届委员会

成立时间:1984年11月1日

成立地点:黄山

挂靠单位:城乡建设环境保护部

名誉委员:刘恢先 程震文

主任委员:叶耀先

副主任委员:朱伯龙 陈寿梁 陈厚群 沈聚敏 胡聿贤 龚恩礼

名誉委员:王子兴 刘登仁 李 信 李 克 苏 明 苏 彬 赵 毅 吴祥庆 吴 涛

委 员:丁绍祥 刁桂丛 王光远 王炳英 王继唐 邓树盛 且化清 叶耀先 付作新 刘 季 刘大海 刘木忠

刘志刚 刘昭培 刘恢先 刘惠珊 朱伯龙 朱继澄 张洪熙 张熙光 李世温 李春光 陈 聃 陈玉琼

陈寿梁 陈厚群 沈世杰 沈聚敏 何展鹏 杨树林 佟恩宠 辛永福 吴绮芸 陆竹卿 陆浩栋 林 皋

周炳章 周福霖 周锡元 金国梁 宗必译 范家参 胡庆昌 胡聿贤 胡德祥 姚伯英 项忠权 赵 勇

赵宗培 秦建修 莫 庸 徐宗和 高家富 龚思礼 梅守洪 韩学政 雷同顺 裘民川 楼永林 翟向达

潘士劼 薛元芳 谢君斐 谢昌旺 魏 琏

秘 书 长:陈寿梁(兼)

副秘书长:刘志刚

干 事:师云林 刘国钧

第三届委员会

成立时间:1991年11月

成立地点:宁波

挂靠单位:建设部抗震办公室

名誉理事长:叶耀先

事 长:陈寿梁

副理事长:包定国 冯启民 刘志刚 朱伯龙 陈厚群 吴儒生 周炳章 侯忠良 龚思礼 魏 琏

秘 书 长:刘志刚(兼)

副秘书长:王亚勇

委 员:王文镇 王亚勇 王炳英 王海岗 付兴华 冯广仪 冯启民 包定国 孙 宁 叶耀先 李东奎 李国琦

李得民 李英杰 李春生 朱伯龙 朱顺堂 朱继澄 刘 季 刘大海 刘玉林 刘志刚 刘惠珊 许小伟

许发雄 乔占平 沈世杰 沈聚敏 陈忠云 陈宗明 陈寿梁 陈厚群 吴 或 吴绮芸 吴儒生 宋秉泽

张仲孝 张国堂 张岳红 张俊晃 张振兴 张维全 邸永寿 苏志奇 苏树柯 汪颖富 周小真 周国柱

周炳章 周福霖 周戴陈 金国梁 林 皋 林书荣 林鼎华 范思德 范家参 赵宗培 项忠权 胡庆昌

屈譬英 郭永恒 闻欣如 姚尔昆 姚伯英 侯忠良 钟益村 高国富 高金炳 高俊普 高家富 党素华

徐步芝 益德清 晏志高 莫 庸 夏宗慕 谢昌旺 谢宗辅 梁发云 章在墉 梅守洪 裘民川 龚思礼

曹 资 彭亚忻 董津城 翟向达 蒋莼秋 楼永林 赖先祥 韩精忠 戴国莹 魏 琏

第四届委员会

成立时间:1998年6月

成立地点:福州

挂靠单位:建设部抗震办公室

会 长:沃瑞芳

副 会 长:刘志刚 陈厚群 周锡元 周 明 冯启民 周炳章 王亚勇 李文艺

秘 书 长:王亚勇

副秘书长:贾 抒

常务委员:方鸿琪 王优龙 王亚勇 王承春 冯启民 安和人 刘 季 刘大海 刘志刚 乔占平 吕西林

沃瑞芳 张连德 李文艺 李世忠 李更明 李爱群 李鹏程 李毅宏 陈忠云 陈厚群 陆介英

林鼎华 赵明珍 周 明 周 晶 周炳章 周福霖 周锡元 唐杨龙 唐家祥 钱嫁茹 贾 抒

董津城 焦 军 赖 明 端木祥

委 员:方怒江 方鸿琪 王文镇 王正卿 王优龙 王亚勇 王承春 王建斌 王海岗 王敏权 韦承基 冯启民

叶燎原 徐有钢 安和人 刘 季 刘大海 刘正常 刘志刚 刘珏玉 刘嘉平 朱永权 乔占平 吕西林

孙 宁 何 海 沈世杰 汪必忍 汪颍富 沃瑞芳 张连德 张国堂 张俊晃 苏志奇 苏经宇 狄息生

邢 力 邢念国 李文艺 李世忠 李更明 李宏男 李 英 李英杰 李茂春 李荣海 李爱群 李铭嵩

李鹏程 李毅宏 李德民 余建星 陈 志 陈 良 陈 淮 陈孝京 陈忠云 陈欣洋 陈厚群 陆介英

林达礼 林鼎华 杨大全 杨 栋 易绪海 赵明珍 周 明 周 晶 周自忠 周炳章 周福霖 周锡元

周戴陈 侯忠良 姚尔昆 胡庆昌 唐杨龙 唐家祥 益德清 党素华 钱嫁茹 贾 抒 曹 资 梁文钊

第五届理事会

成立时间:2002年11月

成立地点:南京

挂靠单位:中国建筑科学研究院抗震所

理 事 长:陈厚群

名誉理事:李毅宏 胡庆昌 曹 资 沈世杰 李更明 林鼎华 乔占平 陆介英 侯忠良 王优龙 刘大海

刘宝才 方鄂华 徐永基 何玉敖 林 皋 且化清 刘正常 戴国莹 益德清 王承春 赵明珍

副理事长:周锡元 刘志刚 王亚勇 齐霄斋 周炳章 钱嫁茹

秘 书 长:王亚勇(兼)

副秘书长:李爱群 黄世敏

常务理事:柯长华 董津城 霍 达 周福霖 焦 军 叶燎原 李文艺 吕西林 李 杰 叶列平 欧进萍

李宏男 唐家祥 李国强 刘伟庆 程绍革

理 事:杨志强 周炳章 柯长华 董津城 霍 达 张多壁 崔 杰 梁 军 党素华 毕兴锁 李铭嵩 奚克路

周建新 施祖元 程东海 许有钢 叶德传 连德成 王卫红 廖河山 钟宪明 邢念国 陈友好 金志宏

周福霖 杨 栋 陈孝京 王正卿 焦 军 裴有法 叶燎原 李荣海 姚尔昆 张 耀 梁文钊 闵世杰

安和人 陈厚群 端木祥 李鹏程 孙 宁 王建斌 张晓鹏 张维全 齐霄斋 李文艺 吕西林 李 杰

钱嫁茹 叶列平 李爱群 欧进萍 余建星 李忠献 苏幼坡 陶晞暝 李宏男 唐家祥 周锡元 王亚勇

陈忠云 补学东 李国强 李 慧 李英民 刘伟庆 陈国兴 姚谦峰 黄世敏 程绍革 苏经宇 葛学礼

薛彦涛 李 虹 刘志刚 贾 抒2100433B

1978年5月地震工程学术委员会在徐州成立,193人参加,收到论文93篇。1981年12月在无锡召开了学术会议,76人参加,收到论文五十余篇,其内容主要有以下几个方面:抗震设计理论及计算方法、农村建筑抗震、抗震加固技术和工程结构抗震试验研究。1984年6月由建设部抗震办公室委托中国建筑科学研究院工程抗震所及分会在北京举办了:“城市抗震防灾研究班”,会上就地震危险性分析、地震小区划、生命线工程抗震、震害预测、工程决策等专题作了报告,并结合我国在这方面的情况作了介绍。1984年11月第2届委员会换届大会暨城市抗震防灾学术研讨会在黄山召开,97人参加,收到论文四十余篇。1984年与中国地震学会在上海联合举办了全国地震工程会议,会议印发了两本《地震工程论文集》,收入论文85篇,另外还有七十多篇论文和报告以单行本形式进行了交流。1984年8月由建设部抗震办公室和研究会联合主办的《工程抗震》杂志第1次编委会在北京举行。1985年年会在漳州召开,109人参加。1986年为总结唐山地震以来的抗震工作经验,先后召开了两次国内和国际唐山地震10周年学术交流会,国内会议名为“唐山地震10周年抗震防灾经验总结暨第8次全国抗震工作会议”,会议印发了“中国抗震防灾论文集”,约有90篇论文,主要内容有:抗震防灾工作综述、地震危险性分析及小区划、场地地基与基础抗震、结构抗震计算方法及抗震可靠度、工业与民用建筑抗震、抗震鉴定与加固、桥梁与水工结构抗震、管道井架高炉与储仓结构抗震、试验设施与试验技术;国际会议名为:“城市抗震防灾学术讨论会”,参加会议的有日本、美国、加拿大、新西兰、前南斯拉夫、罗马尼亚、阿尔及利亚、埃及等国家。会议主要讨论了3个方面的内容:唐山抗震防灾的经验及教训、建筑结构的抗震鉴定与加固和建筑结构及公共设施的抗震设计、地震工程方面的研究发展方向和国际合作。1987年在武汉举办了第2届全国地震工程学术会议,235人参加,收到二百三十多篇论文和8篇特约报告稿。1989年举办了全国首届构筑物抗震学术交流会,72人参加,这次交流会的征文范围主要是围绕《构筑物抗震设计规范》的内容,收到论文63篇,其中有关场地、地基及尾矿坝方面的14篇、结构抗震理论研究的5篇、框排架结构7篇、贮仓通廊与支架15篇、井塔井架8篇、储液槽罐5篇、电视塔及烟囱6篇、抗震加固实例及其它3篇。1991年11月召开了第3届高层建筑抗震技术交流会,一百六十多人参加,收到论文97篇,分为结构抗震理论及试验分析、工程抗震设计与研究、结构振动控制等。1991年11月第3届地震工程委员会第1次会议在哈尔滨举行,与会同志听取了“关于第3届地震工程委员会的工作总结报告”。1991年11月在宁波召开了“地基抗震学术交流会”。1998年8月在昆明举办了第3届生命线地震工程学术研讨会,来自美国、日本和我国的学者、专家共七十多人参加,会议由日本负责出版了论文集,2003年10月在青岛召开了第4届研讨会。1998年10月在北京举行第5届全国地震工程会议,这次会议上,在综合抗震防灾和强震地面运动、震害调查,场地效应及地基抗震,城市及企业的抗震防灾技术,建筑结构的地震反应,建筑结构的抗震设计、施工、鉴定、加固与改造,重大工程、生命线及设备抗震,工程结构隔震、控震技术以及结构和构件的试验技术等几个方面进行了大会交流,并出版了两本论文集,收入152篇论文。1999年11月在南京召开了学术报告会,请若干抗震界专家对最新抗震理论与实践作了详细报告,有近一百人参加。2000年8月在昆明市召开了全国学术研讨会,研讨内容主要围绕新修订的建筑抗震设计规范第4章有关问题进行研讨,60人参加,提交了7个专题的报告,本次会议出版了“工程抗震”增刊,登载了17篇论文。2000年9月在兰州举办了现代地震工程研讨会,一百余人参加,这次会议对近些年国内国外大地震对城镇的危害进行了深入的总结与交流,发表论文二十多篇,由《工程抗震》杂志分3期发表。2001年1月在北京召开了一次小型专题专家研讨会,二十余人参加,主要围绕新规范增加的“断裂工程影响评价”相关条文进行专项研讨,为这些条文的最后确定奠定了基础。2002年11月在南京举行第6届了全国地震工程会议,这次会议上就强震观测、地面运动与震害,场地和地基基础,结构地震反应分析,结构抗震设计、鉴定、加固和改造,隔震与振动控制理论和应用,工程结构性态检测与健康诊断,生命线工程和重大工程抗震,抗震试验技术和结构试验研究,城市防震减灾及标准规范等方面进行交流。正式出版了两本论文集。1998年和2000年先后在汕头和杭州,研究委员会的工作和进行学术交流。1999年和2001年先后在大连和南宁举办了较大规模的学术研讨会,两次研讨会均有一百多人参加,每次交流五十多篇论文,也均有论文集出版。

中国建筑学会抗震防灾分会常见问题

-

中国建筑业协会是国内建筑行业的组织,不具有行政级别,只能做一些建议、评比行业规范建设之类的事。

-

曹楚生 陈厚群 陈吉余 陈新 陈肇元 陈志恺 程泰宁 崔俊芝 戴复东 董石麟 范立础 方秦汉 冯叔瑜 傅熹年 葛修润 关肇邺 韩其为 何华武 何镜堂 黄卫 黄熙龄 江欢成 江亿 雷志栋 李道增 李圭白...

-

中国建筑 是中国建筑股份有限公司的代码 简称。中国建筑工程总公司是这个公司的控股方。中国建筑国际---中国建筑工程总公司负责海外业务的一个子公司。

中国建筑学会抗震防灾分会文献

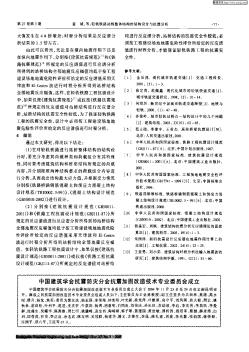

中国建筑学会抗震防灾分会抗震加固改造技术专业委员会成立

中国建筑学会抗震防灾分会抗震加固改造技术专业委员会成立

中国建筑学会抗震防灾分会抗震加固改造技术专业委员会成立大会于2004年11月23日至24日在云南昆明召开。新成立的抗震加固改造技术专业委员会组成人员如下:主任委员为王亚勇教授;副主任委员为吕西林、莫庸、高永昭、缪升、杨沈、焦军;委员为裴友法、杨志强、李荣海、钟宪明、叶光新、徐光萍、叶燎原、尚守平、刘凤阁、翁大根、周云、姚秋来、苗启松、叶列平、范进、史庆轩、牛荻涛、杨溥、唐曹明、

中国建筑学会的最高领导机构是全国会员代表大会,每四年召开一次,在大会闭会期间理事会是执行机构。

中国建筑学会目前设置有八个工作委员会,分别是:组织工作委员会、学术工作委员会、教育与职业实践工作委员会、咨询工作委员会、编辑工作委员会、科普工作委员会、财务工作委员会、国际合作工作委员会。

中国建筑学会设有二十一个专业分会,名称分别为:建筑师分会、建筑施工分会、小城镇建筑分会、抗震防灾分会、建筑防火综合技术分会、建筑史学分会、工程管理研究分会、生土建筑分会、建筑经济分会、室内设计分会、工程勘察分会、建筑结构分会、建筑材料分会、地基基础分会、建筑电气分会、暖通空调分会、建筑物理分会、建筑热能动力分会、体育建筑分会、给水排水研究分会、工业建筑分会。

全国除台湾省以外的三十一个省、自治区、直辖市,都设立有建筑学会或土木建筑学会,中国建筑学会与省级学会属于业务指导关系。

中国建筑学会的办事机构为学会秘书处,工作部门有:综合部、学术部、国际部、会员部、中国建筑学会科技培训中心、《建筑学报》编辑部、《建筑结构学报》编辑部、《建筑知识》编辑部。

建筑物理分会从成立以来,一直不断地通过举办各种学术活动,促进了建筑物理科学技术的发展。特别是近年来,各位理事和科技工作者在建筑节能,人居环境的改善,大中型公共建筑的声环境、光环境、热环境质量的提高,以及城市夜景照明、建筑物立面粉饰等方面,都作了许多科学研究、标准规范、工程实例、新工艺、新材料等方面工作,建筑物理学术界的国内国际学术活动相当活跃。一些建筑物理界德高望重的前辈、名誉理事,依然在学术领域研究、求索、耕耘,带动了整个学术领域的发展和进步,一些中年理事承上启下,推动了建筑物理学术领域的繁荣。为了及时通报学术委员会的工作动态,沟通学术活动信息,多年来一直坚持出版《建筑物理学术委员会简讯》,并于2001年4月改版为《中国建筑学会建筑物理分会情况通报》。

分会在没有经费的情况下,克服各种困难,由杨鸿勋主编出版了《建筑历史与理论》辑刊。辑刊的创办为建筑史学研究成果的发表提供了园地,大大地促进了学术的交流与发展,在国内外产生了一定的影响。

1983年,中国建筑学会鉴于学术委员会的实际情况,暂时停止学术委员会的工作。经过长时间的反复酝酿研究,中国建筑学会第7届常务理事会议决定改组和恢复建筑历史与理论学术委员会工作,并在第8届理事会上宣布成立建筑史学分会。1993年9月召开了建筑史学分会成立大会暨第1次学术报告年会。杨鸿勋任会长,楼庆西、刘叙杰、陆元鼎、王绍周、张柏、于振生任副会长。

1994年6月,在济南召开了第2次学术报告年会;1997年6月,在杭州召开了第3次学术报告年会;2000年8月,在浙江龙游召开了第4次年会;2001年3月,在杭州召开了第5次学术报告年会暨理事会换届选举大会。

分会的成立将全国建筑史学工作纳入了有组织有学科建设轨道,它标志建筑史学科大发展的新阶段的开始。迄今为止所召开的5次年会,显著地促进了学科的发展。特别是1998年8月,分会举办了有十几个国家和地区代表参加的第1届中国建筑史学国际研讨会,更是向全世界弘扬了“人为环境与自然环境相融合”的中国建筑理念;会议一致通过了被认为是中国建筑走向世界里程碑的《香山宣言》;同时,一致通过成立“国际中国建筑史学会筹备委员会”。于2001年8月出版了以这次国际会议的论文选编为主要内容的世界性中英双语刊物—-《营造》第1辑。

分会将“建筑历史与理论学术委员会”的不定期学术刊物——《建筑历史与理论》,于1998年复刊,出版了第5辑;2002年出版了第6、7合辑;第8辑正在编辑之中。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 中国建筑学会生土建筑分会

- 中国建筑学会科技培训中心

- 中国建筑学会青年建筑师奖获奖者作品集

- 中国建筑学会青年建筑师奖

- 中国建筑学会

- 中国建筑安全工程管理协会

- 中国建筑安全教育协会

- 中国建筑实践

- 中国建筑审美的变迁

- 中国建筑工业出版社图书总览

- 中国建筑工业出版社图书总览1994-2003

- 中国建筑工业出版社

- 中国建筑工业联合会

- 中国建筑集团有限公司

- 中国建筑工程监理协会

- 中国建筑工程管理协会

- 中国工程图学学会成立工程与制造系统集成化分会

- 中国建筑学会建筑电气分会

- 中国涂料工业协会涂料装备分会

- 中国总会计师协会民营企业分会换届工作

- 中国建筑抗震设计规范的演变与展望

- 异形柱框架及短肢墙抗震节点构造的施工质量保证措施

- 中国电器工业协会电焊机分会第七届会员大会

- 中国建筑学会生土建筑分会

- 中国建筑业协会混凝土分会第五届理事会常务理事名单

- 中国勘察设计协会市政分会

- 中国电器工业协会电焊机分会五届五次理事会

- 中国建筑标准设计院专家赴西藏开展抗震救灾工作

- 中国工程机械工业协会工业车辆分会理事会

- 以位移为基础的钢筋混凝土桥梁墩柱抗震设计方法

- 中国电器工业协会电焊机分会四届八次理事会会议纪要

- 中国工程机械学会工程起重机械分会