再热裂纹

再热裂纹基本信息

| 中文名 | 再热裂纹 | 外文名 | Reheat crack |

|---|---|---|---|

| 内 容 | 再次加热而产生的裂纹 | 预热温度 | 为200~450℃ |

| 条 件 | 一定温度范围内 | ||

在低合金钢中,再热裂纹沿焊接热影响区粗晶区中的原奥氏体晶界出现。再热裂纹的典型例子如图1所示。

在室温下,这些钢中的焊接热影响区的相变产物,通常为马氏体和贝氏体,相变产物掩盖了原奥氏体晶界。通常需要专门的金相技术方可显示出钢的原奥氏体晶界。再热裂纹的扩展路径具有沿晶特点,这一特点可以方便地区分出再热裂纹与氢致裂纹,这是因为在这些钢中的氢致裂纹通常具有穿晶特点。

再热裂纹敏感性随着原奥氏体晶粒尺寸的增大而增加,所以再热裂纹通常距熔合线很近。在许多情况下,再热裂纹平行于熔合线扩展,并距熔合线仅1个或2个晶粒直径。在奥氏体不锈钢中,再热裂纹可能出现在焊缝和热影响区中。如果奥氏体不锈钢中的再热裂纹出现在焊接热影响区中,该裂纹通常非常接近熔合线.因为该部位的晶粒发牛了长大。

再热裂纹造价信息

焊后焊件在一定温度范围内再次加热(消除应力热处理或其它加热过程)而产生的裂纹称为再热裂纹。再热裂纹通常发生在熔合线附近的粗晶区中,从焊趾部位开始,延向细晶区停止。钢中Cr、Mo、V、Nb、Ti等元素会促使形成再热裂纹。

防止产生再热裂纹的方法:

(1)预热 预热温度为200~450℃。若焊后能及时后热,可适当降低预热温度。例如,18MnMoNb钢焊后在180℃热处理2h,预热温度可降低至180℃。

(2)应用低强度焊缝, 使焊缝强度低于母材以增高其塑性变形能力。

(3)减少焊接应力, 合理地安排焊接顺序、减少余高、避免咬边及根部未焊透等缺陷以减少焊接应力。 2100433B

再热裂纹是指焊后焊接接头在一定温度范围再次加热而产生的裂纹。为防止发生脆断及应力腐蚀,焊后常要求进行消除应力热处理。调质高强钢或耐热钢以及时效强化镍基合金。焊后常须进行回火处理。

在这些加热过程中可能产生再热裂纹。一些耐热钢和合金的焊接接头在高温服役时见到的开裂现象,也可称为再热裂纹。在消除内应力热处理过程中产生的裂纹又称为消除应力处理裂纹,简称SR裂纹。

再热裂纹常见问题

-

工件焊后一般都会产生变形,如果变形量超过允许值,就会影响使用。产生的主要原因是焊件不均匀地局部加热和冷却。因为焊接时,焊件仅在局部区域被加热到高温,离焊缝愈近,温度愈高,膨胀也愈大。但是,加热区域的金...

-

蒙乃尔合金400采用TIG焊接方法进行焊接,焊接材料选用ENiCu-7焊丝,在焊接加工后产生热裂纹和气孔等缺陷。

一 是高导热率的影响。铜的热导热率比碳钢大7~11倍,当采用的工艺参数与焊接同厚度碳钢差不多时,则铜材很难熔化,填充金属和母材也不能很好地熔合。二是焊接接头的热裂倾向大。焊接时,熔池内铜与其中的杂质形...

1)从材料来看,含有一定沉淀强化元素的金属材料,如低合金高强钢、珠光体耐热钢、奥氏体不锈钢和某些镍基合金具有高的再热裂纹敏感性,碳钢和固溶强化的金属材料一般不形成再热裂纹。

2)从形成的条件来看,裂纹的形成发生在“再热”(热处理或一定温度下服役)过程中,且焊接区有较大的残余应力并伴有应力集中。对确定的材料有明显的再热裂纹敏感温度区间:对沉淀强化的低合金高强钢,敏感温度约为500-700℃;对奥氏体不锈钢和高温合金,敏感温度约在700-900℃范围内。

3)从裂纹位置和扩展路径来看,再热裂纹均发生在焊接热影响区的粗晶区,裂纹沿熔合线母材一侧奥氏体粗晶晶界扩展(呈沿晶开裂),焊缝和热影响区的细晶区不产生再热裂纹。

再热裂纹文献

347H奥氏体不锈钢的焊接热裂纹和再热裂纹

347H奥氏体不锈钢的焊接热裂纹和再热裂纹

347H奥氏体不锈钢的焊接热裂纹和再热裂纹

铸造热裂纹的产生,都是发生在铸件凝固末期。此时,铸件温度较高,容易氧化,故而铸造热裂纹的断口,必然为氧化色,这是铸造热裂纹的一个最为主要的特征。同时,铸造热裂纹往往出现在靠近热结部位,这是区分铸造热裂纹与热处理裂纹的一个重要参考依据。

一、概述

热裂纹常发生在铸件最后凝固并且容易产生应力集中的部位,如热节、拐角或靠近内浇口等处。热裂纹分为内裂纹和外裂纹。内裂纹产生在铸件内部最后凝固的地方,有时与晶间缩孔、缩松较难区别。外裂纹(如图1所示)在铸件的表面可以看见,其始于铸件的表面,由大到小逐渐向内部延伸,严重时裂纹将贯穿铸件的整个断面。

图1 铸件的外裂纹

宏观裂纹:由于热裂纹是在高温下形成的,因此裂纹的表面与空气接触并被氧化而呈暗褐色甚至黑色,同时热裂纹呈弯曲状而不规则。

微观裂纹:沿晶界发生与发展,热裂纹的两侧有脱碳层并且裂纹附近的晶粒粗大,并伴有魏氏组织,如图2所示。

图2 热裂纹附近的内部组织

二、热裂纹的产生原因

1.热裂纹形成的温度范围

熔模铸件的热裂纹到底是在什么温度下发生的,长期以来说法不一.到目前为止归纳起来仍有两种:其一,热裂纹是在凝固温度范围内但接近于固相线温度时形成的,此时合金处于固-液态;其二,热裂纹是在稍低于固相线温度时形成的,此时合金处于固态。

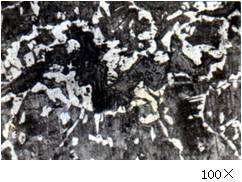

有人对碳钢铸件热裂纹形成的温度范围进行了研究。用X射线拍摄的办法,将铸件形成热裂纹的温度范围记录下来(如图3所示)。不管碳钢铸件含碳量多少,形成热裂纹的温度范围都在固相线附近。

图3 热裂纹形成的温度范围

2.产生原因

热裂纹是铸件在高温时,由于冷凝时收缩受到阻碍而产生的;因此产生熔模铸件热裂纹的主要原因如下:

(1)铸件在高温时的强度较低和塑性较低。

(2)铸件的铸造应力大。

三、热裂纹的防止措施

1.提高铸件在高温时的强度与塑性

(1)合理选材 选材是一项极为复杂的技术和经济问题。所渭合理选材就是选用的材质应该同时满足铸件的使用性、工艺性和经济性。对于铸件而言,主要是铸造工艺性(热裂性、流动性和收缩性等)。如果该材质的铸造工艺性能不佳,热裂倾向性大,那么浇注出来的铸件产生热裂纹的废品率就高。

(2)保证熔炼质量 在铸钢合金成分中,最有害的化学成分是硫。当wS>0.03%,以O.05%的临界铝含量脱氧,硫化物以链状共晶形式分布时,塑性很低,易引起热裂纹。在熔炼时,可以加入适量的强脱硫剂稀土元素,以减少合金中的含硫量。只要稀土元素的加入工艺合理,其脱硫效果为40%~50%:并且稀土元素能细化晶粒,改变夹杂物的形态与分布,从而减轻了热裂纹的程度(指裂纹的大小与深浅)和降低了热裂纹的数量。

另外,分布于铸钢晶界的低熔点夹杂物将降低它的强度和塑性,并且随着夹杂物的增多,强度和塑性下降,促使形成热裂纹。在熔炼时,应选用干净、清洁的炉料;采用合理的熔炼工艺,加强操作,才能保证熔炼质量。

2.提高型壳的退让性,减少铸造应力

(1)铸件的结构 其与形成热裂纹的关系很大。结构不合理,如壁厚相差较大、热节较多而且较大、壁厚薄的转角处圆角太小或呈尖角引起应力集中等,均会引起热裂纹的产生。

铸件的壁厚不匀,导致铸件的冷却速度不一致。薄壁处先冷凝,并且有一定的强度,其对厚壁处的冷凝收缩起到阻碍作用(使厚壁处收缩时受到拉应力)。当阻力超过此时厚壁处合金的强度极限时,就产生热裂纹。

铸件壁厚薄的转角处圆角太小或呈尖角,引起应力集中,促使热裂纹的产生;圆角太大,又出现新的热节。因此,应通过实验选择适当的铸造圆角。

(2)浇注系统 浇冒口的设置可能造成铸件收缩时的热阻碍和机械阻碍。铸件在靠近内浇道的部位,凝固的较晚、冷却较慢。因此,铸件在此薄弱的部位容易引起热裂纹。如果将内浇道分散,使金属液从几处进入型腔,就能分散热应力,减少铸件收缩时的热阻碍和机械阻碍,防止或减少热裂纹的产生。

为了使熔模铸件顺序凝固,以利于补缩,而把内浇道设置在铸件厚大处。这使铸件上的热量分布极不均匀,产生较大的温度梯度,铸件收缩很不一致,易造成热裂纹。这就需要改变内浇道的位置,使铸件由顺序凝固变为同时凝固。铸件各处的温度均匀,冷凝较一致,可以减少或防止了铸件形成热裂纹。这样做可能减少了热裂纹,却可能使铸件产生缩孔和缩松。

(3)浇注工艺 浇注温度和浇注速度对铸件产生热裂纹的影响比较复杂。一般来说,对于薄壁件宜采用较高的浇注温度和较快的浇注速度。这可以使铸件温度很快趋向均匀,防止局部过热,同时可以使铸件冷凝较慢,减少铸件的收缩应力,从而减少或防止热裂纹的产生。对于厚壁件宜采用较低的浇注温度和较慢的浇注速度。如果厚壁件也采用高的浇注温度和快的浇注速度,则金属液的收缩大、晶粒粗化,更易使铸件产生热裂纹;严重时将使铸件同时形成热裂纹和缩孔(如果两个缺陷出现在同一个部位,即为缩裂)。

(4)型壳的退让性 铸件在冷凝过程中收缩受到型壳的阻碍时产生了收缩应力,收缩应力的大小直接影响到铸件是否产生热裂纹。因此,提高型壳的退让性非常重要。型壳的退让性好,则铸件收缩时的阻力小,形成热裂纹的可能性小。

有的企业在型壳第三层以上的各层中加入适量的木屑等或在保证型壳高温强度(以浇注时不跑火为限)的情况下,减少型壳的层数,提高型壳退让性,减少热裂纹。

这里需要特别指出的是,产生热裂纹不仅与型壳退让性的大小有关,更重要的是与其退让性产生的时刻有关。例如:目前国内的熔模铸造多采用石英砂(粉)做为耐火材料,在自然界中出现的石英大多是低温型的,且主要是以β-石英存在。用石英制成的型壳,在加热至573℃时由β-石英转变为α-石英。这时随着多晶转化体积骤然膨胀,线膨胀值达1.4%,对型壳的热稳定性影响最大。至于573℃以上的多晶转化,由于进行得很缓慢,需要较长的时问,程度也较轻微,故对型壳的热稳定性影响不大。要使石英型壳具有较好的退让性,就必须使型壳在浇注时的温度高于573℃;反之,金属液注入型腔使型壳温度迅速上升,体积急剧膨胀,铸件冷凝收缩时,产生很大的应力,易形成热裂纹。

四、生产实例

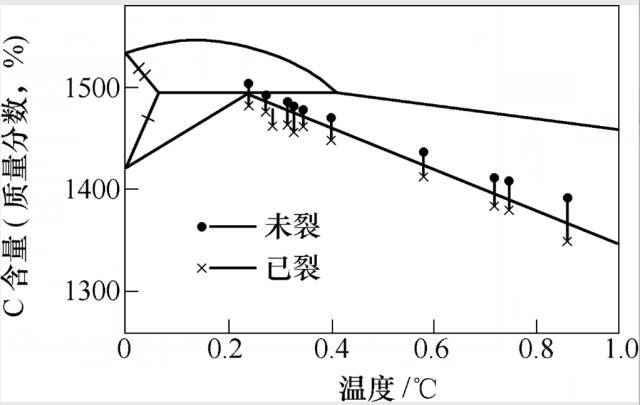

锁紧圈(见图4)是某产品上的一个熔模铸件。材质RZG45,采用石英砂(粉)为耐火材料,以水玻璃为粘结剂的高强度型壳,每组12件。原浇注时型壳温度为180~200℃,结果因热裂纹而报废的铸件很多,据两个月的不完全统计,废品率平均为56.6%,最高一炉的废品率为94.7%。

图4 锁紧圈热裂纹示意

从图4可以看出,锁紧圈在凝固过程中A处是热节,此处冷凝较晚、速度较慢,铸件收缩受到型壳的阻碍,产生了热应力和收缩应力。在浇注时型壳的温度较低,恰在铸件冷凝收缩时,型壳受热急剧膨胀,使应力再次增加,再加上A处有尖角产生应力集中,故此处非常容易产生热裂纹,使铸件废品率很高。

1.试验过程与结果

在500kg无芯工频感应炉(酸性炉衬)中进行熔炼。炉料选用45钢料边和RZG45返回料(按照工艺要求)。当炉温升至1580~1600℃(光学高温计,未校正)时,用铝终脱氧,控制钢液的浇注温度为1540~1560℃。

型壳经(860~880)℃×2h焙烧,出炉后在不同的时间(因无法检测浇注时的型壳温度,而采用时间分别为3min,5min、8min、12min)开始浇注锁紧圈。

目视检验结果:3min开始浇注228件,5min开始浇注104件,8min开始浇注110件,均没有热裂纹。12min开始浇注91件,有9件产生热裂纹,废品率为9.89%。

按照锁紧圈的实际使用状态进行热处理,锁紧圈在(880~900)℃× 1h,正火;(840~860)℃×20min,淬火;500℃×1h,回火处理后使用。把试验浇注合格的锁紧圈按同样的热处理工艺进行处理,结果:3min开始浇注228件,5min开始浇注104件,热处理后没有发现热裂纹;8min开始浇注110件,热处理后发现2件产生热裂纹;12min开始浇注剩余的82件,热处理后发现27件产生热裂纹,废品率为32.93%。

由此可见,随着开始浇注时间的延长,铸件的热裂纹增加。即原来小的、轻微的热裂纹在热处理过程中进一步扩大。

2.实施检测

按照锁紧圈的实际使用情况,采用模拟式进行破坏性试验(除去3min和12min开始浇注的锁紧圈,探索5min和8min开始浇注的锁紧圈)。

(1)用测扭矩扳手测试锁紧圈承受的力矩,其结果表明:5min和8min开浇时间锁紧圈的硬度为25~35 HRC,平均承受力矩为600kg•cm(产品要求承受力矩为180kg•cm)。

(2)用lOt液压机测试锁紧圈承受的压力(进行此项测试时,必须采取有效措施注意人身安全),其结果表明:5min开始浇注锁紧圈的平均承受压力6458kg,高于8min开始浇注锁紧圈的平均承受压力5878kg。

(3)矿山试验。把剩余的302件锁紧圈分别送到不同煤矿中的三个试验点,经现场使用半年,没有一个损坏。

(4)热壳浇注工艺。钢液浇注温度1540~1560℃,型壳于860~880℃出炉后≤6min或8min开始浇注(室温约低于20℃时,取6min,此外取8min)。

(5)生产验证。采用热壳浇注后工人的劳动条件相比较差,笔者制作了一付简单的吊具,对操作工人的劳动条件有所改善。

锁紧圈采用热壳浇注后,据9个月的生产统计,共交检锁紧圈24343件,因热裂纹废掉879件,废品率为3.61%。另进行一次使用砂轮磨削检验,共磨检锁紧圈4307件,热裂纹104件,废品率为2.41%。

结语

综上所述,通过热壳浇注,改进铸件结构,改变浇注系统,减少型壳层数,以及添加稀土等措施,降低、甚至消除了铸件的热裂纹。

总之,只要采取提高铸件在高温时的强度与塑性,提高型壳的退让性,以及减少应力的措施,就可有效减少或消除铸件的热裂纹。

来源:金属加工(热加工)

近年来特种设备上低合金高强材料的应用越来越普遍,这与锅炉压力容器高温高压的工况有关,但特种设备在制造过程中往往发现焊缝在热处理后发现裂纹,特别如2.25Cr-1Mo,13MoNiMoR等材料,这引起了制造厂的注意。

1.焊接接头中裂纹的种类很多

结晶裂纹:焊接熔池凝固结晶时,在液相与固相并存的温度区间,由于结晶偏析和收缩应力应变的作用,焊缝金属沿一次结晶晶界形成的裂纹。此类裂纹只发生在焊缝中(包括弧坑)。

液化裂纹:焊接过程中,在焊接热循环峰值温度作用下,在多层焊缝的层间金属与母材近缝区金属中,由于晶间金属/受热重新熔化,在一定的收缩应力作用下,沿奥氏体晶界开裂的现象,有的文献称为“热撕裂”。

高温低塑性裂纹:在液相结晶完成以后,焊接接头金属从材料的塑性恢复温度开始冷却,对于某些特殊的材料,当冷却到一定的温度范围时,由于应变速率和某些冶金因素的相互作用,引起塑性下降,导致焊接接头金属沿晶界开裂。一般发生在比液化裂纹的部位距熔合线更远一些的热影响区。

再热裂纹:焊接后,在消除残余应力热处理或不经任何热处理的焊件,处于一定温度下服役的过程中,在一定条件下产生的沿奥氏体晶界发展的裂纹。事实上再热裂纹是低合金高强钢焊接性要解决的主要问题之一,特别是某些含有较多碳化物形成元素如Cr,Mo,V,并可产生沉淀碳化物的低合金高强钢和热强钢厚板焊缝中,往往就会在焊后消除应力热处理过程中产生再热裂纹,处理这些缺陷既费工又费时,对生产带来很大影响。下面就再热裂纹的形成机理和制造过程中的预防措施及检验方法进行简析。

2.再热裂纹的机理

再热裂纹的形成,简单来说就是晶内由于强化强度很大而晶界强度较弱,在焊后热处理时,应力松弛时的形变集中加在了晶界上,一旦晶界应变超出了晶界的强度极限时,会导致沿晶界开裂产生裂纹。

(1)再热裂纹形成的内因 焊接时,熔合线附近的热影响区被加热到1200℃左右,尤其是厚板多次被加热后,晶粒粗大,而在冷却时强碳化物析出较慢,同样在埋弧焊时,由于线能量较大,焊缝中间的晶粒也较粗大,在随后的SR处理(480~680℃)过程中,碳化物(V4C3、NbC、MoC等)在晶内弥散沉淀,从而强化了晶内(晶内热强性好),使热处理时,应力松弛时的应变集中加载在晶界上;晶粒粗大,使承载应变的晶界数锐减,同样应变单位晶界应变量大大增加;另外,在焊后SR处理时,低熔点杂质及B、Sb、Sn、As等微量元素偏析于晶界,减弱了晶界的塑性,应变超过晶界的塑性极限就形成开裂。

(2)再热裂纹形成的外因 上面简述了再热裂纹的内因,但要产生再热裂纹还需要外因的存在,外因的产生应该从焊接残余应力和膨胀应力两个部分来考虑。

焊后消应力热处理时,焊接残余应力通过松弛蠕变变形得以降低,当材料的变形难以满足这种变形要求时,就会产生裂纹。在焊接区,低熔点化合物、偏析及粗晶脆化区的存在,由于晶界强度、韧性不足,不能抵抗蠕变膨胀变形而产生裂纹失效。

蠕变变形,实际上是一个受热膨胀的过程,在这个过程中是产生膨胀拉应力,来抵消一部分焊接过程中产生的压应力,当冷却收缩时产生收缩力来抵消部分焊接过程中产生的拉应力,从而使应力峰值降低。因此,在焊接区内微缺陷气孔、夹渣等应力集中区,当膨胀力与该区应力叠加后产生高峰值的拉应力,峰值大于材料的强度值时,原来维持不失效的平衡将被打破而产生裂纹。这些应力集中的区域应力分布的状态很复杂,受厚度位置的不同而存在差异,受周围是否有接管等拘束的不同而不同。比如,该种缺陷处于V型坡口焊接时的下部,这些缺陷受的是拉应力,处于上方时,受的是压应力。这也是很多再热裂纹多存在于焊接区的根部的原因。复合堆焊过渡层由于是异种钢的焊接,组织非常复杂,又处于拉应力的区域,故产生的再热裂纹的倾向也是很大的。

预防措施:从再热裂纹的形成机理原因分析,预防的措施有以下几个方面:

严格控制原材料:在原材料的采购上,钢中的Cr、Mo、V、Nb、Ti、B等强碳化物形成元素,对再热裂纹形成有很大影响,需严格控制,还有能形成硫磷共晶物的 S、P 含量,采购焊接材料时也要有同样的要求,这样的措施是解决产生再热裂纹内因的较为有效的措施之一。

选择热裂纹敏感性低的焊接材料(严格控制S、P、 V、Nb等元素含量),焊缝金属强度取下限。

制定合理的焊接规范:①尽可能地降低焊接线能量,控制预热层间温度。这两者决定了焊缝金属的冷却条件,对焊缝区显微组织有很大影响。一般来讲,采用小线能量多道多层并适当提高焊缝区的冷却速度,有助于改善显微组织、提高冲击韧性、防止热裂纹产生是有利的。但过低的层间温度,将不利于氢的逸出,有产生冷裂纹的危险,因此控制冷却速度,获取细化的晶粒应着重考虑从控制线能量的大小上着手。②采取适当的预热措施。采取适当的预热措施,可以软化淬硬层的硬度、提高韧性、提高抗裂性。

控制焊接过程,减少微小缺陷量:认真执行焊接规范,减少微小缺陷,减少熔敷金属量,采用窄间隙焊也是控制再热裂纹的有效措施。通过上面的论述,这些微小缺陷,不超标的缺陷,由于是应力集中点,因此,在热处理释放应力过程中,有应力叠加的原因,造成再热裂纹。因此,控制这些缺陷也是必要的。

控制焊接残余应力:焊接残余应力在热处理蠕变膨胀力作用下,特别是在应力叠加为拉应力的情况下,焊缝中的应力集中点,碳化物产生的沉淀硬化区后晶界的薄弱环节,抵抗不了应变造成开裂。因此在热处理前,减小残余应力的手段也能减少再热裂纹的产生。①采用半道中间热处理。②采用高频超声波冲击法。这两种手段都能有效地减少焊接残余应力。

焊后热处理:在焊后热处理过程中,控制升温以及降温的速度,以较缓慢均匀地膨胀、收缩,减小再热裂纹的产生。

3.检验检测鉴别缺陷的方法

一般使用的表面探伤只能指定有无缺陷,要能确定缺陷产生的真正原因还需要用下列方法进行检验:

复型金相法:复型金相法常用于现场的非破坏检验。当工件处于振动或部位窄小时,可用复型金相法。制取的复型易长期保存,且能在试验室用显微镜进行观察分析和拍照。用大工件金相检查仪与复型金相法配合使用效果更好。

4.被检部位表面试样制备

复型材料可用1~2mm厚的有机玻璃片,也可用醋酸纤维或硝酸纤维薄膜(AC纸)。有机溶剂可用氯仿、丙酮、醋酸乙脂等。

先将薄膜按所需大小截成小块。操作时,在已制备好的试样表面上滴加适量的有机溶剂,并迅速覆盖有机玻璃片或薄膜,用手指或胶皮轻轻压紧,使其间的气泡逸出。待其充分干燥后,即可取下,进行观察、拍照。

为了增加组织衬度,被检表面浸蚀可略深一些,或在有机溶剂中加入适量着色剂。

5.用大工件金相检查仪微观检验

微观检验包括浸蚀前的检验及浸蚀后的检验:浸前主要检查试样有无裂纹、非金属夹杂物及制样过程中所引起的缺陷;浸蚀后,主要检验试样的显微组织。

观察时,一般先用显微镜的75~100倍观察低倍组织全貌。需观察细微的组织时,再选用适宜的高倍率。

6.管道和部件的微观检验

a 鉴别材料中非金属夹杂物、显微裂纹的类型,观察其形态和分布,测量其数量和大小。

b 鉴别被检件显微组织的组成,各种组织的形貌、分布和数量。对晶粒度、带状组织、非金属夹杂物、魏氏组织、球化组织、脱碳层等作出评定。

c 鉴别组织特征,判定热处理工艺状态,必要时为重新制定热处理工艺提供依据。

d 鉴别以上缺陷与所检裂纹之间有无关联等。

由于再热裂纹不是在焊接过程产生,而是在热处理或运行时产生的,因此再热裂纹有一定的隐蔽性,进而出现事故具有不可预见性,进而会造成更大的损失。所以必须在特种设备的前期设计、制造、检验等各环节预先考虑到再热裂纹的出现。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 再生水人工环境储存的水质变化评价和预测模式研究

- 再生水用于景观水体的水质标准

- 再生混凝土体积稳定性与抗裂性能研究

- 再生混凝土力学性能劣化机理与控制方法研究

- 再生混凝土及其构件的力学性能

- 再生混凝土细观分析方法

- 再生铝

- 再生铸造铝及铝合金生产技术规范

- 再生集料楼板隔声保温系统应用技术规程

- 再造建筑:如何用制造业的方法改造建筑业

- 再问建筑是什么

- 冕宁县国投砂石有限责任公司

- 写字楼绿色环保装修

- 写字楼装修设计美学原则

- 写字楼装修风格

- 写字楼装修风水

- 以空气为携热介质的开式太阳能蓄能热泵循环特性

- 印度EPC电站项目竞标中降低汽轮机热耗的策略

- 中国水泥工厂余热发电设计规范国家标准即将出台

- 再发动 再鼓劲 进一步掀起冬修水利建设新高潮

- 再论桥涵施工技术规范中混凝土抗压强度验收标准

- 在第二届全国装备再制造工程学术会议开幕式上的致辞

- 憎水炉砟粉煤灰水泥防水保温隔热屋面板的研制与开发

- 以创建国家森林城市为契机 造林绿化工作再跃新台阶

- 工程项目管理在50t电炉除尘及余热利用建设中应用

- 广州召开夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准宣贯会

- 关于建设工程施工合同法律、法规及司法解释再整理

- 含椭圆表面裂纹橡胶-钢球支座在扭转载荷下断裂分析

- 广西夏热冬暖地区居住建筑节能率目标与实施建议

- 框架结构新型填充墙体材料渗漏裂纹质量通病防治措施

- 抗磨耐热球墨铸铁试验及热轧无缝钢管顶头研制

- 冷却工艺对抗大变形管线钢X70HD热涂敷性能影响