湘潭大学土木工程与力学学院

湘潭大学土木工程与力学学院基本信息

| 中文名 | 湘潭大学土木工程与力学学院 | 外文名 | XiangTan University College of Civil Engineering and Mechanics |

|---|---|---|---|

| 简 称 | 湘大土力院 | 创办时间 | 1974(2004学院正式成立) |

| 办学性质 | 理工类 | 学校特色 | 研究教学型 |

| 校 训 | 博学笃行,盛德日新 | 主要奖项 | 国家科技进步奖 教育部科技进步奖 湖南省科技进步奖 湖南省建设厅建设科技进步奖 国家级和省级教学成果奖等 |

| 所属地区 | 中国·湖南·湘潭 | 现任院长 | 罗文波 |

学院拥有一支以中青年教师为主,年龄、职称和学源结构合理且充满活力的高水平师资队伍,学院教师教学经验丰富,教学手段先进,教学效果优良。据学院官网资料显示,现有专任教师52人、实验师6人以及行政管理与辅导员9人,近70%的专任教师具有博士学位,其中教授12人(博士生导师7人),副教授19人,讲师21人,全国优秀教师1人,全国力学优秀教师3人,享受国务院政府特殊津贴专家2人,湖南省芙蓉学者计划特聘教授1人,教育部高校骨干教师资助计划人选1人、教育部新世纪优秀人才计划人选1人,湖南省121人才工程人选4人。

教育部高等学校骨干教师资助计划:张平(1999年)

教育部新世纪优秀人才支持计划:罗文波(2008年)

湖南省学术与技术带头人后备人选:张平

湖南省学科带头人培养对象:罗文波(2011年)

湖南省新世纪121人才工程第二层次人选:罗文波(2010年)

湖南省新世纪121人才工程第三层次人选:肖映雄(2010年)龙志林(2010年)刘正才(2005年)

湖南省青年骨干教师:丁燕怀(2012年)肖映雄(2008年)赵荣国(2005年)尹久仁(2003年)

龙志林(2001年)张为民(2001年)罗文波(1998年)

湘潭市专业技术骨干人才:罗文波(2009年)

湘潭大学韶峰学者:罗文波、龙志林、 肖映雄、 张平

湘潭大学青年拔尖人才:丁燕怀、 赵荣国

湘潭大学土木工程与力学学院造价信息

学院现设有工程力学、建筑工程、道路与桥梁工程、地下建筑与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程6个系。拥有力学博士后科研流动站;一般力学与力学基础博士学位点;结构工程、一般力学与力学基础、固体力学3个硕士学位点;建筑与土木工程、交通运输工程,测绘工程等专业硕士学位点;设有工程力学、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(道路与桥梁工程方向)、土木工程(地下建筑与工程方向)、建筑环境与能源应用工程测绘工程6个本科专业及方向,学院具备从本科到博士后完整的人才培养体系。

流变力学首创于湘大,并从这里走向全国,学科创始人为中国知名学者、流变学家袁龙蔚教授,1982年流变力学获得首批湖南省高等学校重点学科,2001年以来,一般力学与力学基础连续成为“十五”、“十一五”、“十二五”湖南省重点学科,并于2007年成为国家重点学科。(学科排名:工程力学(本科)全国第4;一般力学与力学基础(研究生)全国第8)

国家重点学科: 一般力学与力学基础(2007~ )

湖南省重点学科: 一般力学与力学基础(2001~2005;2006~2011;2012~ )

博士后科研流动站: 力学(2003~ )

博士学位授权点: 一般力学与力学基础(1998~ )

硕士学位授权点: 一般力学与力学基础(1986~ )

硕士学位授权点: 结构工程(2003~ )

硕士学位授权点: 固体力学(2006~ )

硕士学位授权点: 建筑与土木工程(2011~ )

硕士学位授权点: 交通运输工程(2015~ )

硕士学位授权点:测绘工程(2008~)

中央与地方共建基础实验室: 基础力学与建筑工程实验室(2005~ )

湖南省普通高等学校基础课示范实验室: 基础力学与建筑工程实验中心(2005~ )

中央与地方共建高校特色优势学科实验室: 一般力学与力学基础实验室(2006~ )

校级虚拟仿真实验教学中心:工程力学虚拟仿真实验教学中心(2014~)

省级研究平台:土木工程研究生培养创新基地(2014~)

湖南省高校重点实验室:工程结构动力学与可靠性分析(2014~)

湖南省重点实验室(培育):岩土力学与工程安全(2015~)

据官网资料显示,学院现任领导为:

学院院长:罗文波

党委书记:谢胜文

学院副院长:许福、董辉、龙志林

党委副书记:陈宾

湘潭大学土木工程与力学学院常见问题

-

1.本科生全部在江宁九龙湖校区,研究生与博士生在四牌楼校区2..土木工程学院是在创立于1923年的土木工程系的基础上建立起来的。在著名专家学者茅以升、金保帧、徐百川、梁治明、刘树勋、丁大钧、方福森、方...

-

理论力学,材料力学,结构力学,弹性力学,土质土力学,水力学或流体力学,另外结构设计原理,钢结构,桥梁工程等也是力学应用较多,以后要是想往设计方面发展就力学好是没用的要学会用软件,cad,桥梁博士,MI...

-

以建筑工程方向为例: 理论力学 材料力学 结构力学 水力学 土力学 测量学 混凝土基本原理 混凝土结构设计 桥梁设计 钢结构 地基处理 基础工程 抗震设计 砌体设计 建筑施工 概预算 .....

1974年湘潭大学复校,同年组建力学教研室。

1979年力学教研室招收力学本科生。

1982年力学教研室招收研究生。

1984年由湖南省政府批准成立流变力学研究所。

1986年流变力学研究所获得流变力学硕士学位授予权。

1994年湘潭大学组建建筑工程系。

1995年湘潭大学建筑工程系招收土木工程本科生。

1998年获得博士学位授权点。

2001年“一般力学与力学基础”学科被确定为湖南省“十五”重点学科。

2002年湘潭大学建筑工程检测中心成立,并顺利通过中国国家实验室认可。

2003年获得“力学”学科博士后流动站后,同年获得结构工程硕士学位授予权。

2004年流变力学研究所和建筑工程系正式合并组建土木工程与力学学院。

2005年成立基础力学与建筑工程中央与地方共建基础实验室和基础力学与建筑工程湖南省普通高等学校基础课示范实验室。

2006年获得固体力学硕士学位授予权,同年成立一般力学与力学基础中央与地方共建高校特色优势学科实验室,“一般力学与力学基础”学科连续被确定为湖南省“十一五”重点学科。

2007年“一般力学与力学基础”学科被确定为国家重点学科,同年招收建筑环境与能源应用工程本科生。

2011年“一般力学与力学基础”学科继续被确定为湖南省“十二五”重点学科,同年获得建筑与土木工程专业硕士学位授予权。

2014年联合数学与计算科学学院申报“工程结构动力学与可靠性分析”湖南省教育厅重点实验室成功,同年建成土木工程研究生培养创新基地省级研究平台和湘潭大学工程力学虚拟仿真实验教学中心。

2015年申报岩土力学与工程安全湖南省重点实验室(培育)成功,同年获得交通运输过程专业硕士学位授予权。

2016年,能源工程学院测绘工程系整体并入。

学院设有流变力学研究所、建设工程检测中心、省重点学科实验室以及省级实验教学示范中心。

流变力学研究所,是国内最早成立的专门从事流变学研究的科研机构。首任所长是著名流变学家袁龙蔚教授,袁教授作为中国流变学研究的开拓者之一,曾参与组织召开理论与应用力学联合会(IUTAM)专题研讨会,其研究成果获国家科技进步奖、教育部科技进步奖和湖南省科技进步奖,在国内外享有很高声誉。

建设工程检测中心拥有湖南省建设厅的“建设工程质量壹级试验室”和湖南省交通厅的“乙级公路工程试验检测机构”,并通过了“中国国家实验室认可(CNCAL)”。

省重点学科实验室包括了“岩土力学与工程安全”湖南省重点实验室(培育)和“工程结构动力学与可靠性分析”湖南省高校重点实验室。

实验教学中心为湖南省实验教学示范中心,学院拥有中央与地方共建高校特色优势学科实验室(一般力学与力学基础)、基础实验室(基础力学与建筑工程)和湘潭大学虚拟仿真实验教学中心(工程力学虚拟仿真实验教学中心)。

1974年,由清华大学、北京大学、哈工大等高校调入湘大的教师组建了力学教研室,1980年形成流变力学科研组,1984年成立流变力学研究所,1985年由湖南省政府批准,正式确定机构和编制。流变力学学科于1982年被确定为湖南省高等学校重点学科,1994年确定为省“211”重点建设学科。

1982年开始招收流变学硕士研究生,1986年获得流变学硕士授予权。1998年国家进行学科专业调整,流变学硕士点更名为一般力学与力学基础硕士点,同年获得博士学位授予权。

2001年湘潭大学一般力学与力学基础学科被确定为湖南省重点学科,2002年设立湖南省“芙蓉学者”岗位,2003年获得力学学科博士后科研流动站,并具有教育部先进材料及其流变特性重点实验室和湖南省“基础力学和建筑工程”高校基础课示范实验室等人才培养和科学研究基地。为加强高层次人才队伍建设,培养国家经济建设和社会发展急需的高层次人才提供了强有力的支撑和强有力的运作平台及硬件条件。

2014年联合数学与计算科学学院申报“工程结构可靠性分析”湖南省教育厅重点实验室成功。

2015年申报岩土力学与工程安全湖南省重点实验室(培育)成功。

在教学成果方面,力学教研室1996年获得湖南省高校系统优秀教研室称号,材料力学课程被评为湖南省普通高校优秀课程。

袁龙蔚教授和张淳源教授获得全国优秀教师称号。

1997年张淳源教授获得湖南省教学成果三等奖,2000年获得湖南省教学成果一等奖,2001年获得国家教学成果二等奖。

1997年马石城老师和尹久仁老师参加全国力学中青年教师讲课竞赛,获得三等奖。

2007年张俊彦教授获“全国力学教学优秀教师奖”。

2008年张平教授获“宝钢优秀教师奖”。

2009年罗文波教授获“全国徐芝纶力学优秀教师奖”。2010年罗文教授、赵荣国教授、邓旭辉博士、 张俊彦教授、尹久仁教授共同申报的“工程力学专业创新人才培养的研究与实践”获湖南省高等教育省级教学成果三等奖。

2011年赵荣国教授获“全国徐芝纶力学优秀教师奖”。

2011年罗文波教授获“宝钢优秀教师奖”。

2012年赵荣国教授获“湖南省普通高校青年教师教学能手称号”。

2013年赵荣国教授、张平教授、张俊彦教授、罗文波教授、尹久仁教授共同申报的“面向创新人才培养和就业能力建设的工科力学基础课程教学研究与实践”获湖南省高等教育省级教学成果二等奖。

在流变学基础课程教学方面,撰写流变学专著10部,编写流变学讲义4部,出版流变学译文集和专辑6部。袁龙蔚教授撰写了“流变学概论”(1961年上海科技出版社出版),“流变力学”(1986年科学出版社出版)、“流变断裂学基础”(1992年国防工业出版社出版)、“缺陷体流变学”(1994年国防工业出版社出版)、“含缺陷流变性材料破坏理论及其应用”(2001年科学出版社出版)以及“The Phenomena of Rheology and Dissipation in the Process of Crack Propagation”等6部专著。张淳源教授撰写了“粘弹性断裂力学”(1994年华中理工大学出版社出版)、“Introduction to Continuum Mechanics”(2004年科学出版社)以及“Viscoelastic Fracture Mechanics”(2005年科学出版社出版)等3本专著。罗文波教授(第二著者)撰写了“黏弹性理论与应用”(2004年科学出版社)。

在袁龙蔚教授和张淳源教授的带领下,经过全体同志的共同努力工作,以及有关领导和部门的大力支持下,流变力学学科取得了很大的成绩。经过30余年的学科建设,本学科已组建一支实力较强的学术队伍,形成了具有自己研究特色的学术流派,在国际上有一定影响,在国内有一定学术地位。特别是在材料破坏理论方面的工作较为突出,具有自己的研究特色,并创建了“流变断裂学”和“带缺陷体流变学”分支学科。理论研究重视多学科交叉和多尺度研究,该理论突出流变与损伤破坏的结合,流变-温度效应-粘性-耗散的结合,强调宏-细/纳-微观的结合。2001年以前,获得5项国家自然科学基金资助和1项中美国家自然科学基金联合资助。从理论到实践建立起宏微结合的流变性材料的破坏理论,这在国际上是领先的工作,具有较高的学术价值和广泛的应用范围,并得到国内外同行的认同。国家自然科学基金重点项目《含缺陷流变物体的材料破坏理论》,于2001年通过由国家自然科学基金委员会组织的项目验收,专家组认为该课题组所取得的成果具有创新性,处于含缺陷流变物体的材料破坏力学研究的国际前沿,既有重要的基础理论意义,又有广阔的应用前景,研究成果达到了国际先进水平,综合评价为优秀。2001年以来,该方向在多尺度理论和宏-细-微观模型两个领域取得研究进展。有关流变性材料-聚合物方面又获得8项国家自然科学基金项目的资助,说明学术界对该方向研究工作及成果的认同和支持。

袁龙蔚教授是中国流变学学会的主要筹建者之一,1978年参与制定全国流变学发展规划。1984年在青岛,以湘大教师为主,主办了“全国流变学讲习班”,全国高校和研究单位有70余人参加,为我国流变学事业发展起有积极促进作用。1985年,袁龙蔚教授为会议主席之一,在长沙召开了“第一届全国流变学学术会议”。1987年,袁龙蔚教授为会议主席之一,在成都召开了“第二届全国流变学学术会议”。至今,全国流变学学术会议已经召开了十一届,历届流变学学术会议上都有湘潭大学流变学工作者活跃的身影,其研究成果得到与会同行的称赞。1991年,袁龙蔚教授为中方主席在北京成功主持了中日国际流变学会议。1996年,袁龙蔚教授为主席在湘潭大学主持了“全国首届带缺陷体流变学学术研讨会”。1997年,国际理论与应用力学联合会的专题讨论会“带缺陷物体流变学”(IUTAM Symposium on Rheology of Bodies with Defects)在北京召开,湘大是倡议和主办单位之一。2001年,周益春教授为会议主席之一,在长沙召开了“国际青年力学与材料工程学术会议”。2005年,以湘大为第一承办单位在上海成功召开了“第四届泛太平洋地区流变学国际学术会议”,此次会议是迄今为止在我国召开的流变学领域最大规模最高级别的国际学术会议,包括英国皇家科学院院士K.Walters教授在内的8位中外院士以及4位国际流变学刊物主编与会,湘大以流变力学研究所为主派出了20余人参加此次盛会,会议论文集由美国科学出版社出版。2008年,湘大与中南林业科技大学和湖南工业大学共同承办的 “第九届全国流变学学术会议”在长沙召开,流变力学研究所共有11人参加了此次会议,张平教授担任会议共同主席并主持了大会报告,罗文波教授、张为民教授和赵荣国教授分别主持了分会场报告,罗文波教授和赵才贤老师作分会场邀请报告。2013年,流变力学研究所在韶山宾馆承办了湖南省机械工程学会应用力学学会理事会工作及学术交流会,张平教授、赵荣国教授、龙志林教授和邓旭辉博士等参加会议并作学术报告和进行了广泛的学术交流。2013年,在第十三届国际断裂大会(The 13th International Conference on Fracture)上,罗文波教授受邀担任International Scientific Committee委员,负责Aging分会场并担任分会场主席,赵荣国教授担任Fatigue分会场主席。

湘潭大学流变力学研究所注意加强国际交流与合作,出国访问及参加国际流变学会议50余人次,邀请来湘大流变力学研究所访问及讲学的国外学者30余人次。袁龙蔚教授和张淳源教授分别于1987年赴美国参加国际混凝土断裂会议和1988年赴澳大利亚参加国际流变学会议,首次在国际上介绍了流变断裂学理论,引起与会者的极大兴趣并表示了合作意愿。1988年波兰科学院院士S.Zahorski教授,美国堪萨斯大学的S.E.Swartz教授(时任美国土木工程学会理事长)和K.K.Hu教授先后来我所访问和讲学,并签署双方科研合作协议书。湘潭大学与美国堪萨斯大学的科研合作项目得到中国国家自然科学基金和美国自然科学基金的联合资助。目前,流变力学研究所与加拿大国家木材制品研究院已经达成合作意向,计划在纳米技术应用于木材高品质化方面进行长期科研合作。

在老一辈流变学专家的精心指导下,一批年富力强的中青年流变学工作者迅速成长起来。张平教授课题组目前致力于“聚合物基纳米复合材料直接制备新技术”、“无机-生物高分子纳米多孔材料”以及“光催化纳米多孔材料”方面的研究并已经取得系列成果,其中的“尼龙6-二氧化硅纳米复合材料及其直接制备新技术”获得国家发明专利(ZL02139836.4)。自罗文波教授于1999年获得“第一届中国流变学青年奖”以来,张为民教授和赵荣国教授又相继于2002年和2005年获得“第二届中国流变学青年奖”和“第三届中国流变学青年奖”。2004年罗文波教授应T.Vu-Khanh教授的邀请赴加拿大魁北克大学工学院从事为期一年的合作科研。2005年罗文波教授获得“日本学术振兴会(JSPS)”资助,并应日本材料学会主席Y.Tomita教授邀请到神户大学任JSPS研究员,进行为期两年的合作科研。 自1997年以来,湘大流变力学研究所承担了1项国家自然科学基金重点项目(袁龙蔚教授主持),16项国家自然科学基金面上项目(张平教授主持3项,罗文波教授主持4项,袁龙蔚教授1项,张淳源教授1项、张为民教授1项、龙志林教授1项、肖映雄教授1项、游世辉教授1项、丁燕怀博士1项、董辉博士1项、王智超博士1项),国家重点实验室项目6项,国际合作项目3项以及多项省部级项目。研究内容涉及含缺陷流变物体的材料破坏理论、含缺陷高聚物破坏过程中多场耦合的跨物质层次分析、非线性黏弹性材料的断裂理论、高聚物应力银纹化、承载高聚物蠕变损伤-破坏的力学行为与细观机理、承载聚合材料非线性流变行为的加速表征与细观机理、聚合物-无机纳米复合材料的微结构与力学行为、纳米塑料的等效粘弹性连续介质微观力学研究以及二维定向凝固合金凝固特性力学性能和优化设计。此外,张平教授课题组“尼龙6-二氧化硅纳米复合材料直接制备新技术”开发应用得到中国石油化工总公司“聚酰胺无机纳米材料生产技术的研究”项目50万元横向经费资助进行中试;马石城教授课题组将流变学理论应用到基坑开挖与路基沉降的研究之中,总共获得横向项目经费超过300余万元。依托这些项目,流变力学研究所创造了可观的社会效益和经济效益,培养了流变学专门人才,并获得国家科学进步奖1项,省部级奖12项(其中一等奖1项,二等奖2项,三等奖9项)。

流变力学学科的研究特色,体现在多学科的交叉研究。一方面,所研究内容介于化学、力学和工程科学的交叉领域,它的研究对象是具有复杂的变形和流动性的物质,以及工农业中工程和工艺过程的物理力学分析,具有多学科的交叉性。另一方面,湘潭大学是文理工齐全的综合性大学,具有有利于多学科交叉研究的学科设置和多学科研究的学术氛围。研究工作包括金属与合金、塑料、橡胶、陶瓷等材料的变形与破坏过程,复杂零部件的成型加工工艺,高分子材料的流动与变形行为,人体生物场、经络传感等中医基础理论的现代化。涉及的学科有力学、化学、土木工程、化工、机械工程、材料、医学等学科。

1、在理论研究方面重视多学科交叉和多尺度研究,突出流变与损伤破坏的结合,流变-温度效应-粘性-耗散的结合,在强调流变性材料破坏过程中呈现的几何、物理、热力学、流变力学的非线性及远离热力学平衡态行为的同时,还强调宏-细-纳-微观的结合。形成具有研究特色的缺陷体流变学研究方向,为国际学术界承认,得到国家自然科学基金和美国国家科学基金会的资助,与美、英、德、日、澳和波兰等国家的一些大学和研究机构建立了合作研究联系及学术交流,并多次应邀到对方讲学。96年在该校成功召开“全国首届带缺陷物体流变学学术研讨会,97年在我国成功地举办国际理论与应用力学联合会(IUTAM)“带缺陷物体流变学”专题研讨会,说明国内外学术界对由我国学者创建的“带缺陷物体流变学的认同。

从理论到实践建立起宏微结合的流变性材料的破坏理论,这在国际上是领先的工作,具有较高的学术价值和广泛的应用范围。这方面的研究,在国内外刊物发表一百多篇论文,出版了《流变学概论》、《流变力学》、《缺陷体流变学》、《流变断裂学》、《含缺陷流变物体的材料破坏理论》和《粘弹性断裂力学》六本专著。有关的研究工作连续得到国家自然科学基金资助(一个重点项目,五个面上项目)以及美国国家自然科学基金的资助,同时得到湖南省重大项目资助和重点学科基金资助。2001年3月,国家自然科学基金重点项目《含缺陷流变物体的材料破坏理论》通过由国家自然科学基金委员会组织的项目验收,专家组认为该课题组所取得的成果具有创新性,处于含缺陷流变物体的材料破坏力学研究的国际前沿,既有重要的基础理论意义,又有广阔的应用前景,部分成果达到了国际先进水平,综合评价为优秀。

2、在应用方面注重与国民经济建设中发挥重要作用的工程问题以及国防建设问题相结合,代表性成果有:

(1)、将理论应用于湖南柘溪水电站混凝土大坝的加固处理,大坝运行十多年多依然保持完好。通过部级鉴定认为设计理论优秀,从而获湖南省一九八八年十大科技成果奖、能源部水电规划设计总院科技进步一等奖(SG8903-S2)、水利部科技进步二等奖(S902004-G4)及国家科技进步三等奖(水-3-00S-04)。

(2)、材料的热-力学破坏机制研究。承担了国家863-410高技术中有关强激光作用下材料的热-力学响应方面的课题,突破了纯力的破坏或纯热的破坏的传统框架,提出了热-力耦合下材料的破坏效应,发现了激光诱导下材料的反冲塞效应。强激光对材料的热-力学破坏机制研究具有明确的国防意义和工业应用价值,强激光破坏机理的研究对研制强激光武器具有重要的作用;热流变成形的红箭八号反坦克导弹弹托等产品已成功地应用于工业部门和军工部门。有关研究得到多项国家自然科学基金的资助,成果获得中国科学院科技进步一等奖[段祝平(1)、周益春(2)]一项和其它省级奖4项。

3、注重在一些新兴的科领域开展的工作,与国际前沿研究保持同步

有关研究主要在纳米材料与技术、激光技术、热障涂层、先进加工成型技术领域。周益春教授的"激光热冲击与涂层"课题组"覆镍深冲钢带"项目的研究通过教育部组织的项目鉴定达到国际先进水平。张平教授的课题组与该校高分子学科王霞瑜教授课题组合作在聚合物纳米复合材料的研究中,制备出几种新型材料,经由液晶增强增韧环氧树脂强度提高百分之三十多,冲击韧性提高五倍,尼龙-二氧化硅纳米复合材料强度提高百分之八十多,冲击韧性提高百分之三十。“尼龙6-二氧化硅纳米复合材料原位直接制备新技术”的课题通过教育部组织的项目鉴定达到国际先进水平。进一步研究已经由聚合物纳米复合材料的研究扩展到纳米流变学的研究。有关研究得到国家863计划、国家自然科学基金、教育部和湖南省重点项目的资助。

在今后的建设中,将继续变成流变学研究和多学科交叉研究特色,以含缺陷流变物体的材料破坏力学为主攻方向,发扬光大原有研究特色,加强与高分子学科、计算数学和凝聚态物理交叉研究。并且继续重视展开制造技术和国家安全的关键力学问题研究,密切与工程应用结合。以及继续重视展开与新材料相关的物理力学问题的研究,为国民经济建设作出贡献。经过5年时间建设成在国际上有一定特色和影响的学科。 2100433B

工程力学

培养具有良好的思想品德、社会公德和职业道德,具备力学基本理论、基本实验技能,较强的计算机应用和工程软件的应用能力,能在各种工程中从事与力学有关的科研、技术开发或大型工程计算及设计工作的宽基础、高素质、具有创新精神和创造能力的高级专门人才。学生主要学习力学、数学基本理论和计算机语言及工程专用软件、并接受必要的工程技能训练,使学生具有比较系统、扎实的基础知识、并能够熟练应用计算机和现代实验手段,对工程问题进行分析计算,解决与力学有关的工程问题。毕业生适合到机械、土木、水利、材料、交通、化工等行业的企业、科研机构、高校等单位从事相关的科学研究、技术开发、工程设计与教学工作。

土木工程

该专业下设建筑工程、道路与桥梁工程和地下建筑与工程三个专业方向,学生必须系统地掌握数学、力学、结构工程领域的基本理论,具有建筑材料、地基基础、房屋结构、桥梁结构、道路工程、隧道工程、边坡工程与防护、桩基工程、地下结构设计原理、施工技术及管理等专业知识,掌握工程制图、测量、结构检测、计算机应用等基本技能,获得土木工程的结构设计、施工技术及工程概预算的基本训练,具有一般土木工程结构设计与施工的能力以及对土木工程质量评估和科学研究的初步能力,具有建设工程经济与管理能力。毕业生能适应设计单位的建筑工程的结构设计工作,建筑施工企业的工程技术和管理工作,企事业单位、政府相关职能部门的基本建设管理工作,房地产部门、工程咨询、工程质量监督和建设监理工作及教学与科研工作。

建筑环境与能源应用工程

使学生系统的掌握数学、物理领域、基本理论和该专业有关的化学原理及分析方法,掌握工程热力学、流体力学、传热学和建筑环境等方面工程科学基础知识。掌握电工学、电子学、机械设计基础、测量与自动控制的有关基础知识,掌握工程技术经济分析及管理方法的基本原理和方法,具有暖通空调、燃气供应、建筑给排水等公共设施系统、建筑热能供应系统的设计、安装、调试、运行的能力。具有制定建筑自动化系统方案的能力,并具有初步的应用研究与开发能力。毕业生适合在设计院从事暖通空调设计工作,在建筑施工单位从事暖通空调及相近专业施工管理工作,在房地产企业从事水电空调设计和管理工作,在制冷空调设备厂从事暖通设计、技术营销、管理等工作,在新能源与绿色建筑企业从事建筑节能设计、施工、管理工作,在建筑咨询单位从事暖通技术与工程造价咨询工作,以及从事企事业单位的空调运行维护管理工作等。

测绘工程

【培养目标】培养具备数理基础和人文社科知识,掌握测绘工程基础理论、基本知识和基本技能,接受科学思维和工程实践训练,具有创新意识与创业能力,能在军事、测绘、规划、国土资源、房地产、矿山、交通、水利、电力等部门从事测绘工程技术及相关领域的生产、设计、开发、研究、教学及管理等方面工作的高素质、复合型工程科技人才。

【主要课程】高等数学、线性代数、概率论与数理统计、测绘工程制图、工程力学、地球科学概论、测量学、误差理论与测量平差、大地测量学基础、控制测量学、摄影测量学、工程测量学、地籍测量学、卫星导航定位原理及应用、遥感原理及应用、数字测图原理与方法、地理信息系统原理及应用、遥感地学分析、GIS二次开发技术和变形监测数据处理等。

【就业方向】毕业生能在军事、测绘、规划、国土资源、地理信息、房地产、矿山、交通、水利、电力等行业领域从事测绘工程技术及相关领域的生产、设计、开发、研究、教学及管理等方面工作。

学院承担国家自然科学基金重点项目及面上项目、教育部重点科技项目、国家长远发展规划项目子课题、湖南省科技重点项目和省自科基金项目等科研项目共60多项;已完成各级各类科研项目30多项。获得国家科技进步奖、教育部科技进步奖、湖南省科技进步奖、湖南省建设厅建设科技进步奖、国家级和省级教学成果奖等10多项。发表论文近300篇,申请和授权自然科学国家发明专利16项,研究成果获湖南省自然科学奖;由科学出版社、国防工业出版社、省级科学技术出版社和一些大学出版社出版各种学术专著和教材达10余部。

学院拥有土木工程研究生培养创新基地省级研究平台,2005年以来,学院培养的研究生获1篇全国优秀博士学位论文奖,1篇全国优秀博士学位论文提名奖,4篇湖南省优秀博士学位论文奖,4篇湖南省优秀硕士学位论文奖。

近年来,本科生主持国家级、省部级和校级研究性学习与创新性实验计划项目近20项,在美国大学生数学建模竞赛、全国周培源大学生力学竞赛、全国人工环境工程学科奖竞赛、全国大学生基础力学实验竞赛、全国大学生创新论坛、全国MDV中央空调设计应用大赛、全国制冷空调行业大学生科技竞赛、全国CAR-ASHRAE学生设计竞赛、中南地区土木建筑类大学生结构模型创作竞赛、中南地区高校土木工程专业大学生结构力学竞赛、湖南省大学生结构设计竞赛、湖南省大学生测绘实践创新技能竞赛、湖南省MDV中央空调设计应用大赛和挑战杯湖南省大学生课外学术科技作品竞赛等各类各级学科竞赛屡获殊荣,总计获奖136项,其中一等奖10项,二等奖27项,三等奖67项,优秀奖32项。

学院考研率和保研率一直位居学校前列,学生的综合实力一直被社会广泛认可,就业率全校领先。

湘潭大学土木工程与力学学院文献

华中科技大学土木工程与力学学院力学系介绍

华中科技大学土木工程与力学学院力学系介绍

1978年正式成立华中科技大学力学系(1960年为数力系),全国著名力学家、教育家李灏教授担任力学系首任系主任。2000年,力学系与土建学院、城市管理系和道桥交通系组建成为土木工程与力学学院。力学系经过三十多年的发展,现拥有力学博士后科研流动站(1995年);力学一级学科博士授予权(2000年),可授予一般力学、固体力学、流体力学、工程力学硕士和博士学位;力学湖北省一级重点学科;湖北省重点实验

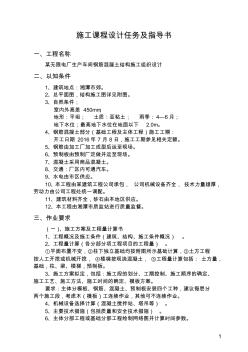

湘潭大学土木工程施工课程设计任务及指导书(20160520)

湘潭大学土木工程施工课程设计任务及指导书(20160520)

1 施工课程设计任务及指导书 一、工程名称 某无限电厂生产车间钢筋混凝土结构施工组织设计 二、以知条件 1、建筑地点:湘潭市郊。 2、总平面图,结构施工图详见附图。 3、自然条件; 室内外高差 450mm; 地形:平坦; 土质:亚粘土; 雨季: 4—6月; 地下水位;最高地下水位在地面以下 2.0m。 4、钢筋混凝土部分(基础工程及主体工程)施工工期: 开工日期 2016年 7月 8日,施工工期参见相关定额。 5、钢筋由加工厂加工成型后运至现场。 6、预制板由预制厂定做并运至现场。 7、混凝土采用商品混凝土。 8、交通:厂区内可通汽车。 9、水电由市区供应。 10、本工程由某建筑工程公司承包, 公司机械设备齐全, 技术力量雄厚, 劳动力由公司工程处统一调配。 11、建筑材料齐全,砂石由本地区供应。 12、本工程由湘潭市质监站进行质量监督。 三、作业要求 (一)、施工方案及工程量计算书 1

兰州大学土木工程与力学学院师资力量

学院设力学与工程科学系、土木工程系、地质工程系和工程实验中心,建有固体力学、工程力学、地质工程、岩土工程、结构工程、防灾减灾6工程个研究所,成立了学术委员会和教学指导委员会。

学院现有教职工88名,其中专任教师68名(教授20名,副教授25名)。有“国家杰出青年科学基金”获得者2人,“国家优秀青年基金”获得者1人,“高等学校教学名师奖”获得者1人,入选“教育部跨世纪(新世纪)优秀人才支持计划”者8人, 全国百篇优秀博士论文获得者1人,全国优秀博士论文提名奖获得者2人,甘肃省领军人才5人。还有一批具有国家一级注册结构工程师、国家注册监理工程师、国家注册岩土工程师、国家注册咨询工程师(投资)和国家计量认证/审查认可评审员等资质的教师。学院现有在校本科生718名,在读硕士研究生265名,在读博士研究生114名。

兰州大学土木工程与力学学院实践教学

学院本科教育实行“厚基础、宽口径、重实践、后发有力”的培养模式,在突出学生基础理论培养的同时,高度重视实践教学,重点培养学生的创新精神和创新能力。学院坚持所有教授、副教授为本科生上课,选配有博士、硕士学位的教师担任班主任,制定并实施“大学生科研训练与创新计划”。学院培养的学生理论基础雄厚,基本功扎实,动手能力强,踏实肯干,深受用人单位的好评。近年来,该院本科毕业生的初次就业率一直保持80%以上,在校内名列前茅。

兰州大学土木工程与力学学院学术研究

学院紧密围绕西部经济和社会发展的重大问题,在风沙环境力学、电磁固体力学、结构非线性力学、工程地质、岩土工程、结构工程、防灾减灾工程、文物保护等领域开展了一系列理论与工程应用研究。2006年至今,承担各类研究项目724项,争取研究经费17150万元;出版学术著作、技术标准27部,共发表各类论文1618篇。其中:SCI收录论文637篇,EI收录论文282篇。2007年,以郑晓静教授为第二完成人、周又和教授为第七完成人完成的科研项目“中国北方沙漠化过程及其防治”获得国家科技进步二等奖。2008年,郑晓静教授、周又和教授完成的科研项目“电磁材料结构多场耦合非线性力学行为的理论研究”获得国家自然科学二等奖,周绪红教授等完成的科研项目“新型装配整体式楼盖体系的关键技术及其应用”获得国家科技进步二等奖。2017年,谌文武教授、张虎元教授、张景科副教授参与完成的科研项目“干旱环境下土遗址保护关键技术研发与应用”获得国家科技进步二等奖。以兰大为独立完成单位,周又和教授、郑晓静教授、黄宁教授主持完成的科研项目“风沙运动多场耦合特征及规律的力学研究”获得教育部自然科学一等奖。

兰州大学土木工程与力学学院发展目标

以力学、地质工程为基础,以土木工程为主线,面向工程科学与工程实践,将学院建设成为集应用基础研究、工程科学研究、工程设计、工程管理为一体的一流研究型学院 。

燕山大学建筑工程与力学学院院长致辞

荏苒光阴,耕者匆匆。弹指一挥间,建筑工程与力学学院已经走过了十多年的艰苦创业历程。学院现设有4个专业系和1个专业实验中心,并配有计算机室和图书资料室。学院的“基础力学实验中心”为省级实验教学示范中心。学院具有工程力学博士学位授权学科和力学学科博士后科研流动站,固体力学、工程力学、一般力学与力学基础、流体力学和结构工程等5个硕士学位授权学科,具有建筑与土木工程领域工程硕士的培养和学位授予权。设有土木工程、工程力学、建筑学和建筑环境与设备工程等4个本科专业。

学院拥有一支来自五湖四海老中青相结合的教师队伍,我们努力营造宽松融洽、进取向上的学术环境,积极倡导精诚团结、协同发展的合作精神,全力培养孜孜不倦、探求真理的学习品格,这些都是学院的各项工作脚踏实地走向成功的基石。学院的蓬勃发展,凝聚着全体教职员工和莘莘学子的辛勤努力和汗水。在实现共同目标的征途中,我们共同挥洒辛勤劳动的汗水,一起分享工作成果的快乐。我深信,有燕山大学的坚强后盾,有勤奋进取的广大师生,有关爱学院的同仁学友,我们一定会取得更加丰硕的成果。

建筑工程与力学学院年轻向上,朝气蓬勃,锐意开拓,与时俱进,已经或正在成为“学子沃土,英才摇篮”。我们真诚欢迎各界有识之士参与到我们的教学科研队伍中来,欢迎全国各地的有志青年走进我们美丽的校园学习,一起携手共创学院美好的明天。

杜国君

燕山大学建筑工程与力学学院学院介绍

建筑工程与力学学院现设有4个专业系和1个专业实验中心。

学院于1986年获固体力学硕士学位授予权,目前拥有工程力学博士学位授予权,力学和土木工程一级学科硕士学位授予权,获建筑与土木工程领域硕士学位授予权,力学学科博士后科研流动站 ,河北省基础力学实验教学示范中心,河北省重型装备与大型结构力学可靠性重点实验室和河北省工程力学重点学科 。产学研基地40个,其中国家级实验教学中心4个 。

学院目前在册教职工106人,专任教师80人,其中教授18人(含博导6人)、副教授35人,具有博士学位教师51人。曾获得省优秀教学成果奖一等奖2项,二等奖4项,省级精品课3门,省级教学名师1人。河北省“三三三人才工程”三层次人选2人,“新锐工程”人才1人 。

学院先后主持国家自然科学基金项目24项;省部级项目36项,其中省自然科学基金课题31项。获得省部级科技奖励10项,行业科技奖6项,发明专利10余项。发表SCI、EI和ISTP收录论文300余篇。

近三年,学生在大学生科技活动、学科竞赛和社会实践等方面取得了优秀成绩。获全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖2项,省级特等奖2项,完成各类大学生科技立项60余项;学科竞赛获国家奖40余项;社会实践活动获省级表彰近30项。

建筑工程与力学学院坚持开门办学的方针,与国内外同行专家建立了广泛的联系与合作。组织了一些经常性的教学与科研方面的交流活动,主要有“中日板壳理论基础与应用研讨会”、“非线性力学青年学术研讨会”、“青年教师学术和教学论坛”等。

沈阳工程学院能源与动力学院能源与动力工程专业始建于1952年,学院下设有3个本科专业,既能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术;学院共有6个教学机构、实践教学2个中心及3个省、市实验室。学院现有教师58人,在校生1600余人。其中教师具有教授职称8人,副教授职称16人,16人具有博士学位。教师中有多名学术造诣较高的专家,包括国务院政府特殊津贴专家、二级教授、辽宁省教学名师,辽宁省高层次专家、名辽宁省优秀青年骨干教师等。学院具有动力工程领域工程硕士点,有8位硕士指导教师。

学院有高水平的科研及工程实践平台,包括能源动力实训中心、动力工程实验教学中心、辽宁省重点实验室“清洁燃烧发电及供热技术”、沈阳市重点实验室“功能材料”、“生物质能利用”、“辽宁省大学实践教学基地”,建有300MW、600MW火电机组仿真运行实验室、核电机组运行实验室。其中,火电机组全仿真模拟装置居国内领先水平。

能源与动力工程系具有较高的科研能力水平。近三年来,先后承担了18项科研项目。其中包括,国家高技术发展研究计划项,国家自然基金项目,省、市科研项目。

历年来应届毕业生就业率稳定在95%以上,就业方向主要为各发电企业及电力行业相关企业。大部分毕业生正在电力行业从事着生产、管理和运营工作。人才培养质量得到了认可并深受用各大电力企业的欢迎。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 湘潭市三星房地产开发有限公司

- 湘潭市住房公积金资金运行(预警)管理暂行办法

- 湘潭市住房和城乡建设局

- 湘潭市创新建设项目管理有限责任公司

- 湘潭市华鑫新型烟道管有限责任公司

- 湘潭市团山建筑工程有限公司

- 湘潭市城乡建设培训中心

- 湘潭市城乡规划局

- 湘潭市城市城建档案馆

- 湘潭市城市市容和环境卫生管理条例

- 湘潭市城市建设志

- 湘潭市城市房屋拆迁管理实施办法

- 湘潭市城市房屋拆迁补偿评估管理办法

- 湘潭市城市道路占破管理办公室

- 湘潭市孔雀城房地产开发有限公司

- 湘潭市宏大装饰设计物业管理有限公司

- 引嫩工程扩建区土壤水盐动态与防治土壤盐碱措施

- 中国工程图学学会成立工程与制造系统集成化分会

- 影响萘高效减水剂与普通硅酸盐水泥适应性的关键因素

- 智能建筑工程报警与电视监控系统前端设备的安装施工

- 应对水源突发污染的城市供水应急处理技术与应用

- 宜兴沈北路二号桥大直径钻孔灌注桩的施工与质量控制

- 新型基于热力学法的水泵效率数学模型及应用

- 招远电视台制作播出系统数字化改造工程的设计与实践

- 正压送风对降低污水厂设备腐蚀的作用与实践(论文)

- 云南郝家河砂岩型铜矿床地质特征与接替资源勘查成果

- 政府与社会资本合作(PPP)项目审计监督理论

- 应用清单招标与经评审的最低投标价法评标的几点思考

- 智能化技术在电气工程自动化控制中的应用与实践研讨

- 中国电动汽车充电站市场现状与投资分析报告

- 智能小区以太接入交换机SNMP代理设计与实现

- 智能建筑虚拟仪器监控系统与控制网络的接口技术