武汉城市规划

武汉城市规划基本信息

| 中文名 | 武汉城市规划 | 所属地区 | 武汉市 |

|---|

市区由隔长江和汉水鼎立的武昌、汉口、汉阳三部分组成,通称武汉三镇。全市总面积8216平方公里,总人口608万人(1985),辖六个城区、三个郊区和四个县。市区(不包括四个县)面积1372平方公里,其中城区面积180.1平方公里,人口293万人(1985)。沿革 长江以北的汉阳在汉朝就筑有城垒;长江以南的武昌在三国时筑城;汉口始建于南北朝。汉口和汉阳原为一体,明成化元年(1465)汉水由龟山南麓改道由龟山北麓注入长江,自此两镇分开。武汉自唐宋以来已是商业重镇,为周围地区农副产品的集散地,南宋时盛极一时,明清时期,汉口为全国四大名镇之一。1858年,汉口被辟为商埠后,对外贸易总额在上海、天津、广州各大城市中常居前列;有“九省通衢”之称。武汉又是一座历史文化名城,有不少文物古迹。城市建设 从中国第一个五年计划时期起武汉开始了大规模工业建设,建设了武汉钢铁公司、重型机床厂、锅炉厂、热电厂和肉类联合加工厂等,开辟了青山、中北路、石牌岭、白沙洲、易家墩、堤角、庙山等工业区。第二个五年计划时期,地方工业发展较快,又建设了关山、余家头、七里庙、鹦鹉洲、唐家墩等工业区;在远离市区的葛店,开辟了化学工业区。1971年以来,还建成武汉钢铁公司的冷轧、热轧带钢厂(1700轧机)等和武汉石油化工总厂,成为综合性的工业基地。武汉已成为中国内陆的重要交通枢纽。到1985年,武汉地区港口有码头510座,363个泊位,年货物吞吐量2600万吨。在河港中,武汉港的吞吐能力在全国名列前茅。1980年武汉被定为长江外贸口岸之一,终年有海轮通往日本、香港、澳门、马来西亚等地。武汉铁路枢纽站连接京广、汉丹、武大3条铁路干线,6条支线。长江大桥、汉水铁路桥和两座汉水公路桥的建成,改善了京广线的运输条件,方便了市内交通,将武汉三镇联结在一起。武汉通往各地的公路网也已形成。武汉又是重要的教育、科学研究基地。1985年有高等院校34所,在校学生87668人。市级以上的自然科学研究机构133个。从1949年到1985年,武汉新建住宅面积2400多万平方米,相当于原有住宅面积的四倍。全市的道路总长1229公里,公共汽车、电车行驶路线100多条。渡江轮渡航线15条。市内共有水厂11座,日制水能力193.6万吨;排水管道总长785公里。市区有堤防308公里。建设了东湖风景区、月湖古琴台、解放公园等园林20余处,重建了黄鹤楼、晴川阁、长春观等古迹,新建了展览馆、体育馆、宾馆、商场、办公楼等一批大型公共建筑。城市规划 中国第一个五年计划时期,武汉被列为全国重点建设城市之一。武汉市从1953年起着手编制城市总体规划。当时的规划基本上确定了城市功能分区和道路骨架,各项布局比较合理,不足之处是过于强调空间几何构图,采取了单中心封闭式的布局。1959年对原有规划方案进行了局部的修改调整。1979年根据控制大城市、发展中小城市、城乡规划一体的原则,重新修订了总体规划。这个规划确定了武汉市的城市性质为:湖北省的省会,历史文化名城,华中地区经济文化中心,内陆的重要水陆交通枢纽和对外通商口岸,以冶金工业为主的综合性工业基地。根据三镇的不同特点进行建设:汉口以商业和金融为主,武昌以文教、科学技术、信息研究为主,汉阳以旅游和新兴产业开发为主。这个规划方案将城区、近郊区、县区、工业城镇和农村结合成为一个整体。在改造旧城区,完成中心城外围新区配套建设的同时,重点开发长江两岸的葛店、阳逻、金口等卫星城镇。在规划中,采取以武汉三镇为中心、长江为主轴、京广铁路线为次轴、向公路干线和汉水流域展开的布局结构,形成多中心多层次的城镇群体。市区部分将依据江河湖山交叉分割地块的自然形态和三镇鼎立的特点,形成沿江河带形展开,绕湖山分区成片的布局。若干个多功能综合区既相对独立,又与三镇中心城组成一个整体。在组团之间,利用地形留出一些绿化空间,布置点、线、面结合的城市园林绿地系统,以改善城市生态环境。为使各区、片之间能取得方便的联系,在长江、汉水上规划建设多座桥梁。全市道路沟通成环,并以环形放射的主干道系统,连结各片,形成功能划分明确、交通运输方便的城市道路系统。在主干道和江河两岸重点对景地段,规划建设一些高层建筑,使城市轮廓更加鲜明。同城区中心的“龟蛇锁大江”、“一桥飞架南北”的优美壮观的轮廓线呼应,东联洪山和东湖,西联月湖和墨水湖风景区,构成横贯城中的风景轴线。黄鹤楼、晴川阁隔江对峙,更多的文物古迹风景点,则分散在河川山湖之间。(见彩图)中央电视台供稿 2100433B

武汉城市规划造价信息

武汉城市规划常见问题

-

《武汉城市圈总体规划纲要》共分12章,分别介绍了建设武汉城市圈的指导思想与基本原则、战略定位、发展目标,以及产业布局、城乡建设、基础设施、区域市场、环保和生态建设五个一体化的具体思路等。 战略...

-

地址:武汉市江汉区解放大道690号,乘42、708、726、524、571、716路到中山公园往回走50米即到。 江岸区方向:乘549、802、508、548路到中山公园站往回走50米即到。 桥口...

-

武汉城市人家装饰公司装修相当不错,色彩搭配丰富,也不过,相当好看。请的全是有经验的设计师设计,可以信奈,有保障。价格适中。风格多变,吸引了很多顾客前去选购。希望可以帮到你,望采纳。

武汉城市规划文献

武汉城市圈总体规划

武汉城市圈总体规划

武汉城市圈总体规划 作为中国内陆的特大城市,也是华中地区的最大城市,武汉有着举足轻重 的地位,其历史悠久, 名胜古迹众多, 世界第三大河长江及其最大支流汉水在市 区交汇,将武汉市区一分为三,依托特殊的地域环境,形成了“两江交汇、三镇 鼎立,山水相间,河湖密布”的独特空间形态,素有“江城”的美誉。从历史发 展的进程中来看, 武汉以其得天独厚的地理优势和勇于突破的人文传统, 也在中 国当代史上立有一席之地。 可以说,武汉应该并且有能力成为一个颇具个性魅力的城市, 换言之,作为 城市的外在表象, 其建筑与规划也应有体现出这个城市地理、 环境、人文等方面 的特色,体现出独到之处, 令人过目难忘。 通过了解世界各地以及国内的其他城 市的建筑与景观后发现: 城市的气质来自历史与文化的积累、 城市的魅力体现于 不同时代建筑的有机集合。 城市是人类生存和发展的一种方式, 人们用智慧创造 了城市这种大的人工

武汉城市圈总体规划(下载)

武汉城市圈总体规划(下载)

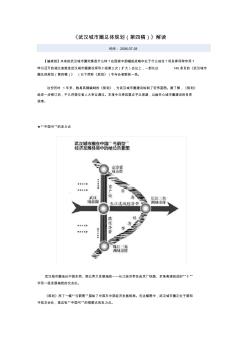

《武汉城市圈总体规划(第四稿)》解读 时间: 2006-07-28 【编者按】未来的武汉城市圈究竟是什么样?在国家中部崛起战略中处于什么地位?将发挥何种作用? 昨日召开的湖北省推进武汉城市圈建设领导小组第三次(扩大)会议上,一部长达 140多页的《武汉城市 圈总体规划(第四稿)》 (以下简称《规划》)令与会者眼前一亮。 这份历时 1年多、数易其稿编制的《规划》,为武汉城市圈建设绘制了宏伟蓝图。据了解,《规划》 经进一步修订后,不久将提交省人大审议通过。本报今日择其要点予以报道,以飨关心城市圈建设的各界 读者。 ★“中国弓”的发力点 武汉城市圈地处中国东西、南北两大发展轴线——长江经济带及由京广铁路、京珠高速组成的“十” 字形一级发展轴线的交会处。 《规划》用了一幅“弓箭图”描绘了中国东中部经济发展格局。在这幅图中,武汉城市圈正处于箭和 弓弦交会处,是这张“中国弓”的搭箭点和发力点。 根据

武汉城市规划漫谈是湖北省图书馆出版的图书

主题

武汉 城市规划

责任者

周婕主讲

版本

湖北省图书馆 2010年12月

日期

2010-3-20

载体形态

馆藏信息

湖北省图书馆

描述

本讲对什么是城市规划、城市发展简史、城市规划简史等背景知识作出了详细介绍,继而结合武汉的城市特点,武汉城市规划历史与现状,指出当前武汉城市规划热点问题主要是生态问题,城市建设用地不断侵占生态用地以及水面率不断下降。

2100433B

袁海军编著的《武汉城市规划志(1980-2000)》记叙了1980~2000年间武汉市城市规划工作的主要内容,包括总体、区镇规划、开发规划等。史料丰富,有重要的存史、登改、教化的作用。

《武汉城市规划志(1980-2000)》体裁为记叙体。使用第三人称,广含述、论、志、图、表、录等,以志文为主体。

序

编写说明

综述

第一章 城市总体规划

第一节 武汉市城市总体规划(1982)

一、规划区范围及现状

二、城市性质规划期限与城市规模

三、城市规划总的布局设想

四、近期(1979—1985)建设规划

附录:国务院关于武汉市城市总体规划的复函

第二节 武汉市城市总体规划修订方案(1988)

一、城市行政区划基本情况

二、城市性质与城市规模

三、城市总体规划空间布局总的设想

四、近期建设规划

附录:市政府关于武汉市城市总体规划修订方案的批复

第三节 武汉市城市总体规划(1996—2020)

一、城市总体规划纲要

二、城市总体规划编制内容

三、城市总体规划相关基础研究(1996—2020)

附录:国务院关于武汉市城市总体规划的批复

第二章 分区规划与街区规划

第三章 详细规划

第四章 城镇规划

第五章 道路与市政基础设施规划

第六章 专项规划

第七章 开发区规划

第八章 城市规划管理

第九章 城市房屋拆迁

第十章 城市规划管理信息化建设

第十一章 城市规划人物与获奖项目

大事记

后记2100433B

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 武汉城市道路交通现状及对策研究

- 武汉城市雕塑

- 武汉城康管道直饮水工程有限公司

- 武汉城建·融创|锦上公馆

- 武汉城建发展集团基础工程有限公司

- 武汉城开壹新房地产开发有限公司

- 武汉城开房地产开发有限公司

- 武汉城态唯市政燃气管网工程开发有限公司

- 武汉城排天源环保有限公司

- 武汉城管手册

- 武汉基石众筹金融信息服务有限公司

- 武汉堤防志

- 武汉塑料

- 武汉墨奈设计策划有限公司

- 武汉墨间室内设计工程有限公司

- 武汉壹城装饰设计工程有限公司

- 中国城市规划协会规划展示专业委员会年会

- 以构建兰州特色山水园林骨架为例谈生态城市规划策略

- 关于提高三峡大学城市规划与建筑学教学质量几点思考

- 广州城市规划局建筑工程竣工规划验收电子报批技术指引

- 全省城市规划工作会议交流材料

- 新疆城市规划师控制性详细规划的控制方式试题

- 武汉地区项目监理机构工作质量评定办法

- 城市规划师考试相关知识真题试题及答案

- 城市滨武汉市汉口江滩工程规划设计

- 武汉园博会景观工程监理纪实

- 城市规划专业教学的思考

- 中国城市规划设计研究院50周年院庆

- 武汉市非经营性政府投资项目代建制招标投标办法试行

- 武汉市工程咨询部武汉国际工程投资咨询有限公司招聘

- 土木工程施工组织设计湖北省武汉理工大学土建学院

- 武汉市某高层住宅小区塔吊基础专项施工方案