透平压缩机余热回收技术在海上生产设施的运用和推广

透平压缩机余热回收技术在海上生产设施的运用和推广基本信息

| 书 名 | 透平压缩机余热回收技术在海上生产设施的运用和推广 | 作 者 | 叶冠群 |

|---|---|---|---|

| 出版社 | 化学工业出版社 | 出版时间 | 2018年1月 |

| 页 数 | 206 页 | 定 价 | 120 元 |

| 开 本 | B5 710×1000 1/16 | 装 帧 | 精装 |

| ISBN | 978-7-122-30957-0 | ||

本书以东方终端余热回收项目为主线,主要介绍了燃气透平压缩机组余热回收技术、透平机组烟气余热回收研究、东方终端余热回收项目实施全过程等技术内容,重点介绍了东方终端余热回收项目创新技术、透平机组余热回收装置运行管理以及透平烟气余热回收技术运用及推广。

本书可供从事油气田开发生产管理及电站运行管理的研究和设计、施工人员、工程技术人员、运行和维修管理人员使用,也可供相关专业院校师生参考。

透平压缩机余热回收技术在海上生产设施的运用和推广造价信息

东方作业公司是中海石油(中国)有限公司湛江分公司(以下简称为“湛江分公司”)下属的作业单位之一,主要负责莺歌海海域的天然气开发,所属气田包括东方气田群和乐东气田群。

东方气田群位于南海北部湾莺歌海海域,距海南省莺歌海镇约100km,距东方市113km,所处海域水深70余米。目前已建生产设施包括东方1-1CEPD中心平台、东方1-1WHPA井口平台、东方1-1WHPB井口平台、东方1-1WHPE井口平台、东方1-1WHPF井口平台、平台间管线和上岸管线等。乐东气田群位于南海西部海域莺歌海盆地,气田群所处海域平均水深约100m,气田群由乐东15-1气田和乐东22-1气田组成。乐东22-1气田西距乐东15-1气田21km,气田范围内水深约96m。东方终端接收并处理来自东方气田群和乐东气田群的天然气和凝析油,处理后的天然气供给中海油化学公司、洋浦电厂等工业用户,并向海口市提供清洁的能源,处理后的凝析油直接销售。

在借鉴国内外余热利用成熟经验的基础上,依托湛江分公司多年来积累的生产工艺改造实践和多项创新技术,东方作业公司首次在中海油系统成功实施了东方终端透平压缩机余热回收项目。此项目于2013年2月1日获得中海石油(中国)有限公司正式批准实施,于2014年7月25日投用。设计生产蒸汽15t/h,实际运行生产蒸汽18.8t/h,项目效果好于预期,大大提高了东方终端供热的安全性和可靠性,产生了巨大的经济效益和社会效益。

为了给类似项目的设计、调试及运行管理提供经验,亟需相关的书籍,来总结东方终端余热回收项目成果。为此,本书对透平烟气余热回收的关键环节进行了全面深入的总结,主要包括燃气透平压缩机组及余热回收技术、余热资源利用方向、余热资源计算方法、余热锅炉换热技术、三通挡板门密封技术、烟道减阻技术、余热回收节能量计算方法、余热回收装置运行管理办法、余热回收技术推广运用等。每个部分对理论依据、关键因素以及技术创新等进行介绍,以供同类型项目参考借鉴,助力中海石油(中国)有限公司湛江分公司节能减排工作。本书可供从事油气田开发生产管理及电站运行管理的研究和设计人员、施工人员、工程技术人员、运行和维修管理人员使用,也可供相关专业院校师生参考。

作者:叶冠群 主编

出版日期:2018年1月

书号:978-7-122-30957-0

开本:B5 710×1000 1/16

装帧:精

版次:1版1次

页数:206页

透平压缩机余热回收技术在海上生产设施的运用和推广常见问题

-

节能工作渗透在生产生活的方方面面,其中工业余热利用就是节能工作中非常重要的一部分。我国工业余热资源丰富,但余热回收利用效率低下,其中尤以中、低温烟气余热利用节能潜力巨大。节能是继煤炭、天然气及石油、水...

-

你是问冷水机组做余热回收还是空调机组做余热回收,空调机组做余热回收的话在大风量系统中节能效果比较显著,冷水机组余热回收听说过,但没有见过,是不是水环热泵……

-

随着国民经济的飞跃发展,压缩机灾 工业上应用极为广泛。压缩机因其用途广泛而被称为“通用机械”。根据压缩气体的使用性质不同的特点可分下列几种: 1、 压缩空气作为动力: 共驱动各种风动机械,风动工具排气...

第1章燃气透平压缩机组及余热回收技术简介001

1.1燃气透平机组基本原理和结构003

1.1.1燃气透平机组基本原理003

1.1.2燃气透平机组基本结构011

1.1.3燃气透平发电机简介020

1.1.4透平压缩机简介030

1.2燃气透平余热利用现状034

1.2.1透平发电机烟气余热利用035

1.2.2透平压缩机烟气余热利用037

1.3余热锅炉选型045

1.3.1按汽水循环方式分类045

1.3.2按有无外加燃烧设备分类046

1.3.3按布置方式分类046

1.3.4按压力种类分类047

1.4透平烟气余热回收关键技术概述047

第2章透平压缩机烟气余热回收技术研究049

2.1透平压缩机烟气余热回收技术现状051

2.2透平压缩机烟气余热回收技术研究内容051

2.2.1掌握余热资源精确计算的能力051

2.2.2长距离余热回收装置烟道减阻技术研究055

2.2.3开齿型翅片换热管流动温度场分布研究056

2.2.4透平余热回收节能量计算方法研究057

2.2.5余热锅炉效率计算方法研究061

第3章东方终端余热回收项目069

3.1东方终端简介071

3.2东方终端燃气透平及蒸汽系统现状072

3.2.1东方终端透平压缩机主要技术参数072

3.2.2东方终端蒸汽系统现有主要设备性能参数073

3.2.3东方终端蒸汽需求及燃气耗量074

3.3东方终端余热回收改造方案及工艺075

3.3.1增加余热蒸汽锅炉方案076

3.3.2设备布置079

3.3.3设备制造和安装082

3.3.4设备检测和验收087

3.3.5系统调试和运行089

3.4东方终端余热回收项目创新技术090

3.4.1余热锅炉换热技术090

3.4.2三通挡板门密封技术094

3.4.3余热回收装置减阻技术102

3.4.4项目实施效果124

第4章透平机组余热回收装置运行管理127

4.1影响透平机组余热回收装置运行的关键因素129

4.2余热锅炉操作程序129

4.2.1点炉前的检查工作129

4.2.2启炉步骤129

4.2.3停炉131

4.2.4锅炉排污133

4.2.5锅炉取样133

4.3三通挡板门操作程序134

4.3.1检查工作134

4.3.2启动步骤134

4.4常见故障及处理措施137

4.4.1系统调节阀故障137

4.4.2余热锅炉故障137

4.4.3三通挡板门故障138

第5章透平烟气余热回收技术运用及推广139

5.1涠洲12-1PUQB透平机组余热回收141

5.1.1涠洲12-1PUQB平台简介141

5.1.2涠洲12-1PUQB平台热负荷141

5.1.3项目背景143

5.1.4项目改造内容143

5.1.5项目效果分析145

5.1.6结论147

5.2余热电站技术运用147

5.2.1涠洲终端西门子Typhoon透平发电机组148

5.2.2涠洲终端余热发电项目161

5.3东方终端UGT6000型透平机组进气冷却提高机组效率178

5.3.1实施透平进气冷却的意义178

5.3.2UGT6000型透平机组前端冷却对机组出力的影响180

5.3.3分析透平机组进气温度与出力的关系183

5.3.4东方终端UGT6000型透平机组进气冷却方案184

5.4Solar C40燃气轮机进气冷却与Typhoon燃气轮机进气冷却可行性分析196

5.4.1Solar C40燃气轮机进气冷却对机组出力的影响196

5.4.2Solar C40前端冷却效果分析计算198

5.4.3Typhoon燃气轮机进气冷却对机组出力的影响199

5.4.4Typhoon前端冷却效果分析计算200

5.4.5两种透平发电机的必要性分析201

5.4.6总结201

附录203

参考文献206

第1章燃气透平压缩机组及余热回收技术简介001

1.1燃气透平机组基本原理和结构003

1.1.1燃气透平机组基本原理003

1.1.2燃气透平机组基本结构011

1.1.3燃气透平发电机简介020

1.1.4透平压缩机简介030

1.2燃气透平余热利用现状034

1.2.1透平发电机烟气余热利用035

1.2.2透平压缩机烟气余热利用037

1.3余热锅炉选型045

1.3.1按汽水循环方式分类045

1.3.2按有无外加燃烧设备分类046

1.3.3按布置方式分类046

1.3.4按压力种类分类047

1.4透平烟气余热回收关键技术概述047

第2章透平压缩机烟气余热回收技术研究049

2.1透平压缩机烟气余热回收技术现状051

2.2透平压缩机烟气余热回收技术研究内容051

2.2.1掌握余热资源精确计算的能力051

2.2.2长距离余热回收装置烟道减阻技术研究055

2.2.3开齿型翅片换热管流动温度场分布研究056

2.2.4透平余热回收节能量计算方法研究057

2.2.5余热锅炉效率计算方法研究061

第3章东方终端余热回收项目069

3.1东方终端简介071

3.2东方终端燃气透平及蒸汽系统现状072

3.2.1东方终端透平压缩机主要技术参数072

3.2.2东方终端蒸汽系统现有主要设备性能参数073

3.2.3东方终端蒸汽需求及燃气耗量074

3.3东方终端余热回收改造方案及工艺075

3.3.1增加余热蒸汽锅炉方案076

3.3.2设备布置079

3.3.3设备制造和安装082

3.3.4设备检测和验收087

3.3.5系统调试和运行089

3.4东方终端余热回收项目创新技术090

3.4.1余热锅炉换热技术090

3.4.2三通挡板门密封技术094

3.4.3余热回收装置减阻技术102

3.4.4项目实施效果124

第4章透平机组余热回收装置运行管理127

4.1影响透平机组余热回收装置运行的关键因素129

4.2余热锅炉操作程序129

4.2.1点炉前的检查工作129

4.2.2启炉步骤129

4.2.3停炉131

4.2.4锅炉排污133

4.2.5锅炉取样133

4.3三通挡板门操作程序134

4.3.1检查工作134

4.3.2启动步骤134

4.4常见故障及处理措施137

4.4.1系统调节阀故障137

4.4.2余热锅炉故障137

4.4.3三通挡板门故障138

第5章透平烟气余热回收技术运用及推广139

5.1涠洲12-1PUQB透平机组余热回收141

5.1.1涠洲12-1PUQB平台简介141

5.1.2涠洲12-1PUQB平台热负荷141

5.1.3项目背景143

5.1.4项目改造内容143

5.1.5项目效果分析145

5.1.6结论147

5.2余热电站技术运用147

5.2.1涠洲终端西门子Typhoon透平发电机组148

5.2.2涠洲终端余热发电项目161

5.3东方终端UGT6000型透平机组进气冷却提高机组效率178

5.3.1实施透平进气冷却的意义178

5.3.2UGT6000型透平机组前端冷却对机组出力的影响180

5.3.3分析透平机组进气温度与出力的关系183

5.3.4东方终端UGT6000型透平机组进气冷却方案184

5.4Solar C40燃气轮机进气冷却与Typhoon燃气轮机进气冷却可行性分析196

5.4.1Solar C40燃气轮机进气冷却对机组出力的影响196

5.4.2Solar C40前端冷却效果分析计算198

5.4.3Typhoon燃气轮机进气冷却对机组出力的影响199

5.4.4Typhoon前端冷却效果分析计算200

5.4.5两种透平发电机的必要性分析201

5.4.6总结201

附录203

参考文献206

透平压缩机余热回收技术在海上生产设施的运用和推广文献

透平压缩机组安装

透平压缩机组安装

施工方案范本 透平压缩机组安装施工方案 第 1 页 共 7 页 1编制说明 1.1 本范本主要适用于以工业蒸气透平为驱动机所组成的透平压缩机组,对于以电机为 驱动机所组成的机组可参照本范本编制。 1.2 本方案以说明机组施工程序、各主要工序的施工方法和操作要领为主要内容进行编 制,故本方案只列出与说明安装程序及施工方法等相关部分的技术数据。各工序的操作 细则及详细的技术数据等通过现场技术交底、质检卡、安装指导图等形式出现。 1.3 安装施工人员应在熟悉施工方案、图纸、质检卡,了解所承担的安装项目、各项技 术要求的前提下方可进行施工。 2 编制依据 1) 机组总体技术说明书 2) 各单机技术说明书 3) 随机图纸 4) 设备出厂检验证明书 5) 化工机器安装工程施工及验收规范通用规定 HGJ203-83 6) 《电力建设施工及验收技术规范》DL5011-92 3

制氢装置中温余热回收技术改造

制氢装置中温余热回收技术改造

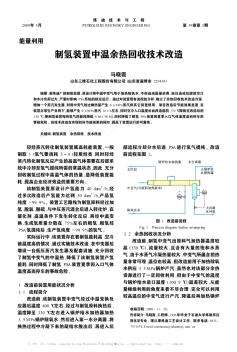

某炼油厂的制氢装置,原设计将中温中变气用于加热除氧水,不但造成能量浪费,而且造成后部的空冷和水冷负荷过大,严重时影响PSA系统的稳定运行。通过对装置现有流程的分析,确立了余热回收技术改造方案:增加一个蒸汽发生器,利用中变气的过剩热量产生0.6 MPa蒸汽供其它装置使用。项目改造后节能效果显著,在装置正常生产负荷下,能够产生0.6 MPa蒸汽10 t/h左右,同时空冷入口温度也由改造前的170℃降低至改造后的130℃,使制氢装置每吨氢气的能耗降低6 963.90 M J,同时降低了制氢PSA装置因夏季入口气体温度高而停车的事故危险。该技术改造在实现较好节能效果的同时,提高了装置运行的可靠性。

本书以涠洲终端燃-蒸联合循环电站项目为主线,主要介绍了燃气轮机余热利用现状,涠洲终端透平发电机余热回收技术可行性分析、改造方案、项目调试方案以及主要设备维护保养方案等内容。本书内容丰富,通俗易懂,紧密结合实际,可借鉴性强,对透平发电机余热回收改造、调试和管理具有较强的参考价值。

本书可供从事油气田开发、生产管理及电站运行管理的研究和设计人员、施工人员、工程技术人员、运行和维修管理人员使用,也可供相关专业院校师生参考。

水密隔舱运用推广

"水密隔舱"是中国古代造船工艺的一项重大发明,它用水密隔板把船舱分成互不相通的舱室,这就使船舱成为水密舱室。

水密隔舱首先在内河船舶上使用。宋代以后,水密隔舱在海船上也得到应用。宋代水密隔舱工艺又比唐代进了一步,隔舱板由在船底板、两舷肋骨及甲板下的横梁予以环围,并增加了隔舱板厚度。这样既增加了船体强度,又有利于水密性。

郑和船队的所有海船均采用水密隔舱 结构,它的优点是:

一可提高船体抗沉性,保证航海安全。由于船舶之间采用水密隔板隔开,在远航时即使有一二个舱室因碰撞或触礁而破损进水,海水不会流入其它舱室。要是进水的船舱过多,还可通过抛弃货舱中的货物减轻载重,使船舶保持一定浮力,不致沉没。

二是增强船体构造强度。水密隔舱结构是用水密隔板与船体板紧密连接,四周密封,这能起到加固船体作用,增强船体横向强度。还由于水密隔板横向支撑船舷,增强船体抗御侧向水压能力。所以,郑和船队才能在推山倒岳的洪涛巨浪面前,"悠然顺适,倏忽千里,云驶星疾。"

三可提高装卸效率。由于采用水密隔舱结构,使船上划分出许多舱室、舱区,这更便于货物装卸和保管。

此外,海船上采用水密隔板取代加设肋骨工艺,简化了造船工艺,缩短了造船周期。随着郑和船队的七次远航,郑和宝船上的水密隔舱结构传入海外各国,并流传到欧洲,逐渐被世界各地的造船家所吸取。如今,水密隔舱结构已成为现代船舶中一种重要船体结构形式。

国内BIM技术的应用却一直没有得到普遍应用,综合分析并站在各参见方的角度来探讨一下BIM在运用和推广中存在哪些障碍。

虽然我国建筑业产值规模巨大,但产业集中度不高,信息化水平落后,建筑业生产效率低的不足依然明显,尽管我国建筑企业一直在提倡集约化、精细化,但缺乏信息化技术的支持,上述的情况很难改善。而BIM技术的出现让建筑企业的精细化管理提供了可能。

随着信息技术的发展,特别是互联网技术的发展和大容量、高性能计算机硬件的开发使用,使建设规模大、建设周期长、参与方多的建设项目的信息技术化成为可能。BIM的本质是通过建立一个数字模型来整合建筑全生命周期内的所有信息,包含设计、建造、运维管理等各个环节。

基于优化设计、碰撞检查、施工方案优化、4D施工模拟、施工质量与进度监控、协同作业管理、快速算量、可视化管理等明显优势,利用BIM技术可以增强设计与施工之间的沟通,实现从概念设计到施工过程的高效运作,方便甲方全方位地了解工程进度及质量状况,实现实时精细化管理。

尽管BIM技术在很多国家已经形成了较为成熟的标准或制度,发展如火如荼,然而国内BIM技术的应用却一直没有得到普遍应用,仅限于形体复杂的建筑,且只是局部使用并只充当辅助设计或指导施工的角色。现在我们综合分析并站在各参见方的角度来探讨一下BIM在运用和推广中存在哪些障碍。

国产软件体系不健全

尽管BIM技术不是指具体某个软件,但判断的一个重要标准是是否使用了以BIM技术为理念的专业软件。欧美建筑业已经普遍使用AutodeskRevit系列、BenetlyBuilding系列、ArchiCAD等数量达上千种专业软件,这些都属BIM技术的核心建模软件。BIM核心建模软件(英文叫BIMAuthoringSoftware)是BIM赖以产生和发展的前提,其他衍生的二次开发软件均是在BIM核心建模软件的基础上进行的不同层度上的信息交换,为项目不同参与方利用BIM提高各自的工作质量和效率服务。

相比于国外齐全和成熟的BIM技术软件,我国这类专业软件开发目前尚处初级阶段,在上表列出的13类BIM相关软件中,目前在BIM核心建模软件这个领域,除了在算量软件方面如广联达具备一定基础优势外,在设计软件核心技术方面——BIM核心建模软件开发较为缺失。国内自主开发的仅有广联达等少量的几款软件,处于空白状态的软件达8种之多,在功能等方面不能满足相关各方面的需求。开发一款软件不是一朝一夕能够完成的事情,表中的格局在未来2-3年甚至更长时间不会有大的变化。国产软件的缺失,造成很多专业技术和应用操作的不方便,使BIM技术在国内的应用受到了一定的限制。

BIM标准缺失

中国BIM市场没有形成统一的规范标准,对于BIM的理解也各有不同。BIM涉及到的标准非常多,因此成为BIM技术应用首要面临的难题,从一开始的规划设计到最后的运营管理,每个环节都有不同的交付标准,需要统一各环节的交换和交付标准,是确保BIM广泛应用的关键。欧美等地区都有统一的BIM标准,所以相关企业能够跟着按着国家标准有序进行下去。与国外相比,我国现有的建筑行业体制不统一,缺乏较完善的BIM应用标准。

单纯地把国外BIM的软件做成中文界面很容易,但如果要实现与本土化建筑行业的无缝对接,那么制定自己的标准很有必要。目前,中国建筑科学研究院下属的建研科技股份有限公司以及中国建筑标准设计研究院正在共同推广BIM技术在中国的标准化应用,这一标准的征集与制定,涉及到众多的参与单位,各单位需要共同协调解决与制定,标准的出台也尚需一段时间。

高等院校推广教育不够

与国外高等院校积极将BIM技术引入课程体系、并进行一系列的课程改革和研究相比,目前国内绝大多数高校开设的建筑和工程类专业课程尚未将BIM技术理念纳入课程体系,在深入介绍BIM技术核心理念和相关技术方面还不够,只有建筑类专业对Revit-Architecture软件的使用较为普遍。

各阶段需重复建模

建筑信息模型,首先要有模型,在施工阶段的模型的建立方式有两种。一是从设计的三维模型直接导进施工阶段相关软件,实现设计阶段BIM模型的有效利用,勿需重新建模。但是由于设计阶段的BIM软件与施工阶段的BIM软件和对数据信息要求是不尽相同的,需要数据接口的对接才能实现,现阶段国内的软件还无法完全实现。二是在施工阶段利用设计院提供的二维图纸重新建模,重复建模劳动强度大,需要大量的人力、时间和成本投入,这也是目前施工阶段应用BIM的现实情况。运营维护阶段同样需要重复建模,设计及施工阶段的模型均不能很好的用于后期的运营维护。

BIM本身的技术缺陷

由于BIM对硬件要求之高,因此硬件设施成本作为项目一项重要的成本不得不被反复核算加以考虑,因此高设备要求导致的高成本的投入也成为阻碍BIM快速普及的因素之一。

来自业主的不利因素

业主的需求是推动BIM在建设行业发展的主要动力之一。像上海中心、中国尊这样的体量庞大、结构复杂的项目,高端业主才会有意识的去采用BIM技术来减少项目管理中的成本,但对于很多企业来说,他们对BIM技术缺乏认识,对BIM在工程中应用的优势认识不够,管理层也是偏向于管理而非侧重于技术,对于采用新技术有着本能的抗拒,不愿意投入成本去做自己不了解的事,也不知道应该如何推进。对于业主来说需要一段过程来让他们来了解BIM在施工管理中的优点。

来自设计方的不利因素

目前国内有大型设计院正在使用或尝试使用BIM技术进行协同设计,但大多数中小设计院使用BIM仍然相对较少,且目前还是多应用在一些大型公建、重点项目上,因为这些项目常常在形体、结构、材料等方面不同于常规,利用常规手段难以解决,必须运用BIM技术方可实现。设计院运用BIM进行设计,面临以下多重困境:

分工协调问题。BIM应用不仅带来技术风险,还需要建立设计工作新流程。根据目前国内设计院普遍的分专业各自设计的现状,设计单位对于同一工种之间的协作设计基本都可以实现,但在不同工种之间进行协调存在一定难度,设计师应用BIM软件不可避免地会在一段时间内影响到个人及部门利益,并且一般情况下设计师无法获得相关的利益补偿。因此,在没有切实的技术保障和配套管理机制的情况下,强制在单位或部门推广BIM是不太现实的。

设计周期问题。应用BIM技术,要在电脑里将全生命周期进行集成,将后续施工、管理等环节的问题都提前暴露和解决,因而要考虑的因素远超传统设计过程,设计时间及工作量都将成倍增长,但是目前我国普遍存在着项目设计周期短、工期紧张的情况,且BIM软件在初期应用过程中,不可避免地会存在技术障碍,这有可能导致无法按期完成设计任务。

资金投入问题。设计单位使用BIM技术需加大设施费投入来购买应用BIM系统的硬件和相应软件,一个普通项目,软件购买需近15万元,加之类似软件对电脑硬件要求非常高,项目大的工程文件如果不使用服务器级别的高性能计算机根本无法正常运行,此外对办公的储存空间、网络等都需进行调整。

人才培养问题。需要培养具有BIM理念和技术的设计人员,尽管主流BIM软件一再强调其易学易用性,实际上相对2D设计而言,BIM软件培训难度还是比较大的,对于一部分设计人员来说熟练掌握BIM技术有一定难度。另外,复杂模型的创建甚至要求建筑师具备良好的数学功底及一定的编程能力,或有相关CAD程序工程师的配合,这无形中也提高了应用难度。

建筑师和工程师设计理念的转变不容易从2D设计到3D设计,从相对独立的设计到协同设计,实现BIM技术要求设计师们完成两个转变。设计人员的思维定势在短时间里改变确非易事。且一个项目至少需要配备各专业人员共12人的团队,需要花费大量的时间和金钱去进行前期团队的培训。

BIM技术支持不到位。BIM软件供应商不可能对客户提供长期而充分的技术支持。通常情况下,最有效的技术支持是在良好的成规模的应用环境中客户之间的相互学习,在愈来愈强调分工协作的今天,BIM技术中心将成为必不可少的保障部门。但是目前除了一些大的设计院建立有自己的BIM技术中心,很多小设计院根本无此条件,也就无法确保本单位及BIM技术人员获得有效的技术支持。

软件兼容问题。现有目前国内常用的结构计算软件与国外的BIM软件之间尚存在局部兼容问题,难以顺利对接;另外由于涉及到建筑、结构、水、电、暖等众多专业,设计时是采用不同的软件进行建模,但是在进行碰撞检测时,如何将各专业的不同软件建立的庞大模型整合到一起,电脑硬件配置也无法满足要求,目前常用的方法是两两专业间按相同楼层进行选择性的导入合并模型,再进行碰撞检测,工作量非常巨大,而且从目前管理体制、组织方式来看,壁垒重重,协调难度大。

来自施工单位的困难

企业领导的认知问题。由于在施工企业进行BIM相关的工作,同样需要投入大量的人力和物力,包括科技研发投入(硬件+软件),资金投入,企业还需设立专门的BIM应用机构、对人员进行培训,这些都必须首先获得企业主要领导支持。要通过各种渠道让领导知道引用BIM技术能够降低企业成本,提高企业利润,提高公司领导的认知度以获得企业主要领导支持,但是目前由于BIM在施工中的实际应用效果不理想,BIM带来的利益可预见性模糊,仅停留在机电安装专业的管线碰撞检测上面,确实是降低了后期返工的成本,但是这些效果仅仅使部分大型的施工企业的领导看到了BIM的优点,这其中还不乏有些领导不能真正理解BIM的含义和优势,仅仅是因为盲目跟风和“赔本赚吆喝”的对外宣传。企业最高管理不能因为BIM而BIM,而是要出于企业自身的精细化管理、提升效益的需要而实施BIM。

另外工程结算量差是施工企业获得额外收入的来源之一,很多施工企业都在想,如果用BIM把所有事情都搞清楚以后,企业还能否通过结算的工程量量差挣钱,企业的领导是否还会考虑使用BIM进行工程量结算。

软件本身的应用问题。对于BIM在施工单位的应用,作为土建的最基本的钢筋翻样下料功能,BIM软件能否简单、快速、准确的实现钢筋建模并用于真实的现场下料和绑扎,目前市场最常用的算量软件仅能用于钢筋预算,尚不能完美的解决现场施工难题,还是得通过人工费时费力的进行钢筋抽样。

另外BIM建模需要大量的构建族库,目前软件提供的族库尚不全面,某些设备和构件需要在过程中不断摸索,作为施工单位来讲,处于摸索实施BIM阶段,前期需要花费大量的时间来建立自己的模型,并在过程中持续补充完善族库。

实施BIM一般以项目部为依托,对硬件要求和软件有很高的要求,项目部也需要配置高性能计算机并购买专业正版软件,对于小型项目来说,需要一定的成本投入。

人才培养问题。实施BIM需要组建企业自己的BIM团队,能够服务用于企业的项目,为项目带来效益和利润。但是由于企业都是刚开始实施,企业面临的人才大量短缺的现象,需要挑选一定项目经验的工程师,并对BIM有较强的学习能力和学习欲望,来进行较长时间的专业系统培训,并在以后实际的岗位工作中继续经摸索经验,由于有一定项目经验的工程师往往都已是项目的领导层,如果企业没有合理的激励机制和人才晋升机制,这些人员就算参加了相关培训也往往不会从事这个岗位,导致培训的人员流失及BIM团队无法有效、持续、稳定的运转。

是否有合适的项目问题。企业要想实施BIM,没有业主的支持也是无法完成的,这就需要选择业主也同样认可的项目作为试点来推动BIM实施。实施与否,主要看业主,施工企业并没有选择使用或不使用BIM的自由,只有选择主动使用还是被动使用BIM的自由。

缺少统筹管理和协同问题

BIM理念贯穿项目全寿命周期,对项目的建筑及后期运营管理综合集成有重大意义,但实际的设计阶段、施工阶段、运维管理各阶段缺乏有效管理集成,信息不流畅,未实现建筑业信息化的横向打通。通过对目前国际和行业影响力并应用于国内市场的多款不同功能软件的分析,发现BIM软件之间有一定的交互性,但是在实际应用中两者并未相互沟通,在项目运营阶段BIM技术并未得到充分应用,使得运营阶段在建设项目的全生命周期出于孤岛状态,BIM技术的实现问题并非仅仅是技术问题,而更多的是统筹管理问题。

BIM应用过程中缺少协同设计、尤其在国内项目运作中,项目不同阶段、不同专业及参与方信息缺少统筹管理,BIM相关软件涉及不同专业,而项目协同设计与否,对能够充分实现BIM的价值至关重要。

破解上述障碍的思路

BIM对于工程建设业有着革命性的作用,但作为新生事物,产业环境还不尽成熟,在目前还是有着不少的困境需解决。要想在国内大力推行BIM技术,首先必须制定符合国情的BIM应用标准,由政府主导逐渐努力创造使用BIM应用的良好大环境,大力宣传使用BIM技术带来的优势,站在各方的角度来解决问题,打消他们的顾虑,明确各参与方的所有权利与责任。

按照谁使用BIM、谁从BIM获益最多、谁应该为BIM买单的原则,整个社会达成共识,使用BIM以后,业主获益最大,因此业主应该出钱请设计和施工企业使用BIM;而设计和施工企业使用BIM需要多付出劳动,除了本身企业由于使用了BIM技术受益外,业主还应该给予相应的补偿。

在高校的教学计划中加入BIM课程,同时大力鼓励社会办理BIM培训机构,进行BIM技术人员的培训,只有BIM使用人数增加了,BIM整体使用水平才有可能得到提高。

国内BIM应用起步相对较晚,涉及不同应用方,不同专业、不同阶段的应用,绝非一个或一类软件可以解决的,BIM的发展离不开软件的支持,我国在BIM专业多个专业领域均没有自己的软件,必须加速研发自己的BIM软件。同时在使用过程中做好各阶段信息的沟通和传递,杜绝出现信息孤岛现象,使BIM能够贯穿于整个项目全生命周期,理应以营运为导向实现建设项目价值最大化,最大限度符合全寿命周期管理理念,提升我国建设行业生成力水平。

我国建筑市场庞大,参与主体和参与潜量巨大,相信在各方的积极努力下,BIM技术必将为我国建筑业的科技进步;发挥重大作用。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 布朗克空压机

- 扎努西压缩机

- 什么是直联空压机

- 循环压缩机

- 压缩机盘车装置

- 一品白

- 匙形小檗

- MANNZUG3S

- 西昌天喜园艺

- 水环真空泵和水环压缩机试验方法

- 压缩机实际容积流量

- 棉花柳

- 压缩机理论容积流量

- 泵和压缩机的使用与维护

- 固定式压缩机

- 卧式压缩机

- 基于压电堆驱动器的喷嘴挡板式气体控制阀

- 磷铵技术改造五大磷肥工程的建议

- 以大豆油多元醇制备的硬质聚氨酯泡沫塑料的性能

- 逆变TIG焊机接触引弧电路的设计(引弧电路)

- 应用模糊数学理论对公路工程建设项目方案的综合评价

- 可替代现有隔热保温材料的新型材料

- 以贯穿项目为核心载体的建筑工程技术专业素材库建设

- 多逆变器太阳能光伏并网发电系统的组群控制方法

- 影响萘高效减水剂与普通硅酸盐水泥适应性的关键因素

- 在全县非煤矿山和危化企业安全生产工作会议上的讲话

- 中国工程造价咨询业的发展趋势

- 支持并行工程和智能CAPP的制造资源建模技术

- 中共重庆市委重庆市人民政府关于建设平安重庆的决定

- 智能建筑工程报警与电视监控系统前端设备的安装施工

- 在“建筑节能与居住舒适”专题技术交流会议上的讲话

- 以MSP430FW427为核心的远程数字水表设计