铁角蕨科

铁角蕨科基本信息

| 中文名 | 铁角蕨科 | 拉丁学名 | Aspleniaceae Newman |

|---|---|---|---|

| 界 | 植物界 | 亚 界 | 绿色植物亚界 |

| 总 门 | 轮藻总门 | 门 | 蕨类植物门 |

| 亚 门 | 木贼亚门(维管植物亚门) | 纲 | 蕨纲 |

| 亚 纲 | 薄囊蕨亚纲 | 目 | 真蕨目 |

| 亚 目 | 铁角蕨亚目 | 科 | 铁角蕨科 |

| 分布区域 | 广布于世界各地,主产热带 | 拼 音 | tiě jiǎo jué kē |

| 中文学名 | Aspleniaceae Newman (1840) | ||

铁角蕨属 Asplenium L.

细辛蕨属 Boniniella Hayata

过山蕨属 Camptosorus Link

药蕨属 Ceterach Willd.

苍山蕨属 Ceterachopsis (J. Sm.) Ching

巢蕨属 Neottopteris J. Sm.

对开蕨属 Phyllitis Hill

水鳖蕨属 Sinephropteris Mickel

铁角蕨科造价信息

多为中型或小型的石生或附生(少有土生)草本植物,有时为攀援。根状茎横走、卧生或直立,被具透明粗筛孔的褐色或深棕色的披针形小鳞片,无毛,有网状中柱。

叶远生、近生或簇生,草质、革质或近肉质,光滑或有时疏被不规则的星芒状薄质小鳞片,有柄,基部不以关节着生;叶柄草质,常为栗色并有光泽,或为淡绿色或青灰色,上面有纵沟,基部有维管束两条,横切面呈卵圆形或椭圆肾形,左右两侧排成八字形,向上结合成X字形,在羽状叶上的各回羽轴上面有1条纵沟,两侧往往有相连的狭翅,各纵沟彼此不互通;叶形变异极大,单一(披针形、心脏形或圆形)、深羽裂或经常为一至三回羽状细裂,偶为四回羽状,复叶的分枝式为上先出,末回小羽片或裂片往往为斜方形或不等边四边形 (trapeziform),基部不对称,边缘为全缘,或有钝锯齿或为撕裂。叶脉分离,上先出,一至多回二歧分枝,小脉不达叶边,有时向叶边多少结合,在细裂叶的种类,每一末回裂片仅有1条单脉。孢子囊群多为线形,有时近椭圆形,沿小脉上侧着生,罕有生于相近脉的下侧,通常有囊群盖(在药蕨属Ceterach Willd.近退化);囊群盖厚膜质或薄纸质,全缘,以一侧着生于叶脉,通常开向主脉(中脉),或有时相向对开,在细裂叶的种类中,每一末回裂片只有1条叶脉及孢子囊群,囊群盖通常开向上侧叶边;孢子囊为水龙骨型,环带垂直,间断,约由20个增厚细胞组成。

孢子两侧对称,椭圆形或肾形,单裂缝,周壁具褶皱,褶皱连接形成网状或不形成网状,表面具小刺或光滑,但常因不同的分类群而变化很大,外壁表面光滑。染色体x=12, (36)[细辛蕨属Boniniella (x=19) 除外]。

多为中型或小型的石生或附生(少有土生)草本植物,有时为攀援。

铁角蕨科常见问题

-

一般都是几毛钱,质量好些的一块多。

-

你好,以下给您参考: 1、梗海棠树苗铁脚海棠小苗 贴梗海棠苗 铁角海棠大苗 盆栽苗。价钱约 ...

-

一根一般6米,单价不知道多少钱,一吨目前价格2700元,可以用软件算一下一根多重,在算出一个多少钱

铁角蕨科植物不仅具有优化环境、维持森林生态系统平衡的作用,还在医药、食品、工业等方面具有广泛的用途。如:华南铁角蕨(Asplenium austrochinenseChing)性平、味甘、微苦,具有利湿化浊、止血作用,主治白浊,前列腺炎,肾炎,刀伤出血。毛轴铁角蕨(Aspleniumcrinicaule Hance)性平,味苦,具有清热解毒、透疹作用,主治麻疹不透,无名肿痛。2100433B

铁角蕨科为蕨类植物中最自然的1个分类群,也是最大类群之一。由于孢子囊群的若干相似性,过去它一直包括蹄盖蕨属 Athyrium。近年来的研究表明二者代表着不同的起源,即蹄盖蕨似乎与鳞毛蕨Dryopteris关系最为密切,而铁角蕨则可能起源于骨碎补型 (davalloid) 的祖先。二者在形态结构上也有很大的区别,如鳞片形态、叶柄上部的维管结构和羽状复叶种类的羽轴性状等方面均不相同。在生态习性方面,铁角蕨属多为石生或附生的植物,而蹄盖蕨属及其相近的属则为土生植物,从不为附生。细胞学的研究也证实了二者的染色体基数是不相同的。

在蕨类植物中,铁角蕨科的染色体基数是十分稳定的,几乎没有发现背离其常数的证据,可是在这个科的中心属—铁角蕨属却显现出众多的多倍体,还有广泛的种间杂交和属间杂交,这和这个类群的略显呆板的染色体形成了鲜明的对比。这个类群有丰富的代表种,却未见活着的近亲族,它是处于进化活跃状态的高度进化的一个科,属的界线仍然处于分化的过程之中,它的慷慨的杂交亲和性特别适合于生物系统学的研究途径。

约有10属,700余种,广布于世界各地,主产热带。其中铁角蕨属 Asplenium L. 为种类最多、形体变化最大的1个属,为本科的中心属(其少数种类产于北半球寒温带),其他各属的种类很少或只有一二种,分布区较为局限或呈现洲际间断分布。许多属和种生于干旱生境和石灰岩石缝中。中国现有8属,131种,分布全国各地,以南部和西南部为其分布中心。

铁角蕨AspleniumtrichomanesL.

植株高10-30厘米。根状茎短而直立,粗约2毫米,密被鳞片;鳞片线状披针形,长3-4毫米,基部宽约0.5毫米,厚膜质,黑色,有光泽,略带虹色,全缘。叶多数,密集簇生;叶柄长2-8厘米,粗约1毫米,栗褐色,有光泽,基部密被与根状茎上同样的鳞片,向上光滑,上面有1条阔纵沟,两边有棕色的膜质全缘狭翅,下面圆形,质脆,通常叶片脱落而柄宿存;叶片长线形,长10-25厘米,中部宽9-16毫米,长渐尖头,基部略变狭,一回羽状;羽片约20-30对,基部的对生,向上对生或互生,平展,近无柄,中部羽片同大,长3.5-6 (-9) 毫米,中部宽2-4 (-5) 毫米,椭圆形或卵形,圆头,有钝齿牙,基部为近对称或不对称的圆楔形,上侧较大,偶或有小耳状突起,全缘,两侧边缘有小圆齿;中部各对羽片相距4-8毫米,彼此疏离,下部羽片向下逐渐远离并缩小,形状多种,卵形、圆形、扇形、三角形或耳形。叶脉羽状,纤细,两面均不明显,小脉极斜向上,二叉,偶有单一,羽片基部上侧一脉常为二回二叉,不达叶边。叶纸质,干后草绿色、棕绿色或棕色;叶轴栗褐色,有光泽,光滑,上面有平阔纵沟,两侧有棕色的膜质全缘狭翅,下面圆形。孢子囊群阔线形,长1-3.5毫米,黄棕色,极斜向上,通常生于上侧小脉,每羽片有4-8枚,位于主脉与叶边之间,不达叶边;囊群盖阔线形,灰白色,后变棕色,膜质,全缘,开向主脉,宿存。染色体2n=144。

铁角蕨科文献

江苏铁角蕨的系统位置和多倍体起源

江苏铁角蕨的系统位置和多倍体起源

运用分子系统发育分析的方法研究了江苏铁角蕨(Asplenium kiangsuense)的系统位置及其与庐山铁角蕨(A.gulingense)的关系,并探讨了该类群可能的多倍体起源方式。结果显示:江苏铁角蕨与庐山铁角蕨可能为同源四倍体,是组成倒挂铁角蕨复合体(A.normale complex)的成员之一;二者在形态特征与基因序列方面均表现一致,接受英文版中国植物志的处理,即把庐山铁角蕨处理为江苏铁角蕨的异名。

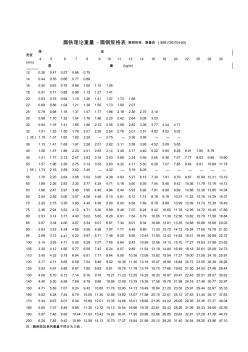

扁铁角铁槽钢理论重量表 (2)

扁铁角铁槽钢理论重量表 (2)

扁铁理论重量 -扁钢规格表 扁钢规格、重量表 [冶标 (GB)704-65] 宽度 (mm) 厚 度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 重 量 (kg/m) 12 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75 14 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88 16 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.15 1.26 18 0.57 0.71 0.85 0.99 1.13 1.27 1.41 20 0.63 0.79 0.94 1.10 1.26 1.41 1.57 1.73 1.88 22 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07 25 0.79 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.

基础知识

观叶 蕨类植物

卤蕨科

铁线蕨科

观音座莲科

铁角蕨科

乌毛蕨科

桫椤科

骨碎补科

肾蕨科

蚌壳蕨科

槲蕨科

鳞毛蕨科

水蕨科

鹿角蕨科2100433B

卤蕨科Acrostichaceae 铁线蕨科Adiantaceae 车前蕨科Antrophyaceae 叉蕨科Aspidiaceae 铁角蕨科Aspleniaceae 蹄盖蕨科Athyriaceae 乌毛蕨科Blechnaceae 实蕨科Bolbitidaceae 燕尾蕨科Cheiropleuriaceae 桫椤科Cyatheaceae 骨碎补科(2) Davalliaceae 姬蕨科Dennstaedtiaceae 蚌壳蕨科Dicksoniaceae 双扇蕨科Dipteridaceae 槲蕨科Drynariaceae 鳞毛蕨科Dryopteridaceae | 舌蕨科Elaphoglossaceae 里白科Gleicheniaceae 禾叶蕨科Grammitidaceae 雨蕨科Gymnogrammitidaceae 裸子蕨科Hemionitidaceae 膜蕨科Hymenophyllaceae 肿足蕨科Hypodematiaceae 陵齿蕨科Lindsaeaceae 藤蕨科Lomariopsidaceae 剑蕨科Loxogrammaceae 海金沙科Lygodiaceae 稀子蕨科Monachosoraceae 肾蕨科Nephrolepidaceae 条蕨科OLEANDRACEAE 球子蕨科Onocleaceae | 紫萁科Osmundaceae 水蕨科Parkeriaceae (ceratopteridaceae) 球盖蕨科Peranemaceae 瘤足蕨科Plagiogyriaceae 鹿角蕨科Platyceriaceae 睫毛蕨科Pleurosoriopsidaceae 水龙骨科Polypodiaceae 凤尾蕨科Pteridaceae 蕨科Pteridiaceae 莎草蕨科Schizaeaceae 中国蕨科Sinopteridaceae 光叶藤蕨科Stenochlaenaceae 金星蕨科Thelypteridaceae 书带蕨科Vittariaceae 岩蕨科Woodsiaceae |

卤蕨科Acrostichaceae 铁线蕨科Adiantaceae 车前蕨科Antrophyaceae 叉蕨科Aspidiaceae 铁角蕨科Aspleniaceae 蹄盖蕨科Athyriaceae 乌毛蕨科Blechnaceae 实蕨科Bolbitidaceae 燕尾蕨科Cheiropleuriaceae 桫椤科Cyatheaceae 骨碎补科(2) Davalliaceae 姬蕨科Dennstaedtiaceae 蚌壳蕨科Dicksoniaceae 双扇蕨科Dipteridaceae 槲蕨科Drynariaceae 鳞毛蕨科Dryopteridaceae | 舌蕨科Elaphoglossaceae 里白科Gleicheniaceae 禾叶蕨科Grammitidaceae 雨蕨科Gymnogrammitidaceae 裸子蕨科Hemionitidaceae 膜蕨科Hymenophyllaceae 肿足蕨科Hypodematiaceae 陵齿蕨科Lindsaeaceae 藤蕨科Lomariopsidaceae 剑蕨科Loxogrammaceae 海金沙科Lygodiaceae 稀子蕨科Monachosoraceae 肾蕨科Nephrolepidaceae 条蕨科OLEANDRACEAE 蓧蕨科OLEANDRACEAE2 球子蕨科Onocleaceae | 紫萁科Osmundaceae 水蕨科Parkeriaceae (ceratopteridaceae) 球盖蕨科Peranemaceae 瘤足蕨科Plagiogyriaceae 鹿角蕨科Platyceriaceae 睫毛蕨科Pleurosoriopsidaceae 水龙骨科Polypodiaceae 凤尾蕨科Pteridaceae 蕨科Pteridiaceae 莎草蕨科Schizaeaceae 中国蕨科Sinopteridaceae 光叶藤蕨科Stenochlaenaceae 金星蕨科Thelypteridaceae 书带蕨科Vittariaceae 岩蕨科Woodsiaceae |

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 铁路“十一五”发展战略研究

- 铁路“十三五”发展规划

- 铁路“十三五”发展规划研究

- 铁路上线作业安全防护

- 铁路上线作业安全防护(第2版)

- 铁路与城市轨道交通工程丛书:铁路隧道

- 铁路与城市轨道工务

- 铁路与轨道交通构件年会

- 铁路专业技术人员管理暂行规定

- 铁路专业技术人员继续教育培训大纲

- 铁路专用线与国铁接轨审批办法

- 铁路专用线与国铁接轨审批实施细则

- 铁路专用线及专用铁路的现状与发展趋势

- 铁路专用线维修费审计

- 铁路专用计量器具新产品技术认证管理办法

- 铁路专用计量器具计量规程规范编写规则

- 中国电科院电力安全工作规程专项培训

- 中国电科闪烁及激光晶体项目在龙岩稀土工业园区开工

- 医院核磁共振机房及产三科病区装饰工程施工组织设计

- 工程本科给排水专业英语教学改革

- 基于MCGS工业实时监控系统开发(本科毕业论文)

- 交科院承担高速公路凝冰项目可行性报告通过评审

- 基于市场需求应用型本科财务管理专业课程体系构建

- 基于数控技术课程机械类应用型本科人才培养模式

- 基于顾客心智房地产企业战略管理创新以万科为例

- 土木工程学院本科生毕业设计论文规范

- 万科金域国际建筑灯光设计灯具规范书

- 湖南二建二级建造师市政公用实务科模拟真题

- 社会需求为导向构建机械类应用型本科人才培养方案

- 中国电科41所光纤熔接机操作方法AV6471AG

- 廊坊市博科工程项目管理有限公司工程造价咨询业务近三年

- 中联重科混凝土机械全国巡展杭州站活动圆满成功