隧道底板

隧道底板基本信息

| 中文名 | 隧道底板 | 外文名 | tunnel floor |

|---|---|---|---|

| 所属学科 | 公路交通科学技术 | 公布时间 | 1996年 |

《公路交通科技名词》第一版。 2100433B

隧道底板造价信息

1996年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。

隧道底板常见问题

-

通常指不施做仰拱的地段,直接清底以后浇注混凝土形成路面的那部分混凝土。(在规范上,底板混凝土和仰拱混凝土、仰拱填充混凝土是区分开的)。为改善上部支护结构受力条件而设置在隧道底部的反向拱形结构,是隧道结...

-

是的地下隧道墙体算量是要扣减底板厚度。地下隧道土建部分定额没有规定。

-

一般在轨道铺设完之后施工。 一、明挖法 通常在地面条件允许的情况下,地铁区间隧道宜采用明挖法,但对社会环境影响很大。明挖法是指挖开地面,由上向下开挖土石方至设计标高后,自基底由下向上顺作施工,完成...

隧道底板文献

隧道底板现场施工技术经验交底

隧道底板现场施工技术经验交底

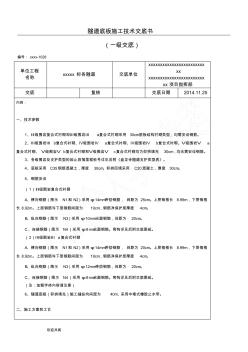

欢迎共阅 隧道底板施工技术交底书 (一级交底) 编号: xxxx-1028 单位工程 名称 xxxxx 标各隧道 交底单位 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 项目指挥部 交底 复核 交底日期 2014.11.25 内容: 一、技术参数 1、Ⅱ级围岩复合式衬砌和Ⅲ级围岩Ⅲ a复合式衬砌采用 30cm底板结构衬砌类型,均需安设钢筋。 2、Ⅲ级围岩Ⅲ b复合式衬砌、Ⅳ级围岩Ⅳ a复合式衬砌、Ⅳ级围岩Ⅳ b复合式衬砌、Ⅴ级围岩Ⅴ a 复合式衬砌、 Ⅴ级围岩Ⅴ b复合式衬砌和Ⅴ级围岩Ⅴ c复合式衬砌均为仰拱填充 30cm,均无需安设钢筋。 3、各级围岩及支护类型的起止段落里程桩号详见后附《盘龙寺隧道支护类型表》。 4、底板采用 C35钢筋混凝土,厚度 30cm。仰拱回填采用 C20混凝土,厚度 30cm。 5、钢筋安设

地铁盾构施工对临近隧道底板沉降影响分析

地铁盾构施工对临近隧道底板沉降影响分析

随着城市地下交通现代化建设的进程,多条地下铁路在地下立交的情况已越来越多。盾构施工难免会引起已建隧道底板的沉降变化。本文结合一实例,介绍了施工期间的沉降观测方法,对可能引起底板变形的原因进行了分析,对指导类似盾构施工起了实际的指导意义。

底板: (di ban) bottom slab

在钢筋混凝土桥中,其要保证足够尺寸装配所需抗拉钢筋。在预应力钢筋混凝土桥梁中,其需足够大承压面积来符合运营阶段的受压要求。

底板,液压术语,是与管道的连接口集中在其一面,控制阀用密封件安装在它上面,进行配管的辅助板。

在采、掘工作面附近存在有应力集中区和免压区。由于受到集中应力引起的剪应力作用以及在免压区中受到由集中应力衍生的水平应力和剪应力的共同作用,在开采煤层底板中也会形成一定深度的裂隙带,即底板裂隙带。在该裂隙带中,岩层富含裂隙且应力低于原岩应力,裂隙呈张开状态,岩层已基本上丧失了隔水性能,成为导水层。若底板裂隙带直接与承压水的原始导升带沟通,则承压水也能迅速涌入采、掘工作空间,形成突水事故。

工作面底板裂隙带的深度与开采煤层的强度、厚度,煤层顶、底板岩层的力学特性、结构以及顶板管理方法,开采参数(如工作面长度、巷道宽度等等)等因素有关。底板岩层的岩性愈软,工作面前方的峰值集中应力愈高,承压含水层的水压愈高,免压区中作用于底板的压力愈低,则所形成的底板裂隙带深度也愈深。相似材料模拟实验的结果表明:底板裂隙带的分布状况大体上和底板中塑性滑移线的分布相吻合。

采动产生的岩层裂隙主要是由工作面前方的集中应力和免压区中的水平应力形成的。由开切眼至老顶初次来压期间,底板裂隙带的深度随着工作面的推进、开采范围的扩大而加深,并且在初次来压时达到最大值。初次来压后,随着工作面的推进,裂隙带的范围继续扩大而深度在初期较初次来压时有所减少,以后又逐渐增大,直到周期来压时又达到第二个峰值深度(该深度仍小于初次来压时底板破裂带的深度)。所以,一般可以用来压时的破裂最大深度作为底板破裂带的深度。

涌水量在短期内突然成倍剧增的现象称为突水。通常按突水时涌水的主要水源,将突水划分为断层、地表、底板、陷落柱和采空区积水等五类。我国为底板突水事故多发性的国家。据统计,底板突水事故约占我国各类突水事故总次数的1/4,并且这类突水往往造成重大的灾害性损失。

底板突水又常按其突水的峰值流量、动态表现形式等进行分类。按突水的峰值流量可将突水事故分为特大型、大型、中型和小型突水,其峰值流量分别为大于50m³/min,20-49m³/min,5-19m³/min和小于5m³/min。据统计,我国发生的突水淹井事故约有85%以上的事故源于大型和特大型突水事故。峰值流量的大小反映了水源的富水程度、水压高低和突水通道的畅通程度。一般,直接由奥灰或由奥灰补给的含水层所形成的底板突水具备有富水和水压高的特点,大多为大型或特大型突水。因此,底板突水对矿井安全生产的威胁很大,常需特殊加以重视。

按底板突水的地点可分为掘进巷道突水和采煤工作面突水两类。前者的突水地点发生在开掘于煤层中的准备巷道,后者则发生在采煤工作面附近且多系因受到采动影响而发生底板突水。统计资料表明:这两类突水方式的突水次数约各占一半左右。应当指出:这两类突水的机理有所差别,由于防止发生采煤工作面突水所需的隔水层厚度更大,并且这类突水事故大多为大型或特大型突水事故,它们对安全生产的威胁也更大。所以一般应特别重视防治采煤工作面底板突水。

按照底板突水的动态表现形式又可分为爆发型、缓冲型和滞后型三类。爆发型突水多直接发生于采掘工作地点附近,并且一旦发生突水,其突水量在瞬间即达到峰值流量,然后,突水量逐渐减少和趋于稳定。这种突水的来势很猛,水中常夹有岩块碎屑,有很强的冲击力,危害最大。缓冲型突水也多发生在采掘工作地点附近,其突水量则经历由小到大逐渐增长的过程,往往要在突水后数小时、数日甚至数月才增长到最大流量,所以其突水的来势较缓,冲击力也较弱。滞后型突水一般是在采掘工作面推进了相当距离以后才在巷道或采空区中发生突水,其滞后发生突水时间可长达数日、数月甚至数年,突水量的增长也可急可缓。突水动态表现形式的差别反映了隔水层破坏方式的不同。隔水岩层(岩柱)因其拉、剪应力超限而突然破坏时大多形成爆发型突水;而缓冲型突水则往往是隔水层因渗流速度超限而逐渐破坏了隔水能力所形成的,至于滞后型突水则又往往与矿压的叠加影响有着密切的联系。不同的动态表现形式反映了不同的突水原因,需分别针对问题所在,采用不同的防治措施 。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 隧道建筑测量学

- 隧道建设(中英文)

- 隧道开挖机

- 隧道式水分测定仪

- 隧道式洁净室

- 隧道式烘箱

- 隧道式通风干燥器

- 隧道径向注浆

- 隧道技术论文集

- 隧道报警装置

- 隧道拱圈

- 隧道拱顶下沉

- 隧道挖掘机

- 隧道挖装机

- 隧道损坏

- 隧道掌子面

- 有限元法在软土浅埋隧道施工过程的动态模拟中的应用

- 圆形隧道反向曲线隧道中心线两种偏移计算方法的比较

- 宜万铁路鲁竹坝2号隧道的主要工程问题及其处理措施

- 在长距离隧道施工中可更换螺旋机耐磨块的实用性

- 以隧道工程克服土石灾害-以谷关及青山分厂修复为例

- 应用于监测软基喷射混凝土衬砌隧道的监测仪器

- 圆形隧道施工对不同深度地层沉降影响的模型试验

- 应力释放率对超大断面小净距浅埋隧道的开挖影响

- 中国隧道建设市场分析及未来五年发展规划报告

- 宜万铁路八字岭隧道施工期岩溶突水灾害超前预报

- 公路桥梁和隧道工程设计安全风险评估指南

- 工艺工法道路工程隧道大管棚及导向墙施工技术交底

- 工程措施对控制大跨度海底隧道结构变形施工效果

- 公路隧道Ⅴ级围岩初支型钢支架受力分布及动态变化

- 公路隧道施工技术以辽南线太平岭隧道工程为例

- 关于意大利斯培面亚—帕尔马铁路隧道地质和施工问题