森林生态站工程项目建设标准

森林生态站工程项目建设标准基本信息

| 中文名 | 森林生态站工程项目建设标准 | 维 护 | 国家生态环境建设 |

|---|---|---|---|

| 规范和加强 | 森林生态站工程项目建设 | 提 升 | 森林生态站的观测研究水平 |

第七条 根据林业行业标准《森林生态系统定位研究站建设技术要求》(LY/T1626-2005)和《森林生态系统定位观测指标体系》(LY/T 1606-2003)的规定,应在充分利用现有设施设备基础上,确定森林生态站工程项目建设的构成。

第八条 森林生态站工程建设项目由观测设施、综合实验楼、辅助设施、仪器设备等部分组成,见表1。

表1 森林生态站工程项目建设构成

| 建设构成 |

建设内容 |

| 观测设施 |

集水区、水量平衡场、径流场、固定样地、综合观测塔、气象观测场、人工气候室等的建设 |

| 综合实验楼 |

功能用房和辅助用房建设 |

| 辅助设施 |

观测用车、道路、水暖电、通讯设施、宽带和网络等方面的建设 |

| 仪器设备 |

水文观测、土壤观测、气象观测、生物观测、通量观测以及数据管理等各种设备的购置 |

注:项目构成未包括土地征占用。

森林生态站工程项目建设标准造价信息

第十三条 观测设施包括测流堰、水量平衡场、坡面径流场、固定样地、综合观测塔、气象观测场、林内气象观测场、人工气候室等生态要素观测设施,观测设施构成见表2。

表2 森林生态站工程项目观测设施建设

| 设施 名称 |

地面气象观测场(处) |

林内气象观测场(处) |

测流堰(个) |

水量平衡场 (个) |

坡面径流场 (个) |

固定样地(个) |

综合观测塔(个) |

| 数量 |

1~2 |

2~5 |

2~5 |

1~2 |

2~20 |

5~30 |

1~3 |

第十四条地面气象观测场和林内气象观测场建设标准参考中华人民共和国气象行业标准《地面气象观测规范》进行。

第十五条 测流堰的建设参考中华人民共和国水利行业标准《水文基础设施建设及技术装备标准》(SL276-2002)进行。

第十六条 水量平衡场和坡面径流场的建设以各站区主要林型为建设数量依据,面积不应低于100m。

第十七条 测流堰所在森林集水区的建设面积不应低于10000m,且集水区应为自然闭合小区。

第十八条 固定样地建设以常规样地为主,地形条件允许的地方可以考虑大样地,常规样地面积不宜低于20m×20m,大样地面积不宜低于5ha。

第十九条综合观测塔为开敞式,建设高度不应低于林冠层的1.5~2倍,一般情况下不应低于20m。塔底面积以1 m×1 m为宜,不应超过4 m。综合观测塔应配备避雷设施,防雷标准应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)的有关规定。

第九条 森林生态站选址应依据林业行业标准《森林生态系统定位研究站建设技术要求》(LY/T1626-2005)及国家林业局《陆地生态系统定位研究网络中长期发展规划》(2008-2020年)中森林生态站建设与发展的要求,同时必须符合下列条件:

一、具科学性、代表性和典型性。

二、各种监测设施布设的可行性。

三、不受筑路、开垦等土地利用方式及放牧的影响或受人为因素影响较小的地方。

四、具备可靠的电源、水源和通信等外部协作条件。

第十条 森林生态站建设条件:

一、 森林生态站必须有主管部门下达的建立森林生态站的批文。

二、 森林生态站建设涉及多个单位的,必须有共建或合作协议。

三、 森林生态站建设必须要有长期的土地使用权。

四、 森林生态站项目建设要明确研究人员、观测人员和管理人员的数量与比例。

第十一条 综合实验楼的选址应充分利用现有水电、交通和通信等外部条件进行。

第十二条 森林生态站观测设施的布设,应符合下列条件:

一、 森林生态站观测设施的布设应依据林业行业标准《森林生态系统定位观测指标体系》(LY/T 1606-2003)。

二、 森林生态站观测设施的布设应按照统一规划,科学布局的原则,同时应充分考虑气候和区域等方面的差异性,突出区域特色。

三、森林生态站观测设施的布设数量应根据森林生态站区域内地带性森林类型(主要优势树种)的观测需求,以及地貌、坡度、坡向、岩性、土壤等确定。

森林生态站工程项目建设标准常见问题

-

工程项目建设形象进度:表明工程活动进度的主要指标之一,它用文字或结合数字,简明扼要地反映工程实际达到的形象部位,借以表明该工程的总进度。各种房屋、构筑物单位工程的形象进度,要根据它们的本身特点来表示。...

-

据《建筑工程施工许可管理办法》规定:建设工期不足一年的,到位资金原则上不少于工程合同价的50%,建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%.

-

安全局保密局,就在天籁中园对面,真会选这种好环境好位置

第二条 本标准是为项目决策和合理确定建设水平服务的全国统一标准;是编制、评估、审批森林生态站工程项目建议书、可行性研究报告的重要依据;也是审查森林生态站工程项目初步设计和对整个建设过程进行监督检查的尺度。

第三条 本标准适用于中华人民共和国范围内新建、改建和扩建的森林生态站建设。

第四条 本标准的制定必须遵守《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规和规章。

第五条 森林生态站工程项目建设除应符合本建设标准外,尚应符合国家其它有关标准规定的要求。

第六条 森林生态站建设应坚持科学、合理的原则,立足当前、兼顾长远、统一规划,统筹兼顾、功能齐全和可持续发展。

第二十条综合实验楼是森林生态站观测与研究人员从事实验与生活的场所,包括功能用房和辅助用房两部分,其建筑总面积应为600~1200m。

第二十一条 功能用房是指实验室、档案室、会议室、办公室等;辅助用房主要是指科研观测人员的单身宿舍、卫生间、厨房、餐厅等。

功能用房和辅助用房包含的各类用房建设面积按照表3的规定执行。

表3 森林生态站工程项目综合实验楼与观测用房建设

| 综合实验楼(m) |

|||||||||||

| 总面积 |

功能用房 |

辅助用房 |

|||||||||

| 合计 |

办公室 |

实验室 |

会议室 |

档案室 |

合计 |

单身 宿舍 |

厨房 |

餐厅 |

卫生间 |

其它 |

|

| 600~ 1200 |

370~ 690 |

200~ 290 |

50~ 200 |

80~ 100 |

40~ 100 |

230~ 510 |

100~ 200 |

20~ 60 |

30~ 100 |

30~ 50 |

50~ 100 |

第二十二条 综合实验楼抗震能力应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》(50223-2008)和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)的有关规定。

第二十三条 辅助设施包括观测用车、道路、供水、供电、暖气、通讯设施和网络等方面,见表4。

表4 森林生态站工程项目辅助设施建设

| 观测用车台(辆) |

主干道路 (m) |

水、电、暖气和通讯设施 |

标志牌、围墙等 |

网络建设 |

| 1~2 |

1000~2000 |

通讯线路、输电线路、变压器、输水管道、暖气管道、锅炉、水塔等 |

站区标志牌1~2个。每个观测设施标志牌至少1个。围墙200~500m。 |

宽带接入局域网 |

第二十四条 森林生态站供电系统的建设应充分利用电力部门的设施,确有困难的,应按电力部门的要求进行预算和建设(包括输电线路和变压器等)。森林生态站的供电应满足照明和仪器设备运行的需要,室内外照明应满足全天候作业的要求。

第二十五条 给排水系统包括输水管道、排水管道和水塔等建设。供水、暖气等建设应满足森林生态站人员全年观测研究的需要。

第二十六条 主干线道路是森林生态站与站区外道路连接的设施,其建设宜控制在2000m以内。

第二十七条 森林生态站的标志牌应醒目、统一,标志上应有森林生态站的名称和CFERN网络徽标。观测设施标志牌应详细注明观测设施的名称、功能、面积和建设时间等。

第二十八条 森林生态站的宽带应接入局域网。

第二十九条 观测车辆宜为越野车型。

第三十二条 专业技术人在森林生态站所有人员配置中所占比例不宜低于80%,其中研究人员应占60%以上,观测人员占20%。

第三十三条 森林生态站应具备的人员结构和数量要求,见表6。

表6 森林生态站人员配置(人)

| 管理人员 |

研究人员 |

观测人员 |

合 计 |

备 注 |

| 2~5人 |

5~30人 |

1~10人 |

8~45人 |

研究人员要有高级职称(含高级职称)5人以上,以博士学位为主 |

第三十条 仪器设备的选择应充分考虑精度、范围、自动观测和存储功能好的设备,应能满足《森林生态系统定位观测指标体系》(LY/T 1606 ─2003)规定的相应观测指标的观测,并要求应有较好的扩展性。

第三十一条 仪器设备包括实验仪器、设备、工具和辅助设备等,包括水文观测、土壤观测、气象观测、生物观测、通量观测以及数据管理等各种设备的购置,具体内容见表5。

表5 森林生态站工程项目仪器设备建设

| 类别 |

仪器设备 |

主要功能 |

建设数量(台、套) |

| 水文观测 |

植物液流测定系统(套) |

测定树干液流及树木蒸腾 |

3 |

| 水位、流速测定系统 |

测定流域出水口水位和流速 |

2 |

|

| 水文蒸渗测定系统 |

蒸渗仪系统是研究水分平衡、物质平衡、土壤溶质运移 |

1 |

|

| 多参数水质监测仪(套) |

用于多种有机物质和无机离子的方便测定 |

1 |

|

| 土壤观测 |

土壤水分测定系统(套) |

测定土壤的水分含量 |

1 |

| 露点水势仪 |

测定土壤露点水势 |

1 |

|

| 土壤氮循环监测系统 |

监测土壤中氮的循环过程 |

1 |

|

| 土壤-土壤导水率 |

测实验室非饱和导水率和野外饱和导水率 |

1 |

|

| 土壤水分特征曲线测定系统 |

用于实验室进行水分特征曲线及其滞后现象的研究,是研究土壤与水分之间物理关系 |

1 |

|

| 气象观测 |

气象观测仪器 (套) |

观测各种气象要素 |

1 |

| 自动气象站(套) |

自动采集和存储各种气象要素 |

2 |

|

| 梯度气象站 |

自动采集和存储气象梯度观测要素 |

1 |

|

| 生物观测 |

冠层分析仪(套) |

测定叶面积指数 |

1 |

| 年轮分析仪(套) |

对树木生长锥样芯或年轮盘片进行树木年轮与密度的测定 |

1 |

|

| 根系分析系统(套) |

用于非破坏性地动态追踪分析根系形态因子,能够将根系相关数据定量化 |

1 |

|

| 径向生长仪(套) |

用于测定树木的径向生长 |

10 |

|

| 超声波森林测高仪(套) |

用于野外进行高度、距离和水平距离的精确测量 |

2 |

|

| 便携式叶面积仪(台) |

用于测定树木叶片的面积 |

1 |

|

| Li-6400 光合测定系统(套) |

用以测量植物叶片的光合速率、 蒸腾速率、气孔导度等与植物光合相关的参数 |

1 |

|

| 通量观测 |

CO2水汽通量观测系统(套) |

用于森林冠层CO2水汽通量的测定 |

1 |

| CO2廓线系统(套) |

用于测定不同梯度的CO2浓度 |

1 |

|

| 大孔径闪烁仪(套) |

开展区域和景观水平森林生态系统碳水循环观测 |

1 |

|

| 土壤碳通量观测系统(套) |

用于土壤CO2的释放量的测量 |

1 |

|

| 其它观测 |

连续自动分析仪(套) |

用于水体、土壤、植物提取液及其它样品快速分析 |

1 |

| 原子吸收分光光度计(套) |

用于微量元素的分析 |

1 |

|

| 凯氏定氮仪(套) |

用于测定物质中的氮含量 |

1 |

|

| 差分式GPS(套) |

用于边界、面积等测定和定位 |

2 |

|

| 气相色谱仪 |

用于永久性气体和沸点低于400℃的气体、液体及气、液混合物分析 |

1 |

|

| 数据管理 |

数据传输设备 |

用于数据发射、接收和传输 |

2 |

| 数据处理和分析设备(笔记本、电脑等) |

用于数据采集、存储、处理和分析 |

4 |

|

| 辅助设备 |

水暖设备 |

- |

5 |

| 办公设备 |

- |

5 |

1 在执行本建设标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可下首先应这样做的:

正面词采用“宜”;

反面词采用“不宜”;

表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

森林生态站工程项目建设标准文献

工程项目建设标准1

工程项目建设标准1

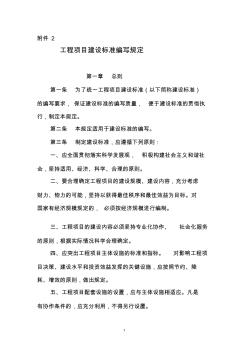

1 附件 2 工程项目建设标准编写规定 第一章 总则 第一条 为了统一工程项目建设标准(以下简称建设标准) 的编写要求, 保证建设标准的编写质量, 便于建设标准的贯彻执 行,制定本规定。 第二条 本规定适用于建设标准的编写。 第三条 制定建设标准,应遵循下列原则: 一、应全面贯彻落实科学发展观, 积极构建社会主义和谐社 会,坚持适用、经济、科学、合理的原则。 二、要合理确定工程项目的建设规模、建设内容,充分考虑 财力、物力的可能,坚持以获得最佳秩序和最佳效益为目标。对 国家有经济规模规定的, 必须按经济规模进行编制。 三、工程项目的建设内容必须坚持专业化协作、 社会化服务 的原则,根据实际情况科学合理确定。 四、应突出工程项目主体设施的标准和指标。 对影响工程项 目决策、建设水平和投资效益发挥的关键设施,应按照节约、降 耗、增效的原则,做出规定。 五、工程项目配套设施的设置,应与主体设施

国家林业局举办“森林防火工程项目建设标准宣贯培训班”

国家林业局举办“森林防火工程项目建设标准宣贯培训班”

2009年12月18日至12月19日,由国家林业局发展规划与资金管理司主办、国家林业局昆明勘察设计院协助国家林业局调查规划设计院承办的森林防火工程项目建设标准宣贯培训班,在云南省昆明市举行。各省、自治区、直辖市、计划单列市林业厅(局),内蒙古、吉林、龙江、大兴安岭森工(林业)集团公司、新疆生产建设兵团林业局负责防火工程建设项目的同志,

输油管道工程项目建设标准(建标114—2009)

输气管道工程项目建设标准(建标115—2009)

石油储备库工程项目建设标准(建标119—2009)

森林防火物资储备库工程项目建设标准(建标122—2009)

森林火情嘹望监测设施建设标准(建标123 —2009)

国内外开展林业生态效益评价情况介绍历史上各国各地居民无不竭力掠夺森林,榨取木材,而忽视森林的生态效益;或者虽然知道森林具有环境保护功能,还是为眼前的。

- 中文名称

- 森林生态效益

- 英文名称

- ecological benefit of forest

- 定 义

- 森林发挥生态功能而产生的效益。

- 应用学科

- 资源科技(一级学科),森林资源学(二级学科)

2021年4月30日,《森林生态系统长期定位观测研究站建设规范》发布。

2021年4月30日,《森林生态系统长期定位观测研究站建设规范》实施。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 森林生态系统景观

- 森林生态系统服务价值与补偿耦合研究

- 森林生态系统结构与功能模型

- 森林生态系统长期定位观测研究站建设规范

- 森林生态系统

- 森林生长视景仿真模型的研究

- 森林疗养基地建设技术导则

- 森林病虫综合治理工程项目建设标准

- 森林监测

- 森林碳循环

- 森林空间结构分析

- 森林管护员工作手册

- 森林管理学

- 森林类自然教育基地建设导则

- 森林结构

- 森林营造技术

- 亿阳信通中标环城高速公路晋江至石狮段机电工程项目

- 新型透水衬砌在南台子一级水电站尾水渠中的尝试

- 中国电动汽车充电站市场现状与投资分析报告

- 云南璟成工程项目管理有限公司-招投标数据分析报告

- 中国广核集团将全面建成我国西部首座核电站一期工程

- 正果水厂建设工程之护坡工程项目环评报告

- 引黄济临供水工程一级泵站圆形筒体支护结构计算分析

- 张峰水库供水发电洞洞内埋管及电站厂房明管制安施工

- 水利施工企业工程项目管理

- 中国水电联合体13亿美元总承包尼日利亚水电站项目

- 张家港市金港中心水利管理服务站_招标190924

- 中高职衔接道路桥梁工程技术专业教学标准探索与实践

- 影响工程项目管理中的质量因素与提高质量管理的对策

- 制定机械加工劳动定额切削用量时间标准若干问题

- 在公路工程建设项目可行性分析中经济评价的运用

- 中国水电集团承建的广西桥巩水电站3号机组投产发电