湿陷性

湿陷性基本信息

| 中文名 | 湿陷性 | 外文名 | collapsibility |

|---|---|---|---|

| 学 科 | 工程地质学 | 防范措施 | 各级湿陷性岩土地基上的乙类建筑 |

对于湿陷性岩土,应采取下列措施以免地基受到破坏。

1 各级湿陷性岩土地基上的乙类建筑,必须进行地基处理;Ⅰ级湿陷性岩土上的丙类建筑可不处理地基,但应采取结构措施和基本防水措施。当地基内的总湿陷量不大于5cm时,各类建筑均可按非湿陷性地基进行设计。

2 建筑物周围必须做散水,其横向坡度不得小于0.05m外檐应高于平整后的场地;散水宽度,当檐高在8m以下时,应为1~1.5m,檐高在8m以上时,每增高4m,可增宽25cm,但宽度一般不大于2.5m;散水与墙体接缝要严密,不得漏水。

3 建筑物周围6m内,场地平整后的坡度不得小于0.02;6m以外不得小于0.005。未采取排水措施或用路面排水时,整个场地纵向坡度不得小于0.005。;94n

4 自重湿陷性岩土,专场表面宜设置15~30cm厚的灰土垫层;散水应采用现浇混凝土,且应设置15~30cm厚的灰土垫层,垫层外缘应超出散水50cm。

5 施基槽内严禁进水。防洪沟、水池、淋灰池距建筑物基础外墙,Ⅰ级场地不得小于12m,Ⅱ级场地不得小于25m;搅拌站距基础不得小于10m,并做好防水措施;给水管道与墙的距离,Ⅰ级场地不宜小于7m,Ⅱ级场地不宜小于10m;Ⅰ级场地,取土坑距基槽不得小于12m,Ⅱ级场地不宜小于25m。

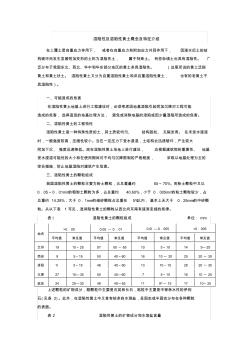

各类埋地管道、排水管道距建筑物的最小距离

乙类建筑 丙类建筑 丁类建筑.

Ⅰ级场地 5m 4m

Ⅱ级场地 6~7m 5m 5m

6 槽内挖出的土宜在槽边堆成土堤,距槽边距离不宜小于1m。2100433B

湿陷性造价信息

学科:工程地质学

词目:湿陷性

英文:collapsibility

湿陷性常见问题

-

只做20米以下的湿陷性试验即可,饱和自重也只取20米以下的自重,黄土规范18页已经明确的

-

自重湿陷性黄土地区合理桩长初探

-

地区资料针对大多数的地貌特征,对于个体的,建议还是做下试验稳当点。

湿陷性文献

湿陷性及湿陷性黄土概念及特征介绍

湿陷性及湿陷性黄土概念及特征介绍

湿陷性及湿陷性黄土概念及特征介绍 在上覆土层自重应力作用下, 或者在自重应力和附加应力共同作用下, 因浸水后土的结 构破坏而发生显著附加变形的土称为湿陷性土, 属于特殊土。 有些杂填土也具有湿陷性。 广 泛分布于我国东北、西北、华中和华东部分地区的黄土多具湿陷性。 (这里所说的黄土泛指 黄土和黄土状土。 湿陷性黄土又分为自重湿陷性黄土和非自重湿陷性黄土, 也有的老黄土不 具湿陷性)。 一、可能造成的危害 在湿陷性黄土地基上进行工程建设时,必须考虑因地基湿陷引起附加沉降对工程可能 造成的危害,选择适宜的地基处理方法, 避免或消除地基的湿陷或因少量湿陷所造成的危害。 二、湿陷性黄土的工程特性 湿陷性黄土是一种特殊性质的土,其土质较均匀、 结构疏松、 孔隙发育。 在未受水浸湿 时,一般强度较高,压缩性较小。当在一定压力下受水浸湿,土结构会迅速破坏,产生较大 附加下沉, 强度迅速降低。故在湿陷性黄

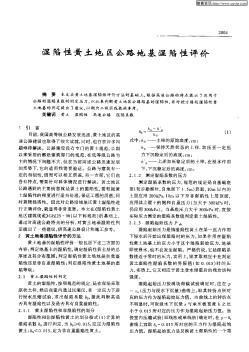

湿陷性黄土地区公路地基湿陷性评价

湿陷性黄土地区公路地基湿陷性评价

湿陷性黄土地区公路地基湿陷性评价——本文在黄土地基湿陷性评价方法的基础上,根据高速公路的特点提出了适用于公路的湿陷系数的测定压力,以此来判断黄土地区公路路基的湿陷性,并对挖方路段湿陷性黄土地基的判定提出了建议,以期为工程实践提供参考。

湿陷性土是指那些非饱和、结构不稳定的土,在一定压力作用下受水浸漫后,其结构迅速破坏,并产生显著的附加下沉。湿陷性土在我国北方分布广泛,除常见的湿陷性黄土外,在我国的干旱及半干旱地区,特别是在山前洪、坡积扇中常遇到湿陷性碎石土湿陷性砂土等。

应判定为湿陷性土。

湿陷性土包括湿陷性碎石土、湿陷性砂土、湿陷性黄土等等。2100433B

黄土湿陷性评价(evaluation of loess collapsibility)是指系统地确定黄土的湿陷性,划分黄土自重湿陷性和非自重湿陷性的类别,对湿陷性黄土的湿陷程度进行分级以及判定黄土湿陷性的起始压力等工作。

此外黄土的湿陷性评价还包括确定湿陷性黄土的分布范围、深度界限与厚度大小,区分湿陷性强烈程度及其在地层中的规律性等。 2100433B

湿陷性黄土是指在上覆土层自重应力作用下,或者在自重应力和附加应力共同作用下,因浸水后土的结构破坏而发生显著附加变形的土,属于特殊土。有些杂填土也具有湿陷性。

湿陷性黄土分布范围

广泛分布于我国东北、西北、华中和华东部分地区的黄土多具湿陷性。

湿陷性黄土分类

这里所说的黄土泛指黄土和黄土状土。湿陷性黄土又分为自重湿陷性黄土和非自重湿陷性黄土,也有的老黄土不具湿陷性。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 湿陷起始压力

- 湿陷起始应力

- 溆浦宏依劳务分包有限责任公司

- 源于中国的现代景观设计:材料与细部

- 源于中国的现代景观设计:空间营造

- 源于中国的现代景观设计

- 源于梦境始于无华中国城市建设研究院风景园林作品集

- 源动力水处理工程设备有限公司

- 源境建筑设计(厦门)有限公司

- 源森源装饰材料发展有限公司

- 源汇景观格局分析及其应用(出版社印刷销售版)

- 源流路径电气剖分理论及其在电网调度中的应用

- 源计划建筑设计(广州)有限公司

- 溜井加固

- 溜井掘进

- 溜井运输

- 在公路工程建设项目可行性分析中经济评价的运用

- 乙酰丙酮测定水性内墙涂料中甲醛含量的不确定度评定

- 昭待高速公路路面预防性养护工程施工总结-推荐下载

- 在划分多种专业性作业条件下工程施工组织优化理论…

- 招标控制价的重要性与合理确定招标控制价的策略

- 在2012年全市保障性安居工程现场推进会上的讲话

- 新型转轮除湿与双级热泵耦合空调系统及系统设计

- 永久性混凝土模板—快易收口网应用与施工技术

- 以应用性为核心的工业设计教学质量评价指标体系

- 支承在弹性边界上的双曲面单层索网玻璃幕墙试验

- 影响底框结构抗震性能多因素的相关性及判别方法

- 正确应用PKPM软件提高建筑结构设计的准确可靠性

- 政府性投资建设项目跟踪审计的必要性与重点内容

- 燃烧室高度加工中在线测量系统精确性的方法

- 有埋深无体积质量的黏性土地基极限承载力的直接求解

- 应用于某水电站工程坝坡地质缺陷处理的岩土锚固方法