熵定律计算公式

1.克劳修斯首次从宏观角度提出熵概念,其计算公式为:S=Q/T,(计算熵差时,式中应为△Q)

2.波尔兹曼又从微观角度提出熵概念,公式为:S=klnΩ,Ω是微观状态数,通常又把S当作描述混乱成度的量。

3.笔者针对Ω不易理解、使用不便的现状,研究认为Ω与理想气体体系的宏观参量成正比,即:Ω(T)=(T/εT)3/2,Ω(V)=V/εV,得到理想气体的体积熵为SV=klnΩv=klnV,温度熵为ST=klnΩT=(3/2)klnT ,计算任意过程的熵差公式为△S=(3/2)kln(T'/T) kln(V'/V),这微观与宏观关系式及分熵公式,具有易于理解、使用方便的特点,有利于教和学,可称为第三代熵公式。

上述三代熵公式,使用的物理量从形式上看具有"直观→抽象→直观"的特点,我们认为这不是概念游戏,是对熵概念认识的一次飞跃。

熵定律造价信息

在信息论中,熵被用来衡量一个随机变量出现的期望值。它代表了在被接收之前,信号传输过程中损失的信息量,又被称为信息熵。信息熵也称信源熵、平均自信息量。在1948年,克劳德·艾尔伍德·香农将热力学的熵,引入到信息论,因此它又被称为香农熵。

熵在生态学中是表示生物多样性的指标。

熵定律最高定律

熵定律是自然界的最高定律。在等势面上,熵增原理反映了非热能与热能之间的转换具有方向性,即非热能转变为热能效率可以为100%,而热能转变成非热能时效率则小于100%(转换效率与温差成正比),这种规律制约着自然界能源的演变方向,对人类生产、生活影响巨大;在重力场中,热流方向由体系的势焓(势能 焓)差决定,即热量自动地从高势焓区传导至低势焓区,当出现高势焓区低温和低势焓区高温时,热量自动地从低温区传导至高温区,且不需付出其他代价,即绝对熵减过程。

熵定律熵概念

熵概念源于卡诺热机循环效率的研究,是以热温商的形式而问世的,当计算某体系发生状态变化所引起的熵变总离不开两点,一是可逆过程;二是热量的得失,故总熵概念摆脱不了热温商这个原始外衣。当用状态数来认识熵的本质时,我们通过研究发现,理想气体体系的总微观状态数受宏观的体积、温度参数的控制,进而得到体系的总熵等于体积熵与温度熵之和(见有关文章),用分熵概念考察体系的熵变化,不必设计什么可逆路径,概念直观、计算方便(已被部分专家认可),因而有利于教和学。

熵定律熵流

熵流是普里戈津在研究热力学开放系统时首次提出的概念(普里戈津是比利时科学家,因对热力学理论有所发展,获得1977年诺贝尔化学奖),普氏的熵流概念是指系统与外界交换的物质流及能量流 。我们认为这个定义不太精辟,这应从熵的本质来认识它,不错物质流一定是熵的载体,而能量流则不一定,能量可分热能和非热能[如电能、机械能、光能(不是热辐射)],当某绝热系统与外界交换非热能(发生可逆变化)时,如通电导线(超导材料)经过绝热系统内,对体系内熵没有影响,准确地说能量流中只有热能流(含热辐射)能引入熵流(对非绝热系统)。对于实际情形,非热能作用于系统发生的多是不可逆过程,会有热效应产生,这时系统出现熵增加,这只能叫(有原因的)熵产生,而不能叫熵流的流入,因能量流不等于熵流,所以不论什么形式的非热能流都不能叫熵流,更不能笼统地把能量流称为熵流。

熵定律冰箱不能减熵

克劳修斯把熵增原理表述为:"热量不能自动地从低温物体传向高温物体”,这给人们一个错觉,外界做功使热量从低温物体传到高温物体,或者说使等温体变成不等温体,就意味着发生熵减。这种认识是偏面的,以绝热房间内放一工作的电冰箱为例,冰箱内温度变低,冰箱外的房间内温度变高,许多人把这外界做功而拉开温差的现象叫做熵减。这种看法是错误的,仅就室内的冰箱内外来说,如果考虑了电流的热效应,这个室内的总熵变化只增不减(不信可计算一下)。外界做功不能使绝热系统内的熵减少,不论是电能、机械能等非热能做功(通常不能避免热效应)都不能使绝热系统内的熵减少,所以说,我们认为熵增原理准确的表述应为:“在等势面上,绝热系统内的熵永不减少”。

熵定律地热来源

地下热能储量巨大,相当于全球煤炭储量的1.7亿倍。有人估算,以当今全世界耗能总量计算,即使全部使用地热能,4100万年后才能使地球内部的温度下降 1℃。地热的特点呈内高外低分布,我们认为(另有论文)它遵循"可压缩流体的静力学方程",即势焓(势能 焓)平衡规律,当地内势焓低于地表势焓时,重力具有云集地表低温热能向地心转移的机制,地热是永恒存在的能源。关于地热来源问题,人们尚无准确定论,主要有两种解释:

1.地球内部的放射性元素蜕变放热,即原子能;

2.地球在形成初期带来的热量。我们对上述解释的看法是,如果是第一种,有三种情况:

①地热温度呈外低内高按一定梯度的分布,那热源必在地心,这不就是原子弹吗?后果不堪设想;

②矿物分布通常遵循"物以类聚"的原则,那么地球内部的放射性元素分布(热源)就会与地热分布一致,显然这不合情理;

③地下温泉或岩浆(石头)应该裹挟着很强的放射性物质,实际上没有,所以说地热的主要来源不可能是放射性元素蜕变。如果是第二种,一是体积收缩挤压产生;二是本来是高温体,冷却至今形成热量梯度分布,这种可能性是有的。我们认为也有第三种可能,即地球形成时温度是均匀的而又不是十分高温的物质,从45亿年前至今,重力将地表低温区热能向地心转移,使热量形成梯度分布(中心约5000℃),逐步实现势焓平衡。

熵定律计算公式常见问题

-

答:手算公式=总长-保护层。

-

举例来说吧:两个一模一样的弹簧,弹性系数为k,并联伸长△x,每一个弹簧的拉力为k△x,两个就是2k△x串联伸长△x,每个弹簧只是伸长了½△x,所以拉力为½k△x若是弹性系数相同,长...

-

什么计算公式

熵定律一种解释

引力的“熵减”现象说法——热环论

科学家们通过长期对熵理论的研究,提出了“热环论”(又可称“热动论”),完成了恩格斯的遗愿。

热环论指出:可压缩流体的静力学方程,即势焓(势能 焓)平衡规律指出,在引力场中,相同质量的流质其拥有的势焓值均为同一常数,这就意味着当流质势能大时其焓值小(温度低),相反,当势能小时其焓值大(温度高),如果星体中心的势焓值比外围低时,引力将迫使外围低温区热量向中心高温区传导转移,以趋于势焓平衡。又根据热辐射定律可知,热辐射仅由温度决定,不受引力影响。上述两类因素是热循环的动力,即热量在引力的帮助下从低温3k传导至高温亿万k(太空中或星体内部都存在着温度梯度这个客观事实),再以辐射的方式逸散到太空中去,就这样循环往复以至无穷,这就"热环论"描述的现象。

以白矮星为例,白矮星内部无热源发光是因为星体引力能从太空云集低温热能。任何星体与太空间都存在着相反的热循环转移过程,即使是具有内部热源的星体也叠加着上述热循环过程(比如恒星的聚变热源)。

熵定律另一种解释

引力还是“熵增”现象——热寂说

这就是著名的“热寂说”...可以看出来,引力同样可以解释为“熵增”现象:质量的引力把原来的物质从低温加热到高温,这个加热的能量来自物质本身也就是质量的消耗(有可能来自原子核的质量减少,也可能来自电子能级的消耗等因素,下面有分析)。但宇宙的质量一开始怎么来的?至今还在假设当中,这也就是宇宙的诞生之谜。不过能推断出的就是:宇宙这些“天生”的质量其实就是“负熵”,宇宙一直都是在“负熵”变“正熵”的过程,即质量消耗而变为热能的过程,所以宇宙如果还有质量,就不会是我们所说的“死亡终结”,有质量就可以创造热能,从而获得非热能形式的能量。所以质量的引力把原来的物质从低温加热到高温,并不是违反热力学第二定律的:“自发性把热从低温物体转移到高温物体”,而是消耗了自身获得热能,由熵增而变高温的(这也就是我们所使用的所有能量的本源)。而把热能还原为质量,而不引起其他影响的,才是“绝对熵减”。

原子与原子之间的分隔是因为有电磁力(电磁力是虚光子传递产生的),远离原子核的电子能级高。以地球为例,地球内部物质被高度挤压,所以经过压缩,电子“被迫”降低能级,这就会释放出能量(电子向低能级跃迁,虚光子转变为光子释放出来),释放的能量又被周围的物质吸收,导致周围物质的电子能级升高,运动更剧烈,但运动空间被引力限制,所以形成一个“恶性循环”,也可以看成是一个平衡(用来抵御压缩,减缓体积缩小速度):释放能量,然后吸收,再释放...逐渐向外围的低温区域传递,代价就是体积会不断缩小紧密,最终达到一个“度”,产生新的质变。不过如果不是恒星这样因为引力巨大,已经快速的经过了一次量变与质变的转化的(由巨大引力实现的内部更高温,造成聚变,也就是触发了更深层的能量释放...),其他温和的小天体,比如地球,经历的这个过程是非常漫长的,这也就导致了来自外界的变数干扰会成为必然,所以仅仅只能理论上成立。2100433B

熵定律计算公式文献

钢板重量计算定律公式

钢板重量计算定律公式

-/ 钢板重量计算公式: 钢管重量(公斤) =0.00617 ×直径×直径×长度 方钢重量(公斤) =0.00785 ×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤) =0.0068 ×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤) =0.0065 ×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤) =0.00617 ×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤) =0.00785 ×(边宽 +边宽 -边厚)×边厚×长度 扁钢重量(公斤) =0.00785 ×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤) =0.02466 ×壁厚×(外径 -壁厚)×长度 钢板重量(公斤) =7.85 ×厚度×面积 园紫铜棒重量(公斤) =0.00698 ×直径×直径×长度 园黄铜棒重量(公斤) =0.00668 ×直径×直径×长度 园铝棒重量(公斤) =0.0022 ×直径×直径×长度 方紫铜棒重量(公斤) =0.0089 ×边宽×边宽×长

砼评定计算公式

砼评定计算公式

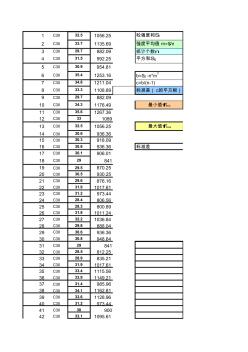

1 C30 32.5 1056.25 砼强度和Sf 2 C30 33.7 1135.69 强度平均值 m=Sf /n 3 C30 29.7 882.09 统计个数n 4 C30 31.5 992.25 平方和Sf2 5 C30 30.9 954.81 6 C30 35.4 1253.16 b=Sf2 -n*m 2 7 C30 34.8 1211.04 c=b/(n-1) 8 C30 33.3 1108.89 标准差( c的平方根) 9 C30 29.7 882.09 10 C30 34.3 1176.49 最小值fmin 11 C30 35.6 1267.36 12 C30 33 1089 13 C30 32.5 1056.25 最大值fmax 14 C30 30.6 936.36 15 C30 30.3 918.09 16 C30 30.6 936.36 标准差 17 C30 30.1

克劳修斯首次从宏观角度提出熵概念(S=Q/T),而后波尔兹曼又从微观角度提出熵概念(S=klnW),其两者是相通的,近代的普里戈金提出了耗散结构理论,将熵理论中引进了熵流的概念,阐述了系统内如果流出的熵流(dSe)大于熵产生(dSi)时,可以导致系统内熵减少,即dS=dSi dSe<0,这种情形应称为相对熵减。但是,若把系统内外一并考察仍然服从熵增原理。

熵增原理最经典的表述是:“绝热系统的熵永不减少”,近代人们又把这个表述推广为“在孤立系统内,任何变化不可能导致熵的减少”。熵增原理如同能量守恒定律一样,要求每时每刻都成立。关于系统现在有四种说法,分别叫孤立、封闭、开放和绝热系统,孤立系统是指那些与外界环境既没有物质也没有能量交换的系统,或者是系统内部以及与之有联系的外部两者总和,封闭系统是指那些与外界环境有能量交换,但没有物质交换的系统,开放系统是指与外界既有能量又有物质交换的系统,而绝热系统是指既没有粒子交换也没有热能交换,但有非热能如电能、机械能等的交换。

参见百科:热力学定律2100433B

我们知道,在科学中有三个基本定律,即质量守恒定律,能量守恒定律和电荷守恒定律。质量、能量守恒定律在微观领域又被推广为质、能相关定律。质量守恒定律,能量守恒定律和质能相关定律在数学上表示为等式。而熵增定律则是不等式 , 即在孤立系中 , 熵增总是大于或等于零 ( △ S ≥ 0) 。在这种等式与不等式的差别中,隐含着深刻的意义。

从系统三象性的基点来看,问题是这样的:任何系统状态 ( 点 ) 上物质性、能量性、信息性不可分离地共存着,但物质 ( 质量 ) 和能量是守恒的,而信息却 ( 信息是负熵 ) 不守恒。

在孤立的热力学系统中熵总是增加的。但是在这个结论是在不考虑到热力学系统内部有万有引力的情况下得到的经验规律。在大到星际尺度时由于万有引力的作用系统倾向于朝向聚合的有序状态而不再倾向于本来的均匀无序状态。在星际尺度下由于万有引力形成的结构:恒星能够向外输出负熵流。这便能解释为何在地球上会出现生物这种有序化的结构。地球上的生物是一个开放系统,通过从环境摄取低熵物质(有序高分子)向环境释放高熵物质(无序小分子)来维持自身处于低熵有序状态。而地球整体的负熵流来自于植物吸收太阳的光流(负熵流)产生低熵物质。

对于不考虑万有引力的热力学系统,由于熵总是增加的,因而过程就出现单一的时间之矢,从而是不可逆的,这就与牛顿力学的可逆时间产生矛盾,出现牛顿、爱因斯坦与普里戈金、哈肯的分裂。现代科学的普遍解释是熵增过程代表了系统的统计性质即巨量单元的长时间行为。在这个尺度上熵最大的构型是最为可能的状态。

质量守恒定律和能量守恒定律是自然界的普适定律,而熵增定律则适合于热力学孤立体系。任一质点或任一质点系都适合于质量守恒定律和能量守恒定律,但一个质点就谈不上熵增,非孤立体系的熵也不一定增加。

(1)概述

①热不可能自发地、不付代价地从低温物体传到高温物体(不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化,这是按照热传导的方向来表述的)。

②不可能从单一热源取热,把它全部变为功而不产生其他任何影响(这是从能量消耗的角度说的,它说明第二类永动机是不可能实现的)。来自物理学中一条最基本的定律--热力学第二定律。这条科学史上最令人伤心绝望的定律,冥冥中似乎早已规定了宇宙的命运。

(2)说明

①热力学第二定律是热力学的基本定律之一。它是关于在有限空间和时间内,一切和热运动有关的物理、化学过程具有不可逆性的经验总结。

上述(1)中①的讲法是克劳修斯(Clausius)在1850年提出的。②的讲法是开尔文于1851年提出的。这些表述都是等效的。

在①的讲法中,指出了在自然条件下热量只能从高温物体向低温物体转移,而不能由低温物体自动向高温物体转移,也就是说在自然条件下,这个转变过程是不可逆的。要使热传递方向倒转过来,只有靠消耗功来实现。

在②的讲法中指出,自然界中任何形式的能都会很容易地变成热,而反过来热却不能在不产生其他影响的条件下完全变成其他形式的能,从而说明了这种转变在自然条件下也是不可逆的。热机能连续不断地将热变为机械功,一定伴随有热量的损失。第二定律和第一定律不同,第一定律否定了创造能量和消灭能量的可能性,第二定律阐明了过程进行的方向性,否定了以特殊方式利用能量的可能性。 .

②人们曾设想制造一种能从单一热源取热,使之完全变为有用功而不产生其他影响的机器,这种空想出来的热机叫第二类永动机。它并不违反热力学第一定律,但却违反热力学第二定律。有人曾计算过,地球表面有10亿立方千米的海水,以海水作单一热源,若把海水的温度哪怕只降低O.25度,放出热量,将能变成一千万亿度的电能足够全世界使用一千年。但只用海洋做为单一热源的热机是违反上述第二种讲法的,因此要想制造出热效率为百分之百的热机是绝对不可能的。

③从分子运动论的观点看,作功是大量分子的有规则运动,而热运动则是大量分子的无规则运动。显然无规则运动要变为有规则运动的几率极小,而有规则的运动变成无规则运动的几率大。一个不受外界影响的孤立系统,其内部自发的过程总是由几率小的状态向几率大的状态进行,从此可见热是不可能自发地变成功的。

④热力学第二定律只能适用于由很大数目分子所构成的系统及有限范围内的宏观过程。而不适用于少量的微观体系,也不能把它推广到无限的宇宙。

3)详细

简而言之,第二定律认为热量从热的地方流到冷的地方,科学家宁愿没有发现它。对任何物理系统,这都是显而易见的特性,毫无神秘之处:开水变凉,冰淇淋化成糖水。要想把这些过程颠倒过来,就非得额外消耗能量不可。就最广泛的意义而言,第二定律认为宇宙的“熵”(无序程度)与日俱增。例如,机械手表的发条总是越来越松;你可以把它上紧,但这就需要消耗一点能量;这些能量来自于你吃掉的一块面包;做面包的麦子在生长的过程中需要吸收阳光的能量;太阳为了提供这些能量,需要消耗它的氢来进行核反应。总之宇宙中每个局部的熵减少,都须以其它地方的熵增加为代价。

在一个封闭的系统里,熵总是增大的,一直大到不能再大的程度。这时,系统内部达到一种完全均匀的热动平衡的状态,不会再发生任何变化,除非外界对系统提供新的能量。对宇宙来说,是不存在“外界”的,因此宇宙一旦到达热动平衡状态,就完全死亡。这种情景称为“热寂”。2100433B

熵增原理是一条与能量守恒有同等地位的物理学原理。

熵增原理是适合热力学孤立体系的,能量守恒定律是描述自然界普遍适用的定律。 熵增定律仅适合于孤立体系,这是问题的关键。实际上,绝对的联系和相对的孤立的综合,才是事物运动的本质。虽然从处理方法上讲,假定自然界存在孤立过程是可以的。但是从本质上讲,把某一事物从自然界中孤立出来是带有主观色彩的。当系统不再人为地被孤立的时候,它就不再是只有熵增,而是既有熵增,又有熵减了。于是可以看到能量守恒定律仍然有效。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 熵能创新材料(珠海)有限公司

- 燃料中间贮存子系统

- 燃料产品质量检测实用手册:燃气

- 燃料信息管理系统

- 燃料压力过低保护装置

- 燃料压力过低保护

- 燃料反馈控制系统

- 燃料喷射

- 燃料喷射长度

- 燃料安全系统

- 燃料成本

- 燃料比功率

- 燃料油蒸发损失试验

- 燃料流量调节器

- 燃料消耗率

- 燃料消耗

- 圆木材积计算公式(20201029141635)

- 关于抗隆起稳定计算公式和安全系数取值考证

- 基于CM和信息熵综合管廊施工安全风险耦合评价

- 基于熵技术价值工程在公路设计方案优选中应用

- 基于熵权灰色关联分析法矿山通风系统健康评价模型

- 基于熵权多层次模糊综合评价水利建设项目评价

- 基于熵权法与TOPSIS法房地产项目投资风险评价

- 基于熵权法集对分析模型在配电站项目后评价中应用

- 基于熵权模糊综合评价法在公路洪灾风险评价中应用

- 基于熵权模糊物元分析法在建筑项目标书评价中应用

- 基于熵权模糊综合评价模型开发区土地集约利用评价

- 基于最大熵原理与最优化方法隧道衬砌结构可靠度分析

- 基于熵权TOPSIS模型水上交通风险评价软件设计

- 基于信息熵中文图书招标采购多属性决策评价实证分析

- 基于熵权环境影响评价及在水电站建设方案优选应用

- 基于熵权法和VIKOR法公共工程项目风险评价