宋代城市形态和官署建筑制度研究图书目录

总序

序

第1章 引言

1.1 本书的研究对象

1.2 研究的意义及背景

1.3 研究的时空范围

1.4 文献综述

1.5 研究资料

1.6 研究视角

1.7 研究框架

上篇 城市与制度

第2章 两宋官署建筑的相关制度

2.1 两宋行政区划

2.2 两宋行政和职官制度演进

2.3 两宋职官和官署机构设置

2.4 两宋官署营建制度,

2.5 两宋官员生活

2.6 本章小结

第3章 两宋中央官署和中央官制

3.1 长时段考察:历代中央官制和中央官署之建筑形态

3.2 北宋都城和中央官署建筑建设

3.3 本章小结

第4章 两宋地方官署和子城制度

4.1 子城制度溯源

4.2 两宋地方城市之结构

4.3 地方治所的相关制度流变

4.4 本章小结

下篇 基址与格局

第5章 个案研究:临安府府治研究

5.1 五代吴越国治、北宋州治之营建和格局

5.2 南宋临安府治之营建和格局

第6章 个案研究:建康府府治研究

6.1 建康府建置及营建沿革

6.2 位置及规模

6.3 院落布局

6.4 南宋时期府治院落平面复原

6.5 单体建筑复原设计

第7章 两宋地方治所整体研究

7.1 分述:各府州治所营建及格局复原

7.2 两宋地方治所核心空间要素考略

7.3 两宋特有官署机构考略

7.4 第5、6、7章小结

第8章 结论

8.1 两宋地方官署的空间形态特征

8.2 两宋官署建筑的时代特征

附录 两宋地方城市历史资料汇编

参考文献

后记

宋代城市形态和官署建筑制度研究造价信息

袁琳,江苏人,1983年出生于广东。2001~2006年,清华大学建筑学院,攻读建筑学本科。2005~2012年,清华大学建筑学院建筑历史与理论专业,攻读博士学位。师从王贵祥教授,从事中国古代建筑史与城市史研究。2012年,进入北方工业大学建筑工程学院任教。

袁琳的这本《宋代城市形态和官署建筑制度研究》对宋代官署建筑进行了较为全面、系统的探讨,特别是对一些前人的研究总结进行了分析和批判,并在对现有实物、文献资料进行整理、分析的基础上提出了一些新的见解,弥补了这一研究领域的某些不足。她的研究中,对皇宫与中央官署的关系,对北宋皇宫的营建以及内部组成的推测,以及对两座重要宋代府衙的复原研究、基址规模的探讨,都是此前研究中未曾涉及或未能解决的问题。这本书在中国古代城市史领域,对于古代城市形态演进的方式,也都进行了一些较有深度和价值的探索。

宋代城市形态和官署建筑制度研究图书目录常见问题

-

第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...

-

第一篇 综合篇第一章 绿色建筑的理念与实践第二章 绿色建筑评价标识总体情况第三章 发挥“资源”优势,推进绿色建筑发展第四章 绿色建筑委员会国际合作情况第五章 上海世博会园区生态规划设计的研究与实践第六...

-

前言第一章 现代设计和现代设计教育现代设计的发展现代设计教育第二章 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动工业革命初期的设计发展状况英国“工艺美术”运动第三章 “新艺术”运动“新艺术”运动的背景法国的“新艺...

宋代城市形态和官署建筑制度研究图书目录文献

电厂图书目录

电厂图书目录

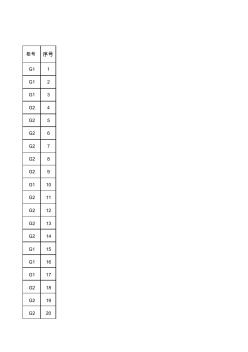

柜号 序号 G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下

工程常用图书目录

工程常用图书目录

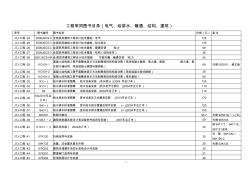

1 工程常用图书目录(电气、给排水、暖通、结构、建筑) 序号 图书编号 图书名称 价格(元) 备注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全国民用建筑工程设计技术措施-电气 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调 ?动力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全国民用建筑工程设计技术措施-结构(结构体系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇-暖通空调 ?动力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架 -剪力墙、框 支剪力墙结构、现浇混凝土楼面与屋面板) 69 代替 00G101

内容简介

吕海平、王鹤的《双重权力体系制约下的沈阳近代建筑制度研究(1861-1945年)》分别研究了中国人近代建筑制度及俄日移植式建筑制度在沈阳的影响,全面展现了沈阳近代建筑制度的完整面貌,揭示了城市规划和建筑设计近代格局形成的深层原因。研究填补了前人对俄日在我国东北地区建筑制度研究的空白,并将其与中国人在沈阳的近代建筑制度整合为拼贴式的沈阳建筑制度模式,阐明了沈阳近代城市和建筑发展的背景空间。通过研究得出结论:中国对西方建筑文化的选择性吸收是中国近代建筑管理、建筑教育和建筑文化既现代又传统的根本原因。 本书可供建筑理论与历史研究人员、有关专业师生等参考。 王鹤,男,辽宁沈阳人,1973年生,工学博士,现为沈阳建筑大学设计艺术学院副教授。2012年毕业于东南大学建筑学院城市规划与设计专业,师从董卫教授。主要研究方向为城市形态研究、城市与建筑遗产保护和风景园林规划。在国内外核心刊物上发表10余篇论文,出版专著、译著共3部。 吕海平,女,山东威海人,1970年生,工学博士,现为沈阳建筑大学建筑与规划学院教授。2012年毕业于东南大学建筑学院建筑历史与理论专业,师从朱光亚教授。主要研究方向为东北地方建筑史和建筑遗产保护。在国内外核心刊物上发表30余篇论文,出版专著、译著共5部。2100433B

点击

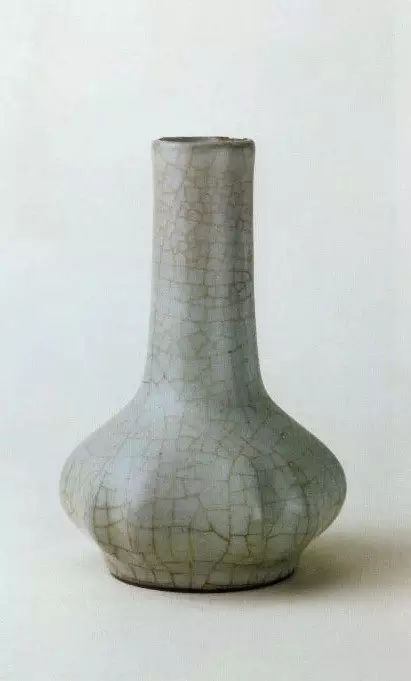

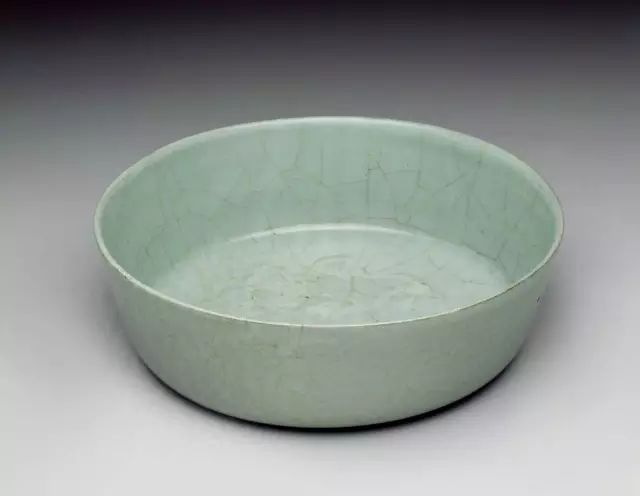

宋代的瓷器是历史上一个非常光辉的期间,现在已经发现的宋代的窑址遍及了中国的130个县,而所有的已发现的古代窑址分布于170个县。今天,小编就要来为我们来讲一下宋代青瓷系统、白瓷系统与黑瓷系统,并且为我们介绍一下宋代瓷器的相关知识

宋代青瓷图像

1、宋代北方窑系的瓷胎首要是以灰色的或许是浅灰色的居多,而釉色是丰富多样的;宋代南方窑系的瓷胎首要是以白色或许浅灰白色居多,釉色也是各不相同。

2、宋代的青瓷打破了白瓷独占的格式,与白瓷并肩齐驱,形成了“南青北白”的局势。

3、宋代瓷器的外型和前朝比较更为多样,并且民间瓷器都是非常大方,非常经用。

4、宋代瓷器经过交易,现已遍及了国际的多个旮旯,可以说国际上的瓷器都是仿宋的瓷器。

下面再来说说宋代青瓷系统、白瓷系统与黑瓷系统。

宋代白瓷图片 一、青瓷系统。青瓷系统分为汝窑、官窑、哥窑和龙泉窑、钧窑。汝窑的得名是因为它在汝州的境内,官窑是为皇家烧制御用瓷器的,哥窑和弟窑都在浙江的龙泉县,相信我们一定都很了解闻名的龙泉青瓷了,钧窑创造出来了铜红釉窑变技能。 二、白瓷系统。白瓷系统包含定窑和磁州窑。定窑坐落河北曲阳县灵山镇,定窑白瓷在宋代是大名鼎鼎的。磁州窑是宋代十分闻名的民间窑,它的白地黑花剔刻装饰是最具有特征的,常常被人所津津乐道。 三、黑瓷系统。黑瓷系统包含坐落福建建阳县水吉镇的建窑以及坐落江西吉安永和镇的吉州窑。

宋代黑瓷图片

【文章源自网络 版权归原作者所有】

温馨说明:我们敬重和感谢原创作者,凡未具作者姓名的文章,均因无法查获作者所致,敬请原作者见谅!如有涉及版权问题,敬请原作者或同行告知,我们将及时纠正删除。同类微信公众号转载本刊发布文章,敬请注明出处。谢谢合作!

那些虽为陶匠烧造,却供文人士大夫所用的官窑瓷炉那样,讲究的是细腻、单纯、高雅,它与唐三彩的艳丽迥然不同。

宋代审美延续着晚唐的内容与盛唐审美相比,表现出了另一种对美的追求。如果说盛唐审美表现出一种雄壮豪迈,气象万千,金戈铁马的强者景象,那么宋代则展现出审美中闲适淡雅,宁静飘逸,绵软细腻的柔弱姿态。

盛唐的整个审美就像朝气蓬勃,恣意汪洋的青春青年形象,而宋代就像一位历经沧桑,闲庭信步的中年成熟人士。“一生之中,少年才气发扬,遂为唐体,晚节思虑深沉,乃染宋调。”

“梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时。落花人独立,微雨燕双飞。”尽管没有唐诗的大气磅礴,却小而精巧,与日常生活也更为亲切贴近。

“词境”的创造,通过日常的,普通的,自然景象或事物的白描来表现,从而也就使被描绘的对象,事物更带有主观上浓厚细腻的情感色调。这才是两宋时期更为典型的审美音调。

与这种艺术形式发展相吻合的,在美学理论上突显出的就是对艺术风格、韵味的追求。晚唐司空图的《诗品》里讲“尽而不浮,远而不尽,然后可以言韵外之致耳”。就是要求去捕捉,表达和创造出那种可意会而不可言传,却动人心魄的情感、意趣和韵味。这不正是讲究“妙悟”和“镜花水月”的禅境诗意吗?

南宋严羽的《沧浪诗话》完全继承了这一美学趣味。其中“……羚羊挂角,无迹可求。故其妙处,透彻玲珑,不可凑泊。如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之像,言有尽而意无穷……”李泽厚把这种“妙悟”和“镜花水月”的禅境诗意审美特点归纳为一个字:淡。

司空图的《诗品》二十四品中主张雄浑的美,把它放在首列。但仍倾向于“清水出芙蓉”的美:“生气远出”,“妙造自然”。这已然是盛唐之后当时整个时代的文艺思潮的反映。到南宋的严羽虽也以屈原,陶渊明,李白,杜甫,为诗中的皇冠。但是自晚唐北宋以来历史的潮流使他更着重讲究韵味,更重视艺术创作中的含蓄,冲淡的韵味。

那些虽为陶匠烧造,却供文人士大夫所用的官窑瓷炉那样,讲究的是细腻、单纯、高雅,它与唐三彩的艳丽迥然不同。所有这些都体现出一个规律性的共同倾向,追求韵味和淡雅成了当时的审美风尚。

在中国的传统艺术中,一直对外表不做过多的雕琢,追求内在本质美,视为更高的艺术体现。苏轼用奔流的泉水来比喻诗文。他要求诗文的境界要“绚烂之极归于平淡”,即艺术作品(工艺作品)应该上升到表现思想情感的境界,而不能仅仅停留在表现“美”的境界,平淡并不是枯淡,中国向来把“玉”作为格调高雅的理想美。

玉的美,即是“绚烂之极归于平淡”的美。宋代青瓷特别是官窑的瓷器(北宋的汝窑,南宋的官窑)含而不露的美玉精神,更符合玉的美:内部有光彩,但是含蓄冲淡的光彩,这种光彩极致绚烂,又极致平淡。在南宋官窑中粉青螭耳弦纹炉那种淡雅的玉之感得到了高度的体现。

为了配合如脂如玉釉层,这尊瓷炉在造型上简练凝重,为了不使裂纹装饰产生过多的破碎感,造型上减少了大面积的装饰面(凸起的形上装饰过大,会减弱青瓷色彩的内涵和淡雅的玉制感)。所以器型上一切的人为附加多余装饰均被省略。而香炉上的螭耳与其说是装饰上的附件还不如说是为了增加造型横向的力度,而必须添加的必要组成部分。

器身上适当出现的横向起线,一方面阻挡厚釉产生的流淌,另一方面也减少了裂纹装饰过多而产生的破碎感。更将炉身按等比数分割成渐变状的三部分。从而加强器皿横向张力基调,提升视觉诱导,相反相成加强整体雄健的气势以及心理上的对比平衡作用。

不同于两晋香炉的那种幽玄的格调,始终让人有一种若即若离的距离感;也不同于三彩薰炉的雍容华贵,孤傲在上的不可攀登感。宋官窑的瓷炉始终像宋词那样,古典韵味,细腻淡雅,平易近人。这不正是词里“翠叶藏莺,朱帘隔燕,炉香静逐游丝转;一场愁梦酒醒时,斜阳却照深深院”心境吗?这不正是《诗品》追求的“味外之旨”“象外之象”“可望而不可置于眉睫之前”,那种难以捕捉,难以形容却动人心魄的意趣,心绪和韵味吗?(本文转自杭州网 作者贺博文)

(文章源自网络 版权属原作者)

温馨说明:我们敬重和感谢原创作者,凡未具作者姓名的文章,均因无法查获作者所致,敬请原作者谅解!如有涉及版权问题,敬请原作者或同行告知,我们将及时纠正删除。同类微信公众号转载本部发布文章,敬请注明出处。谢谢合作!

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 完全实例自学AutoCAD 2012机械绘图

- 完全烧结氧化锆陶瓷义齿的超声振动辅助铣削机理研究

- 完美家居:厨房·餐厅

- 完美家居:浴室、卫生间

- 完美家居

- 宏利昌顺(北京)装饰有限公司

- 宏力照明集团有限公司

- 宏发五金科技(张家港)有限公司

- 宏发铝塑分离厂

- 宏基钮扣(石狮)有限公司

- 宏宇中控有限公司

- 宏宇集团

- 宏志重工机械设备有限公司

- 宏桥纳米科技有限公司

- 宏瑞装饰防水工程(广州)有限公司

- 宏碁F113

- 在全县非煤矿山和危化企业安全生产工作会议上的讲话

- 支持并行工程和智能CAPP的制造资源建模技术

- 云计算对企业信息化系统建设和运营的影响分析和改进

- 政府和社会资本合作(PPP)项目物有所值评价

- 新的基于NGA/PCA和SVM的特征提取方法

- 中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范

- 永春县农田水利设施产权制度改革和运行管护机制试点

- 异形人工挖孔桩和预应力土层锚杆组合在基坑中的应用

- 政府投资建设项目在财务管理上面临的风险和应对措施

- 指路标志(里程碑和百米碑)施工记录表

- 在城乡统筹就业和劳动社会保障试点工作会议上的讲话

- 基于CMOS工艺的二维风速传感器的设计和测试

- 制药用水系统使用点取样阀门的应用设计和选型论文

- 中华人民共和国大气污染防治法实施细则中英对照资料

- 依托实验教学示范中心培养工程实践能力的探索和实践

- 应用CAO型消烟节能燃煤装置改造锻造和退火加热炉