建筑诞生的时刻

建筑诞生的时刻基本信息

| 书 名 | 建筑诞生的时刻 | 作 者 | (日) 藤本壮介 |

|---|---|---|---|

| 出版社 | 广西师范大学出版社 | 出版时间 | 2013年1月 |

藤本壮介是日本新生代最有才华的建筑设计师之一,本书系统地呈现了他的创作理念和灵感之源。在书中,森林中自生自发的生态秩序、巴赫的曲谱都可以启发藤本对于建筑的思考,他的作品也因而超越了建筑层面,呈现出多维度、多样化的状态,这也使得读者通过他的文字理解其建筑作品成为可能,这是一位杰出建筑师的自我解读,对大多数读者来说,或许更重要的是它提供了一种全新的思维方式。

本书第一部分是藤本壮介对他历年来作品的介绍和阐释,第二部分是藤本对其建筑理念更为系统而深入的表达,包括一些建筑文论和相关访谈。

藤本壮介在此阐释的建筑理念,或者说创作野心,在于构建一种由局部产生的秩序。他偏爱自然产生的“洞窟”,而非刻意搭建的“巢穴”,他使用语意模糊的“居所”,取代具有终结色彩的“房间”,他一心一意想要成为勒·柯布西耶和米开朗基罗那样伟大的建筑家,在这些作品和文字中,我们似乎可以隐约看到他试图实现的效果:人类创造出的物体可以超越人类控制的范围。

建筑诞生的时刻造价信息

第一部分

010 原始的未来

022 Network by Walk

025 是家, 也是城市

028 由局部之间的相关性衍生出的新秩序

031 向森林敞开的 “柔弱的建筑”

033 尝试设计 “模糊领域的建筑”

035 局部建筑

041 模糊住宅 宜居地形

043 彰显 “间隔”

045 一种造型关系, 几种结果

047 归属感 / 距离感

052 一个空间同时代表诸多场所

054 近似于“膨胀” 的扩建方式

056 局部与整体

060 重新定义人类居住的场所

062 Space of no Intention

072 分离与衔接,及其间不计其数的层次

083 具有挖掘潜力的地形

085 一种新的成立

090 一种新的坐标系

120 创造一种不稳定感——敞开系列与空间原型

128 最精密的往往也最模糊,表面上最井然有序的事物往往也最杂乱无章

137 相关性的庭院与原始森林的几何学

140 东京的建筑应充满“东京味儿”

142 内与外之间那些定位模糊的场所

144 追溯到“家”、“街道”、“自然”彼此分离之前的那种状态

152 所谓未分化

166 仅靠场所落成的建筑

168 作为人类居所整体概念的建筑

178 近似“生态系” 的成立

第二部分

184 所见物体与光线分离以前的场所

188 属于野口勇的时间

194 作为绝对意义上的第三者的建筑

201 连接永恒和日常的事物——崭新的白/崭新的抽象

212 一种开放的完美

217 路易 · 康

222 东京的樱花

225 通向“暧昧感的建筑”

240 空间·秩序·弱感建筑

247 梦想创造新“溯源”

277 语言与建筑之间2100433B

原作名: 建筑が生まれるとき

页数: 288

定价: 39.00

装帧: 平装

ISBN: 9787563399260

建筑诞生的时刻常见问题

-

中国铁路时刻表“中国铁路-全国最大的列车时刻表查询系统”每年发布的最新铁路旅客列车时刻表即时更新数据库,让用户以最简便的方法得到最全面和最有效的列车时刻及1、站站查询、站名查询、车次查询、各省市火车时...

-

自2014年7月9日起,大连轻轨202号线(旅南快轨)运行时间调整为9:00-17:00,每小时整点在两端终点站(蔡大岭、旅顺新港)对发一对快轨列车。

-

口碑还挺好的

藤本壮介,1971 年出生于北海道,1994 年毕业于东京大学工学部建筑专业,现任东京大学特任副教授、庆应义塾大学、东京理科大学客座讲师。

藤本壮介在2000年创建了藤本壮介建筑师事务所,团队由15位建筑师、设计师、工艺师和研究员组成,同时担任京都大学、东京理科大学、昭和女子大学的客座讲师。不管是房屋、临时装置还是医疗和文化设施,他们的设计总是获得来自世界各地的掌声。先锋的设计给事务所带来了众多的奖项,包括《建筑评论》大奖,2008 日本建筑家协会大奖,2008巴塞罗那世界建筑节一等奖,2009年《Wallpaper》奖。藤本壮介经常用“原始”形容他的作品。他把建筑实践看成是探索世界和人道的一种方式。

建筑诞生的时刻文献

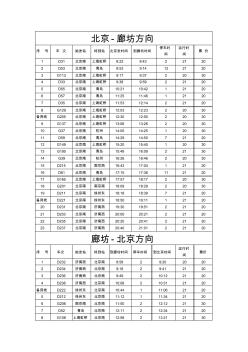

北京-廊坊高铁时刻表

北京-廊坊高铁时刻表

北京 -廊坊方向 序 号 车 次 始发站 终到站 北京发时间 到廊坊时间 停车时 间 运行时 间 票 价 1 D31 北京南 上海虹桥 8:22 8:43 2 21 20 2 D53 北京南 青岛 8:53 9:14 12 21 20 3 G113 北京南 上海虹桥 9:17 9:37 2 20 30 4 D33 北京南 上海虹桥 9:38 9:59 2 21 20 5 D55 北京南 青岛 10:21 10:42 1 21 20 6 D57 北京南 青岛 11:25 11:46 1 21 20 7 D35 北京南 上海虹桥 11:53 12:14 2 21 20 8 G129 北京南 上海虹桥 12:03 12:23 2 20 30 备用线 G255 北京南 上海虹桥 12:30 12:50 2 20 30 9 G137 北京南 上海虹桥 13:06 13:26 2 2

深圳、广州高铁时刻表

深圳、广州高铁时刻表

G302 广州南 -北京西 G304 广州南 -北京西 G306 广州南 -北京西 G928/925深圳北-上海虹桥 到 开 到 开 到 开 到 开 广州南 7:00 广州南 8:00 广州南 12:25 深圳北 11:32 郴州西 8:16 8:17 长沙南 #### 10:15 清远 12:50 12:51 虎门 11:49 11:50 衡阳东 8:48 8:49 武汉 #### 11:35 郴州西 13:46 13:47 广州南 12:07 12:10 株洲西 9:15 9:16 郑州东 #### 13:14 衡阳东 14:18 14:19 韶关 13:00 13:01 长沙南 9:29 9:31 石家庄 #### 14:34 长沙南 14:54 14:56 衡阳东 13:58 13:59 汨罗东 9:50 9:51 北京西 #### 汨罗东 15:15 15:16 株洲西 14:2

《近代中国建筑学的诞生》阐述的是有关中国近代的建筑学诞生的历史,是追溯清末民初中国对“建筑”认识从古代向近代转换轨迹的历史。全书共分5个章节,具体内容包括中国古代“建筑”的概念、近代中国“建筑学”学科的诞生——清末建筑学的导入、民国初期的建筑学的发展之二——美术建筑的提倡等。该书可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

1990年,INNOVA德诺壁纸诞生,并创作了第一个以蒲公英为主要图案元素的壁纸系列。蒲公英系列以其大胆的构思、轻盈活泼的图案基调及健康自然的设计主题,以黑马的姿态迅速蹿红欧洲壁纸行业,取得了举世瞩目的辉煌成就。这就是最初的INNOVA系列。此后20多年的时间里,INNOVA德诺壁纸怀抱着“生产世界上具有竞争实力的壁纸”的理念,集结了欧洲年轻新锐设计团队,采用最新生产科技,逐渐成为欧洲壁纸行业的巨头之一,并为壁纸行业未来的发展创造了无穷可能性。

荷兰建筑师约翰·范德沃特和他的合作者蒋晓飞

近日,习近平总书记出席了文艺工作座谈会。会上他表示,不要搞奇奇怪怪的建筑。于是,各地那些曾被吐槽过的奇怪建筑再次被拉出来示众。

而在建筑设计界,被尖锐地直指“媚洋”和“求怪”的批判其实由来已久—近20年来,众多城市地标建筑均由外国建筑师主持设计,试比高的建筑高度和扭曲变形的建筑形体,让中国变成了蜚声海外的“建筑师实验场”。

中国的建筑究竟怎么了?我们就此问题与在中国工作了十年的荷兰建筑师约翰·范德沃特进行了对话。

怪象一:媚洋

十年前初到中国,令约翰·范德沃特激动不已。十年后,他已经是在中国设计最多项目的荷兰建筑师。

之所以在众多服务于本土的洋设计师中选择采访约翰·范德沃特,正是出于他对中国建筑(601668,股吧)设计现实的思考。约翰·范德沃特,1999年获代尔夫特理工大学建筑设计硕士学位,被选为最优秀的毕业生,直接受教于建筑师库哈斯的合伙人。同年,他同别人一起创立了位于阿姆斯特丹的NEXT建筑事务所。2004年来到中国,开始了中国的建筑设计职业生涯。去年,约翰·范德沃特将在中国的十几本工作笔记集结成书,出版了半自传体著作《你改变不了中国,中国改变你》。据说该书的英文版出版时让欧洲建筑界感受到了震撼。有老外表示,这本书足以颠覆自己对中国建筑的认知。

书中首先写到的就是对中国人崇洋的惊讶:2000年前后,约翰·范德沃特来中国出差10天,唱了8次卡拉OK,参加了9个饭局,有11家公司向他伸出了合作的橄榄枝。要知道当时初出茅庐的他,尽管奖项颇多,但他拿得出手的作品都是小项目:一个观光塔、“森林博物馆”里的斜行环,或是为米兰双年展设计的门和栅栏。但中国人对这些丝毫不以为然,表示—我们可以一起建高楼大厦。

约翰·范德沃特讲了这样一个故事:为了提高方案的通过率,他被请去向甲方介绍建筑方案,那是一个大项目。介绍过程中,“为了节省翻译的时间”,中方教授亲自讲解了整个项目,让人完全看不出坐镇的约翰·范德沃特当天才刚看到图纸,不过凭着他的金发碧眼,范德沃特在会场上坐了一个多小时,项目就圆满通过。

不过范德沃特的合伙人蒋晓飞认为这种崇洋的现象如今已有所改观,“业主的鉴赏能力和判断能力已大大提升,对外国建筑师的需求是部分业主为了保证项目发展的选择”。蒋晓飞强调,如今的环境相对公平不少,主要靠实力胜出。

怪象二:求怪

“要建的都是最高、最长、跨度最大、最难焊接、曲线最复杂的……”

近期,针对奇怪建筑讨论激烈,而这个讨论在国内乃至国外建筑界都引发了巨大的反响。

而在此之前,业内不乏对于“求怪”的批判声音。去年11月的“中国当代建筑设计发展战略”会议上,多位中国工程院院士发言痛批建筑界的求怪现象。并联名起草了一份文件总结了中国建筑设计业的怪异之处,呼吁回归正常的审美观和价值观。这一呼吁很快有了回应:在今年9月的中国城市规划年会上,中国住房和城乡建设部透露了将治理城市建筑贪大、媚洋、求怪乱象的消息。

那么如何理解“奇怪建筑”?作为在中国工作了十年的洋设计师,范德沃特认为:“建筑作为艺术的一个重要种类,创新是必然的,但创新不等于求怪,那是两个概念。中国的许多建筑,求的都是最高、最长、跨度最大、最难焊接、曲线最复杂,但这些都不应该是建筑师的追求。要知道建筑的难度突破一向不是建筑师的主业,建筑师更关注的是关于建筑的艺术表现力。”同时,他也清晰地看到,建造技术的发展给建筑创新提供了更多的可能,但却是个双刃剑,会让人忽视建筑本原的东西。蒋晓飞指出:“这其中也有媒体的责任,媒体更多关注的是新奇的建筑,而不是鉴赏建筑艺术本身。”

谈到建筑的价值,范德沃特提到了文化。“我也将这种对中国深厚历史文化的敬畏融入工作中。”他坦言,与一个城市特性冲突的建筑,必然会对城市的基本面貌有影响,某些城市中建造的恶俗建筑,甚至成为了他眼中真正的文化垃圾。蒋晓飞表示:“一个没有内涵的设计,会对城市形象造成巨大毁坏,这种毁坏不仅是城市空间上的,还有城市品味。例如我深恶痛绝的某酒厂办公楼。”

怪象三:强势的“甲方”

约翰·范德沃特指出:“在某些情况下,客户的喜好是唯一的指标,而建筑的使用者、设计的质量或者文化、艺术都不被列入考虑的范围。”

约翰·范德沃特在自己的书中提到,优秀的欧洲建筑公司,在作品的设计质量与客户的个人喜好之间,会坚定地维护前者。然而在中国的经验告诉他,在中国客户的意见最重要,即使是对洋设计师,也不会例外。

与许多外国建筑师一样,范德沃特最初脑海中的中国,是“建筑师的游戏场,几乎想设计什么都能很快完成”。但真正和客户接触后才知道,他的想法过于幼稚。曾经许多次,他的设计作品被客户否决。让他不能理解的是,在某些情况下,客户的喜好是唯一的指标,而建筑的使用者、设计的质量或者文化、艺术都不被列为考虑范围。

这就不难理解,2003年1月27日,设计CCTV新楼的建筑师库哈斯在其公司内部讨论方案的备忘录文件里写道:中央电视台和中国政府有足够的主导权,能够对规范标准施加影响。只要项目的甲方有足够的权力,之前有关城市规划的控制性标准都可以突破。

在工作笔记中,范德沃特也记录下了自己“水土不服”的困惑:在荷兰,建筑与文化价值紧密相连;在中国,建筑与速度紧密相连。

若干年后,对于范德沃特和蒋晓飞来说,学会了在寻求平衡的过程中做一个有责任的中国建筑设计师,在满足甲方要求的条件下,尽量赋予建筑价值。

[对 话]

“建筑的难度突破一向不是建筑师的主业”

Q:有业界提出了中国建筑的“求洋”现象。对此您怎么看?

蒋晓飞:是媚洋、求洋,还是技不如人,这个在建筑师层面上可能需要更多反思; 现在的设计平台相对来讲比较公平,设计在大多数情况下需要实力说话;之所以寻求一个跨文化的合作模式,实际上想做的是一个“洋为中用”的事情。

Q:有人说,中国建筑以奇怪闻名世界,您认为这是建筑界挑战高难度的有益尝试,还是步入了一种误区?

范德沃特:建筑的难度突破一向不是建筑师的主业,建筑师更关注的是关于建筑的艺术表现力。我们一直把形式归于设计的结果,但有些建筑把形式作为建筑的出发点。和一个城市特性冲突的建筑,必然会对城市的基本面貌有影响。

Q:您提到的建筑的艺术,其内涵有哪几方面?

蒋晓飞:建筑作为艺术的一种,区别于绘画、音乐等其他艺术,是建筑要考虑它的使用者(功能性),它和城市的关系(社会性),对参与者的心理影响(文化性),这绝不仅仅是外观的事情;我们作为一个跨文化的国际建筑设计事务所,更加关注建筑与文化之间的关系。

Q:您认为优秀建筑的价值体现在哪里?是实用?外形的怪诞?还是追求建筑难度的突破?或是其他?

范德沃特:一个优秀的建筑是什么这个有公论也有争论,可以从每年的建筑学的各项评奖里面有个大概印象,获得嘉奖的大多是因其有在建筑精神层面的思考。我认为建筑的外观只是建筑设计的一个组成部分,仅仅依靠一个外观的设计必然不是一个优秀的建筑作品。

Q:这几十年来,在国外的新建建筑追求怎样的价值理念?

范德沃特:国外建筑师从来没有停止追求创新的脚步,国外的建筑也首先是以项目的建造本原作为严格的出发点,每个建筑都有它承载的责任,很多建筑不能单独把它看作一个建筑来对待。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 建筑语绘

- 建筑课程设计指导任务书

- 建筑课程设计指导任务

- 建筑课

- 建筑谈艺录

- 建筑负荷

- 建筑质检员上岗指南

- 建筑质量事故分析

- 建筑贷款

- 建筑资料员上岗指南

- 建筑起重机械多功能转角式行程限位器

- 建筑起重机械安全管理座谈会会议纪要

- 建筑起重机械标准汇编

- 建筑起重机械防御台风安全技术规范

- 建筑趋势

- 建筑趋势2014

- 基于压电堆驱动器的喷嘴挡板式气体控制阀

- 磷铵技术改造五大磷肥工程的建议

- 以大豆油多元醇制备的硬质聚氨酯泡沫塑料的性能

- 逆变TIG焊机接触引弧电路的设计(引弧电路)

- 应用模糊数学理论对公路工程建设项目方案的综合评价

- 可替代现有隔热保温材料的新型材料

- 以贯穿项目为核心载体的建筑工程技术专业素材库建设

- 中国被动式太阳房及太阳能建筑市场监测及发展策略研

- 多逆变器太阳能光伏并网发电系统的组群控制方法

- 影响萘高效减水剂与普通硅酸盐水泥适应性的关键因素

- 在全县非煤矿山和危化企业安全生产工作会议上的讲话

- 中国工程造价咨询业的发展趋势

- 支持并行工程和智能CAPP的制造资源建模技术

- 中共重庆市委重庆市人民政府关于建设平安重庆的决定

- 智能建筑工程报警与电视监控系统前端设备的安装施工

- 在“建筑节能与居住舒适”专题技术交流会议上的讲话