蕨类植物图谱—孢子体和原叶体

蕨类植物图谱—孢子体和原叶体基本信息

| 书 名 | 蕨类植物图谱—孢子体和原叶体 | 作 者 | 焦瑜 |

|---|---|---|---|

| 出版社 | 中国林业出版社 | 出版时间 | 2014年05月01日 |

| 定 价 | 198 元 | 开 本 | 16 开 |

| 装 帧 | 精装 | ISBN | 9787503869235 |

蕨类在植物界系统演化中是一个独特的自然类群,生活史中存在可独立生活的原叶体世代和孢子体世代。原叶体是完成蕨类植物生活史的关键,在形体结构上与孢子体有明显差异。焦瑜、王晖、张寿洲所著的《蕨类植物图谱--孢子体和原叶体(精)》收集了来自中国热带和亚热带地区以及东南亚、澳大利亚和马来西亚的蕨类植物454种,2000余幅彩色图片和简练的中英文说明,直观展示了蕨类植物孢子体、成熟原叶体和部分幼孢子体形态特征的重要信息。可供植物学、繁殖生物学等领域的研究人员和生产技术人员借鉴,同时也适用于高等院校相关学科的师生参考。

蕨类植物图谱—孢子体和原叶体造价信息

石松科

水韭科 卷柏科

木贼科

瓶儿小草科

松叶蕨科

合囊蕨科

紫萁科

膜蕨科

里白科

马通蕨科

双扇蕨科

海金沙科

莎草蕨科

槐叶苹科

瘤足蕨科

金毛狗蕨科

桫椤科

鳞始蕨科

碗蕨科

凤尾蕨科

冷蕨科

铁脚蕨科

肠蕨科

金星蕨科

轴果蕨科

球子蕨科

乌毛蕨科

蹄盖蕨科

肿足蕨科

鳞毛蕨科

藤蕨科

肾蕨科

三叉蕨科

条蕨科

骨碎补料

水龙骨科

参考文献

中文名索引

学名索引 2100433B

焦瑜,女,汉族,1958年生,高级工程师。就职于昆明市园林科学研究所,从事蕨类植物引种驯化和蕨类孢子繁殖工作20余年,曾获得市级、省级科技进步二、三等奖,发表学术论文14篇,出版专著《中国云南蕨类植物》、《中国云南蕨类植物-新编》、《中国云南野生蕨类植物彩色图谱》等。

王晖,男,硕士,工程师。主要从事植物分类学相关工作,包括标本馆管理、植物志编研以及植物引种保育工作。主持深圳市城市管理局课题《深圳常见园林乔灌木的物候期观测与研究》,参与国家自然科学基金"蕨类植物独立配子体形成及进化机理"."中国复叶耳蕨属植物的分类订正研究"等课题的研究工作。

张寿洲,男,博士,研究员。主要从事野生植物资源调查、细胞遗传学、分子系统学和基因组学等研究。主持和参与国家自然科学基金等科研项目10余项,获得2011年深圳市自然科学奖1项和广东省科技进步三等奖1项,任《深圳植物志》副主编,南方棕榈协会和广东省植物学会木兰分会副理事长。

蕨类植物图谱—孢子体和原叶体常见问题

-

满江红、槐叶苹、四叶苹、肾蕨、铁线蕨、卷柏、鸟巢蕨、荚果蕨、鹿角蕨、桫椤、槲蕨、银粉背蕨、松叶蕨、江南卷柏、千层塔、乌蕨、翠云草、阴地蕨、水龙骨、黄山鳞毛蕨

-

1常见的有: (皱叶、锯齿、大鳞、圆叶)巢蕨、肾蕨、(长角、二叉)鹿角蕨、(美叶、细叶、梯叶、毛叶、密叶)铁线蕨、海金沙、银脉凤尾蕨、(珊瑚、细叶)卷柏、翠云草、紫萁、石松、(密叶、皱叶)波斯顿蕨、兔...

-

松叶蕨纲、石松纲、水韭纲、木贼纲(楔叶纲)、真蕨纲。

蕨类植物图谱—孢子体和原叶体文献

秦仁昌与蕨类植物分类系统_张宪春

秦仁昌与蕨类植物分类系统_张宪春

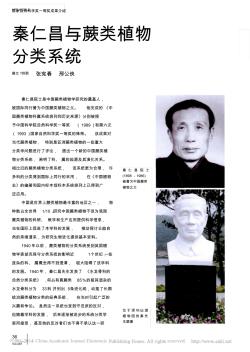

36 Vol.287 LIFE WORLD 秦仁昌与蕨类植物 分类系统 撰文 ?供图 张宪春 邢公侠 秦仁昌院士是中国蕨类植物学研究的奠基人, 被国际同行誉为中国蕨类植物之父。 他完成的 《中 国蕨类植物科属系统排列和历史来源》分别被授 予中国科学院自然科学奖一等奖 ( 1989)和第六次 ( 1993)国家自然科学奖一等奖的殊荣。 该成果对 当代蕨类植物, 特别是亚洲蕨类植物的一些重大 分类学问题进行了评论, 提出一个新的中国蕨类植 物分类系统, 阐明了科、 属的起源及其演化关系。 相比旧的蕨类植物分类系统, 该系统更为合理, 许 多科的分类得到国际上同行的采用, 在《中国植物 志》的编著和国内标本馆标本系统排列上已得到广 泛应用。 中国是世界上蕨类植物最丰富的地区之一, 物 种数占全世界 1/10 。研究中国蕨类植物不但为我国 蕨类植物的科研、 教学和生产应用提供科学信息, 也在国际上

介绍不同的藻类、苔藓和蕨类植物及形态结构特点,通过表格形式对比三者间的区别并概括与人类间的关系。

蕨类植物门--Pteridophyta

为维管束的孢子植物(也称高等孢子植物),陆生、附生、少为水生,直立或少为缠绕攀援的多年生草本,或间为高大树形;孢子体(即通常所谓绿色蕨类植物)照例有根、茎、叶的器官分化[松叶蕨(兰)除外]。孢子体的形体在近代植物界中最为多种多样。有大如乔木状的,也有小仅达1厘米的,但绝大多数为中形多年生草本。孢子体生有多数孢子囊,内生孢子;最原始蕨类植物的孢子囊生于枝之顶端,有些生在特化的叶上或叶片上(囊托)成穗状或圆锥状囊序,有的生于孢子叶的边缘,也有的聚生于枝顶成孢子叶(囊)球,而在绝大多数的种类则以各种形式生于孢子叶的下面,形成所谓孢子囊羣(堆)、或满布叶之下面。孢子(有n染色体)有同孢和异孢之分:异孢型的,在孢子体(郎通常的植物体)上生大小两种孢子叶:大孢子叶生大孢子囊,内生大孢子;小孢子叶生小孢子囊,内生小孢子。近代绝大多数的蕨类植物都属于同孢型。孢子成熟后从孢子囊内以特种巧妙的机制(环带)被散布出来,落地后萌发生长成为原叶体,叫做配子体。配子体的形体甚为简单,为不分化的叶状体、块状体或分叉的丝状体等。在同一配子体上产生颈卵器和雄精器(雌雄同体),但在异孢型的蕨类植物,配子体更为简化而有雌雄性之分(雌雄异体),雄配子体极小,不脱离小孢子壁,雌配子体远较大,也不脱离大孢子壁。精子凭水为媒介,借助于本身的纤毛运动,能和卵子行受精作用,产生配偶子,由此生长发育成为绿色孢子体(有2n染色体),也可叫作成长的蕨类植物,在它的叶体上产生孢子囊,内生孢子,孢子落地萌发又发育成原叶体。这样,孢子世代的孢子体和配子世代的配子体相互交替一次,就完成蕨类植物的生活周期。

现代蕨类植物约有11,500多种,广泛分布于世界各地,尤以热带和亚热带最为丰富。中国约有2 000种,它们大都喜生于温暖阴湿的森林环境,成为森林植被中草本层的重要组成部分,不仅对森林的生长发育有着重大影响,同时可以作为敏感地反映环境条件的指示植物。

我国的蕨类植物是世界最丰富的一区,其中许多种类为药用植物,还有一些作为蔬菜之用,另有一些是淀粉植物。最普遍利用的首推蕨菜的地下根状茎。根据商业部初步统计,仅1958年,由于各地农民利用蕨根内的淀粉(俗称蕨粉)制造各种食品的结果,为国家节约大量粮食。蕨类植物的枝叶青翠,姿态奇特,可供美化庭园,有引入入胜之感,而且许多种类为室内点缀的重要盆景。

特别可以指出,不少蕨类在工业生产上有很大意义,其中最重要的是石松科 的许多种,它们的孢子(俗称石松粉)为冶金工业上的优良脱模剂,可以提高铸件的品质。由于蕨类植物的古老性,它们的化石和孢子为鉴定地层的一个重要指标。在自然科学领域内,蕨类植物,由于它在整个植物界的独特位置--介于低等植物和高等植物之间--以及它的形态桔构的多样性,常被当作研究生物进化和植物系统发育理论的重要对象之一。在这方面的科学研究工作,我国是一具备着优越条件的。

《石松类和蕨类名词及名称》包括英汉石松类和蕨类名词与拉汉石松类和蕨类名称两部分。名词部分收录常用植物学名词2067条。名称部分收录中国石松类和蕨类40科,159属,2054种及115个种下分类群(其中新组合18个,新名称1个),19个杂交物种,76个存疑种;还收录中《中国植物志》等书记载的但本名录未接受的科名28个,属名96个,种和种下等级异名1540个,并均指出其归属;书后附有近代和现行分类系统,可供植物学家、相关专业师生、蕨类研究人员及爱好者参考。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 薄卷筒凸版

- 薄叶碗蕨

- 薄坡褐黄土

- 薄壁不锈钢压弯构件的耦合失稳性能及设计方法研究

- 薄壁件装配变形及控制

- 薄壁圆钢管混凝土相贯节点力学性能和工作机理研究

- 薄壁圆钢管混凝土相贯节点动力性能及耗能机制研究

- 薄壁堰

- 薄壁孔口

- 薄壁式机身

- 薄壁曲梁线性和非线性分析理论

- 薄壁杆件的约束扭转

- 薄壁条形箱体铣削加工变形分析与预测研究

- 薄壁构件硬涂层阻尼减振的多尺度模拟方法与主动设计

- 薄壁构件稳定理论及其应用

- 薄壁构件精确矫直的基础理论研究

- 在全县非煤矿山和危化企业安全生产工作会议上的讲话

- 支持并行工程和智能CAPP的制造资源建模技术

- 云计算对企业信息化系统建设和运营的影响分析和改进

- 政府和社会资本合作(PPP)项目物有所值评价

- 新的基于NGA/PCA和SVM的特征提取方法

- 中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范

- 永春县农田水利设施产权制度改革和运行管护机制试点

- 异形人工挖孔桩和预应力土层锚杆组合在基坑中的应用

- 政府投资建设项目在财务管理上面临的风险和应对措施

- 指路标志(里程碑和百米碑)施工记录表

- 在城乡统筹就业和劳动社会保障试点工作会议上的讲话

- 基于CMOS工艺的二维风速传感器的设计和测试

- 制药用水系统使用点取样阀门的应用设计和选型论文

- 中华人民共和国大气污染防治法实施细则中英对照资料

- 依托实验教学示范中心培养工程实践能力的探索和实践

- 应用CAO型消烟节能燃煤装置改造锻造和退火加热炉