画说老北京古建筑:晨钟暮鼓图书目录

推荐序一不薄今人爱古人

推荐序二这世界不止眼前的苟且

前言我的建筑情结

引子

第1章佛教建筑

潭柘寺

天宁寺

云居寺

香界寺

卧佛寺

法源寺

法像大禅寺吴塔

灵光寺

广济寺

镇岗塔

大觉寺

万松老人塔

圣安寺

银山塔林

妙应寺(白塔寺)

碧云寺

居庸关过街塔墩(云台)

智化寺

法海寺

正觉寺(五塔寺)

大慧寺

万佛延寿寺菩萨造像

黄寺清净化城塔

雍和宫

觉生寺(大钟寺)

第2章道教建筑

白云观

丫髻山道观

东岳庙

妙峰山庙群

大慈延福宫

口口祖宫

花市火神庙

第3章伊斯兰教建筑

牛街礼拜寺

花市清真寺

东四清真寺

马句清真寺

第4章天主教建筑

南堂(宣武门堂)

东堂(王府井堂)

北堂(西什库堂)

西堂(西直门堂)

东交民巷天主教堂

乡村天主教堂

利玛窦墓地

第5章基督教建筑

亚斯立教堂

珠市口教堂

缸瓦市教堂

跋我的北京

参考文献

作者简介

画说老北京古建筑:晨钟暮鼓造价信息

北平郊近三二百年问建筑物极多,偶尔郊游,触目都是饶有趣味的古建……无论哪一个巍巍的古城楼,或一角倾颓的殿基的灵魂里。无形中都在诉说或歌唱时间上漫不可信的变迁。

——梁思成

北平,不比十里洋场,人民的心理比较保守,沾染的洋习较少较慢。东交民巷是特殊区域,里面的马路特别平,里面的路灯特别亮,里面的楼房特别高,里面打扫得特别干净,但是望洋兴叹与鬼为邻的北平人却能视若无睹,见怪不怪。北平人并不对这一块自感优越的地方投以艳羡眼光,只有二毛子、准洋鬼子才直眉瞪眼地往里钻。地道的北平人,提着笼子架着鸟,宁可到城根儿去溜达,也不肯轻易踱进那一块瞧着令人生气的地方。

——梁宾秋

所以在北平住上两三年的人,每一遇到要走的时候,总只感到北平的空气太沉闷,灰沙太暗淡,生活太无变化,一鞭子出走,出前门便觉胸舒,过卢沟方知天晓,仿佛一出都门,就上了新生活开始的坦道似的,但是一年半载,在北平以外的各地——除了在自己幼年的故乡以外——去一住,谁也会得重想起北平,再希望回去,隐隐地对北平害起剧烈的怀乡病来。

——郁达夫

《画说老北京古建筑:晨钟暮鼓》由机械工业出版社出版。

画说老北京古建筑:晨钟暮鼓图书目录常见问题

-

第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...

-

第一篇 综合篇第一章 绿色建筑的理念与实践第二章 绿色建筑评价标识总体情况第三章 发挥“资源”优势,推进绿色建筑发展第四章 绿色建筑委员会国际合作情况第五章 上海世博会园区生态规划设计的研究与实践第六...

-

第一篇 个人礼仪1 讲究礼貌 语言文明2 规范姿势 举止优雅3 服饰得体 注重形象第二篇 家庭礼仪1 家庭和睦 尊重长辈2 情同手足 有爱同辈第三篇 校园礼仪1 尊重师长 虚心学习2 团结同学 共同进...

常常不明白我算不算是老北京。说不算吧,我确实在北京从4岁长到60几,如果继续活着(这种可能性极大),以后的日子恐怕也多数在北京过。以活到84岁计,在北京陆陆续续待80年,还不算“老”吗。说算吧,我不是在北京生的。论起“生与斯,长于斯”,就有点儿底气不足。加之我生活的地域既不在北京城里,也不在北京乡下,而是在一个不城不乡的地方——清华大学里。对北京的好多物事儿,就不大了解。虽然不够纯粹,但我还是爱以北京人自居。我爱北京的一切:那如诗如画的风景、那四季分明的气候、那宏大气派的建筑。更爱北京人的一切:带些儿化的口音、苦中作乐的脾气、南北兼收的吃食。

谈到北京人,老北京梁实秋如是说:“北平,不比十里洋场,人民的心理比较保守,沾染的洋习较少较慢。东交民巷是特殊区域,里面的马路特别平,里面的路灯特别亮,里面的楼房特别高,里面打扫的特别干净,但是望洋兴叹与鬼为邻的北平人却能视若无睹,见怪不怪。北平人并不对这一块自感优越的地方投以艳羡眼光,只有二毛子准洋鬼子才直眉瞪眼地往里钻。地道的北平人,提着笼子架着鸟,宁可到城根儿去溜达,也不肯轻易度进那一块瞧着令人生气的地方。”

而郁达夫又是怎样看北京的呢?他像谈自己的情人一般深情地写道:“所以在北平住上两三年的人,每一遇到要走的时候,总只感到北平的空气太沉闷,灰沙太暗淡,生活太无变化;一鞭子出走,出前门便觉胸舒,过卢沟方知天晓,仿佛一出都门,就上了新生活开始的坦道似的;但是一年半载,在北平以外的各地(除了在自己幼年的故乡以外)去一住,谁也会得重想起北平,再希望回去,隐隐地对北平害起剧烈的怀乡病来。”

北京人,固然是不同于中国其他地方乃至世界各地的人——以其天子脚下的地位,以其燕赵悲歌的情调,以其南北兼收的品味。但这些内在的东西,不易被人短时期所察觉。起码旅游的人不会是坐着飞机乘着火车专程品味北京人来的。然而北京的建筑明晃晃地戳在路旁,北京的长城弯曲曲地盘在山上,以其雄伟、华丽、端庄、气派,吸引着各地的人,也感动着北京人自己。这其中必有它的道理。看完这本书,也许你能对它的原因品出一两分来,那我的目的就达到了。

北京有大量的新建筑,又有历史留下的丰富而古老的建筑和近代建筑,后两者可统称为历史建筑。新建筑和历史建筑都是不可或缺的,新建筑满足现今的实用需求,历史建筑是珍贵的文化遗产。有人认为现今的建筑不如过去的,有厚古薄今的倾向,我主张以杜甫“不薄今人爱古人”的观点对待古今建筑。

建筑是物质文化与精神文化结合的产物。每一座建筑都烙印着建造年代的生产技术与社会人文气息。新建筑所承载的信息,仅限于当时当代,而老建筑在其存在的漫长岁月中,留下了过往人物与事件的痕迹,因而附着和积淀了比新建筑远为丰富的人文信息,相关的历史文化物化于其中,可触、可感,是某一历史片断的真实写照,能引人遐思,感动今人,因此更具价值。人们在国内外旅游,之所以对古老的建筑情有独钟,这是原因之一。

建筑既是实用之物,又是一种艺术品,而且多数是一种公共艺术品,一般情况下,人们容易看到和观赏。然而,与文学、戏剧、绘画等艺术门类相比,建筑艺术是象征性的,它自身不能叙事,一般人要认识和理解建筑中包含的信息,需要有人加以指点、讲解才行。张克群女士所著《红墙黄瓦》、《晨钟暮鼓》及《八面来风》三本著作,对北京众多古建筑和近代建筑做了简明扼要的介绍和生动的讲解,正好满足人们观看和理解北京古、近代著名建筑的需要,这些书不仅对来北京观赏的游客有用,对长居北京的人也有裨益,值得向读者推荐。

我曾在清华大学建筑学院学习,后来做教员,克群听过我的课。而我在做学生时,先读的是航空工程系,当时听过克群父亲张维教授的力学课,张维先生透彻的讲解、洪亮的话音迄今不忘。克群的母亲——著名流体力学家陆士嘉教授当时在清华航空工程系任教,我后来改学建筑,未能聆听她的讲课。这都是半个多世纪以前的事了。

克群完成这些书,即将付印,我很高兴,是为序。

吴焕加

2009年,共和国60周年大庆前夕2100433B

画说老北京古建筑:晨钟暮鼓图书目录文献

电厂图书目录

电厂图书目录

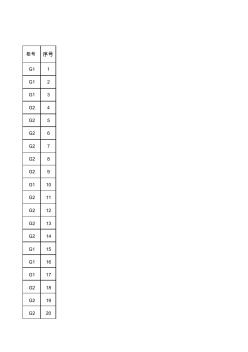

柜号 序号 G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下

工程常用图书目录

工程常用图书目录

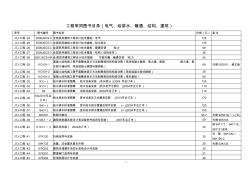

1 工程常用图书目录(电气、给排水、暖通、结构、建筑) 序号 图书编号 图书名称 价格(元) 备注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全国民用建筑工程设计技术措施-电气 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调 ?动力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全国民用建筑工程设计技术措施-结构(结构体系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇-暖通空调 ?动力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架 -剪力墙、框 支剪力墙结构、现浇混凝土楼面与屋面板) 69 代替 00G101

《画说老北京古建筑:八面来风(中小学馆配用书)》中的文字、图画,把你去过的,没去过的地方走上一走吧

张克群,生于德国柏林,4岁时随父母回到中国。1961年考入清华大学建筑系,毕业后一直从事建筑设计,国家一级注册建筑师。现退休定居美国。作品有高低楼房若干,小说体传记《飞》、《艺术人生》等。

作者家学渊源,亲友中名人辈出。父亲张维,曾任清华大学副校长,工程力学系教授,中国科学院和中国工程院两院院士,与钱学森自幼即为同窗好友。母亲陆士嘉,我国著名的流体力学家、教育家,世界流体力学权威普朗特教授唯一的女学生和中国籍留学生,参与筹建北京航空学院(现在的北京航空航天大学)的委员,主持建设我国第一个空气动力专业。舅公施今墨,北京四大名医之一,是我国近代著名的中医临床家、教育家、改革家。老师梁思成,著名建筑学家和建筑教育家。儿子高晓松,著名音乐制作人。

生活中的作者幽默爽朗,乐观达然,认真负责,坐言起行。

我的北京

常常不明白我算不算是老北京。说不算吧,我确实在北京从4岁长到60几,如果继续活着(这种可能性极大),以后的日子恐怕也多数在北京过。以活到84岁计,在北京前前后后待80年,还不算“老”吗?说算吧,我不是在北京生的。论起“生于斯,长于斯”,就有点儿底气不足。加之我生活的地域既不在北京城里,也不在北京乡下,而是在一个不城不乡的地方——清华大学里。对北京的好多物事儿,就不大了解。虽然不够纯正,但我还是爱以北京人自居。我爱北京的一切:那如诗如画的风景、那四季分明的气候、那宏大气派的建筑。更爱北京人的一切:带些儿化的口音、苦中作乐的脾气、南北兼收的吃食。

谈到北京人,真正的老北京梁实秋如是说:“北平,不比十里洋场,人民的心理比较保守,沾染的洋习较少较慢。东交民巷是特殊区域,里面的马路特别平,里面的路灯特别亮,里面的楼房特别高,里面打扫得特别干净,但是望洋兴叹与鬼为邻的北平人却能视若无睹,见怪不怪。北平人并不对这一块自感优越的地方投以艳羡眼光,只有二毛子、准洋鬼子才直眉瞪眼地往里钻。地道的北平人,提着笼子架着鸟,宁可到城根儿去溜达,也不肯轻易踱进那一块瞧着令人生气的地方。”

而郁达夫又是怎样看北京的呢?他像谈自己的情人一般深情地写道:“所以在北平住上两三年的人,每一遇到要走的时候,总只感到北平的空气太沉闷,灰沙太暗淡,生活太无变化;一鞭子出走,出前门便觉胸舒,过卢沟方知天晓,仿佛一出都门,就上了新生活开始的坦道似的;但是一年半载,在北平以外的各地——除了在自己幼年的故乡以外——去一住,谁也会得重想起北平,再希望回去,隐隐地对北平害起剧烈的怀乡病来。”

北京人,以其天子脚下的地位,以其燕赵悲歌的情调,以其南北兼收的品位,固然是不同于中国乃至世界各地的人。但这些内在的东西,不易被人短时期所察觉,起码旅游的人不会是坐着飞机乘着火车专程品味北京人来的。然而北京的建筑明晃晃地戳在路旁,北京的长城弯曲曲地盘在山上,以其雄伟、华丽、端庄、气派,吸引着各地的人,也感动着北京人自己。这其中必有它的道理。这本书看完了,也许你已经把它的味道品出一两分来了,那我的目的就达到了。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 畅通、高效、安全、绿色—中国城市公共交通可持续发展重大问题解析

- 畅通郑州白皮书(2012-2014)

- 界画与传统建筑装饰艺术

- 界线层型

- 界限偏心距

- 界限含水率

- 界面俄歇电子谱峰形分析

- 界面应力及内聚力模型在界面力学的应用

- 界面换热

- 界面特性

- 界面电磁学

- 界面科学与技术

- 界面端应力奇异性失效判据研究

- 界面设计/工业设计基础理论通用教材

- 界面设计模式

- 界首市住房和城乡建设委员会

- 园林绿化及仿古建筑工程计价宣贯辅导材料

- 应力波无损检测技术及其在木结构古建筑保护中的应用

- 关于发布国家标准古建筑防工业振动技术规范公告

- 古建筑修建工程建设施工监理

- 古建筑与博物馆文化旅游开发以陈家祠古建筑为例

- 关于传统古建筑、仿古建筑与现代建筑创作一些思考

- 浙江造价员考试真题园林绿化及仿古建筑工程计价

- 海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额勘误表

- 中国古建筑彩画艺术及其色彩的应用

- 中国古建筑图解屋顶

- 中国民间十大古建筑景观

- 江苏省仿古建筑与园林工程计价表交底材料

- 建筑设计类古建筑工程技术专业教学标准

- 全国仿古建筑工程预算定额湖北省统一基价表

- 汝东园片区古建筑修缮与新建仿古建筑工程设计施工总承包

- 曲阜市三孔古建筑工程管理处项目管理机构其他成员组成表