管道阻力曲线

管道阻力曲线基本信息

| 中文名 | 管道阻力曲线 | 外文名 | resistance curve of pipe line |

|---|---|---|---|

| 一级学科 | 水利科技 | 二级学科 | 灌溉与排水 |

管道阻力曲线,管道沿程与局部水头损失之和随流量而变的关系曲线。

- 中文名称

- 管道阻力曲线

- 英文名称

- resistance curve of pipe line

- 定 义

- 管道沿程与局部水头损失之和随流量而变的关系曲线。

- 应用学科

- 水利科技(一级学科),灌溉与排水(二级学科),机电排灌(三级学科)

管道阻力曲线造价信息

管道阻力曲线常见问题

-

一般在30pa到120pa之间,末端阻力比干管大些

-

管道的沿程阻力越大,压缩机吸气温度越低,相应的排气压力也会有所降低。

-

供热管道 扬程计算≥总阻力 其中沿程阻力需要计算楼内立管和住户家中的地暖管吗?

供暖管网选循环泵的扬程。计算沿程总阻力,二次管网管长计算是换热站到最远用户进户井之间的供回水管道相加的长度,还要加上最远用户的系统阻力损失和换热站内的阻力损失。

管道阻力曲线文献

管道阻力损失计算

管道阻力损失计算

管道的阻力计算 管道的阻力计算 风管内空气流动的阻力有两种, 一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦 而产生的沿程能量损失, 称为摩擦阻力或沿程阻力;另一种是空气流经风管中的管件及 设备时, 由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部 阻力。通常直管中以摩擦阻力为主,而弯管以局部阻力阻力为主(图 6-1-1)。 图 6-1-1 直管与弯管 (一)摩擦阻力 1.圆形管道摩擦阻力的计算 根据流体力学原理,空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力按下式计 算: (6-1-1) 对于圆形风管,摩擦阻力计算公式可改为: (6-1-2) 圆形风管单位长度的摩擦阻力(又称比摩阻)为: (6-1-3) 以上各式中 λ——摩擦阻力系数; v——风秘内空气的平均流速, m/s; ρ——空气的密度, kg/m3; l——风管长度, m; Rs——风管的水力半径, m; f—

管道阻力的测定

管道阻力的测定

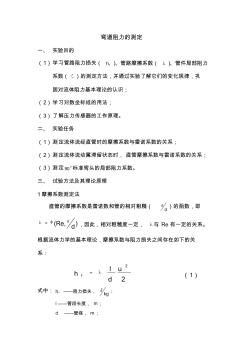

弯道阻力的测定 一、 实验目的 (1)学习管路阻力损失( fh )、管路摩擦系数( )、管件局部阻力 系数( )的测定方法,并通过实验了解它们的变化规律,巩 固对流体阻力基本理论的认识; (2)学习对数坐标纸的用法; (3)了解压力传感器的工作原理。 二、 实验任务 (1)测定流体流经直管时的摩擦系数与雷诺系数的关系; (2)测定流体流动属滞留状态时, 直管摩擦系数与雷诺系数的关系; (3)测定 o90 标准弯头的局部阻力系数。 三、 试验方法及其理论原理 1摩擦系数测定法 直管的摩擦系数是雷诺数和管的相对粗糙( d)的函数,即 )(Re, d ,因此,相对粗糙度一定, 与 Re有一定的关系。 根据流体力学的基本理论,摩擦系数与阻力损失之间存在如下的关 系: 2 2u d l h f (1) 式中: fh ——阻力损失, kg J ; l——管段长度, m; d ——管径, m; u——平

材料的疲劳特性曲线有两种:σ-Ν曲线和等寿命曲线 。

测设复曲线时,必须选定其中一个圆曲线的半径,则该被选定半径的曲线称为主曲线,余下曲线称为副曲线,副曲线半径须由主轴线半径及有关测量数据来计算。副曲线测设与单曲线测设相同,复曲线测设常用方法主要有切基线法和弦基线法两种。

复曲线切基线法

切基线法是虚交切基线,只是两个圆曲线的半径不相等。如图1所示主、副曲线的交点为A、B,两曲线相接于公切点GQ点。将经纬仪分别安置于A、B两点,测算出转角α1、α2,用测距仪或钢尺往返丈量A、B两点的距离AB,在选定主曲线的半径R1后,可按以下步骤计算副曲线的半径R2及测设元素。

(1)根据主曲线的转角α1和半径R1计算主曲线的测设元素T1、L1、E1和D1。

(2)根据基线AB的长度|AB|和主曲线切线长T1计算副曲线的切线长T2为:

(3)根据副曲线的转角α2和切线长T2计算副曲线的半径R2(计算至厘米):

(4)根据副曲线的转角α2和半径R2计算副曲线的测设元素T2、L2、E2、D2。

(5)主点里程计算采用圆曲线主点计算方法。

复曲线弦基线法

如图2所示,设定A(ZY)为曲线的七点,C(GQ)为公切点,JD1、JD2为两交点,目的是确定曲线的终点B,并计算出两曲线的半径和转角。具体测设方法如下:

(1)在A点安置仪器,观测弦切角I1,根据同弧段两端弦切角相等的原理,则得主曲线的转角为:α1=2I1。

(2)设B'点为曲线终点B的初测位置,在B'点放置仪器观测出弦切角I3,同时在切线上B点的估计位置前后打下骑马桩a、b。

(3)C点安置仪器,观测出I2。由2可知,复曲线的转角α2=I2-I1 I3。旋转照准部照准A点,将水平度盘读书配置为:0°00′00″后倒镜,顺时针拨水平角(α1 α2)/2=(I1 I2 I3)/2,此时,望远镜的视线方向即为弦CB的方向,交骑马桩a、b的连线于B点,即确定了曲线的终点。

(4)用测距仪(全站仪)或钢尺往返丈量得到AC和CB的长度,并由此计算主、副曲线的半径R1、R2,得:

(5)由求得的主、副曲线半径R1、R2和测算的转角α1、α2分别计算主、副曲线的测设元素,然后仍按前述方法计算主里程并进行测设。 2100433B

用最简单的话来说:拉RGB曲线是改变亮度,拉CMYK曲线是改变油墨。

下面说得详细些,新手可能需要这方面的知识。

(1)RGB曲线

它的横坐标是原来的亮度,纵坐标是调整后的亮度。在未作调整时,曲线是直线形的,而且是45°的,曲线上任何一点的横坐标和纵坐标都相等,这意味着调整前的亮度和调整后的亮度一样,当然也就是没有调整。

如果你把曲线上的一点往上拉,它的纵坐标就大于横坐标了,这就是说,调整后的亮度大于调整前的亮度,也就是说,亮度增加了。

“曲线”对话框还显示你所调整的点的“输入”、“输出”值,它们实际上就是横坐标和纵坐标。上图“输入”(即横坐标,调整前的亮度)是127,“输出”(即纵坐标,调整后的亮度)是154,意味着把亮度由127提高到154。亮度的取值范围是0~255,由于曲线的连续性,不仅这个点升高了,它左边的点(原来亮度为0~127)和右边的点(原来亮度为127~255)也升高了,这就是说整个画面的亮度都提高了。

曲线下面有两个滑块,在你忘记曲线的明暗方向时提醒你。黑滑块在左边,白滑块在右边,表示左边暗,右边亮。

曲线的左端点代表黑场,假如你把这个点提高,头发、眼珠等黑颜色就会变亮;你把这个点向右拉(现在无法再把它降低),阴影会变得更黑,甚至发焦,但当画面黑场不足时,用这个办法可以加深黑场。

曲线的右端点代表白场,假如你把这个点降低,高光就会变暗,鼻尖、眉弓等处的反光就会变成灰色,这一般是不采用的;假如你把这个点向左拉(它已经无法再升高),接近高光的亮颜色就会变成高光,当画面亮调灰暗无力时,这是一个办法。

可以调节的是4条曲线:RGB(总亮度)、R(红)、G(绿)、B(蓝)。当调节总亮度不能如愿时,你就要调节三原色。要知道RGB图像的颜色是由红、绿、蓝三原色组成的,还要知道改变每种原色的亮度对总的颜色有什么影响。这很容易,随便打开一幅RGB图,随便调节三原色曲线,你就会明白它们的作用。在有了足够的调色经历后,你要具备这样的条件反射:看到任何颜色,都能想象它的三原色组成,比如红润明亮的肤色是由很亮的红、较亮的绿和很暗的蓝组成的。

(2)CMYK曲线

它的横坐标是原来的油墨量,纵坐标是调整后的油墨量,取值范围是0~100。

“油墨量”是个笼统的说法,确切地说,它是网点面积覆盖率,是单位面积的纸被油墨覆盖的百分比。比如青的网点面积覆盖率是70%,意味着在1平方毫米的纸上,有0.7平方毫米被青墨覆盖。油墨覆盖得越多,颜色越深,因此70%的青墨比50%的青墨深,0%完全是白纸(印刷上叫“空白”),100%完全是墨(印刷上叫“实地”)。**墨也是这样。

通常的印刷使用4种油墨——青、洋红、黄和黑,前面3种是颜料三原色,画过画的人都知道它们可以组成丰富的色相,黑是用来增加明暗层次的。因此,在CMYK“曲线”对话框中有5种曲线可调节——CMYK(总墨量)、C(青墨量)、M(洋红墨量)、Y(黄墨量)和K(黑墨量)。

请打开任何一张CMYK图片,调节这些曲线,你立刻会明白每种油墨的增减对画面有什么影响。

对于CMYK要形成这样的条件反射:看到任何颜色都能想象它的四色组成。比如明亮红润的肤色是由较多的洋红、较少的黄、很少或空白的青和黑组成的。照相制版时代的分色工比我们更强,他对CMYK值的想象能精确到5%。把这样一位老人从印刷厂退休职工麻将室拉出来,让他对我们的图1-2a说点什么,他会说亮调的黄居然上了20,太多了。而我们要做的,就是把曲线往下拉。2100433B

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 管道隐患排查电磁检测技术

- 管道静水压试验台

- 管道风险评价技术

- 箭牌漆

- 箭线图法

- 箭蕨科

- 箱体整理

- 箱包产品设计与制作

- 箱包设计与制作工艺

- 箱包设计与工艺

- 箱型锅炉

- 箱大大移动房屋(深圳)有限公司

- 箱式金属封闭开关设备和控制设备

- 箱形桥

- 箱形船船体结构节点

- 箱框

- 圆形隧道反向曲线隧道中心线两种偏移计算方法的比较

- 张峰水库2号倒虹预应力钢筒混凝土管道安装施工工艺

- 中国哈尔滨国际水处理给排水设备及泵阀管道展会概况

- 在用工业管道定期检验规程.20030601doc

- 中低压燃气管道工程质量控制及常见问题处理教学提纲

- 通风预埋管道的防护密闭专项工程质量验收记录表

- 峪道河灌区节水改造管道输水与渠道输水方案比较分析

- 中国热水管道增压泵价格行业十大立式自吸泵品牌首选

- 以管道形状的改变来提高风机系统流量的节能方法

- 原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范跨越工程.

- 新的水泵水轮机全特性曲线处理方法及其工程应用

- 中国变频管道泵型号

- 工艺场站及阀室地上管道及设备外防腐层材料技术规格书

- 关于排烟积灰水平管道来流绕过管道附着概率模型

- 光固化改性环氧玻璃钢防护层在定向钻穿越管道上应用

- 广东广州长度8663市政管道372#工程造价指标