电机及其传动系统——原理、控制、建模和仿真图书目录

译者序

前言

致谢

作者简介

第1章电机的物理基础1

1.1引言1

1.2感应和相互作用定律:定性讨论1

1.3感应和相互作用定律:深入讨论3

1.3.1线圈中的感应电压3

1.3.2感应电流和相互作用定律5

1.3.3一个简单的电动机:运动中的相互作用定律5

1.3.4感应定律和相互作用定律的共同作用7

1.4电机系统的能量转换8

1.4.1利用相互作用定律计算转矩8

1.4.2基于能量守恒原理的能量转换分析10

1.4.3线性系统的能量转换13

1.5磁路的非线性现象15

1.5.1线性铁心的解16

1.5.2非线性铁心的解16

1.5.3考虑磁滞因素18

1.6结束语19

习题20

参考文献21

第2章交流电机原理22

2.1引言22

2.2交流电机绕组的布置22

2.2.1集中绕组22

2.2.2短距绕组24

2.2.3分布式绕组26

2.2.4正弦分布式绕组27

2.3多相电机的绕组28

2.3.1三相集中绕组29

2.3.2三相正弦分布式绕组29

2.4增加极数31

2.4.1单相多极绕组31

2.4.2三相绕组布置31

2.4.3多极电机的旋转磁场32

2.5绕组布置实例33

2.6绕组的电感34

2.6.1简单圆形转子电机的自感和互感34

2.6.2凸极转子电机的自感和互感36

2.6.3分布式绕组的电机互感38

2.6.4交流电机的分析方法40

习题41

第3章直流电机原理43

3.1引言43

3.2简单的直流电机43

3.2.1直流电机的感应电压及其整流43

3.2.2换向过程及要求46

3.3直流电机中主磁场和电枢的相互作用47

3.4他励直流电机的动态模型48

3.5稳态性质及其传动系统的原理53

3.5.1稳态运行53

3.5.2传动系统53

3.6直流电机的闭环速度控制55

3.6.1基本调压速度控制环55

3.6.2带有电流内环的调速系统57

3.7调速系统的变流器电路59

3.8结束语59

习题60

参考文献60

第4章感应电机模型61

4.1引言61

4.2在abc坐标系上的电机方程61

4.3电机方程的坐标变换64

4.3.1坐标变换的原理64

4.3.2磁链方程和电压方程的变换65

4.3.3电机转矩方程的变换67

4.4稳态模型的推导68

4.5等效电路参数的确定及处理70

4.6结束语75

习题75

参考文献77

第5章感应电机的稳态控制方法78

5.1引言78

5.2稳态模型分析78

5.3控制方法简介83

5.4定子电压控制83

5.5定子频率控制84

5.6恒V/f控制85

5.7定子电流控制89

5.8结束语93

习题93

参考文献94

第6章感应电机的高性能控制方法95

6.1引言95

6.2磁场定向(矢量)控制95

6.2.1其他实现方法100

6.2.2其他类型的磁场定向控制101

6.3直接转矩控制101

6.3.1直接转矩控制的原理101

6.3.2定子磁链和转矩估计器103

6.4结束语105

习题105

参考文献106

第7章同步电机的高性能控制方法107

7.1引言107

7.2三相永磁同步电机模型107

7.2.1在ABC三相坐标系中的电机模型108

7.2.2转矩方程推导109

7.2.3转子参考坐标系中的电机方程111

7.2.4稳态模型112

7.3PMSM的转矩控制113

7.3.1转矩和速度控制原理113

7.3.2实际问题114

7.4结束语115

习题116

参考文献117

第8章电机驱动用电力电子电路118

8.1引言118

8.2交流电源变换118

8.2.1三相AC-DC整流器119

8.2.2AC-AC变换:三相交-交变流器122

8.3直流电源的变换124

8.3.1两电平VSC开关单元125

8.3.2可控直流电压125

8.3.3可控交流电压126

8.3.4可控交流电流128

8.3.5AC-DC-AC变流器129

8.4电力电子电路的实际问题131

8.4.1转矩波动131

8.4.2开关损耗131

8.4.3噪声和电磁辐射132

8.5结束语132

习题133

参考文献134

第9章基于仿真技术的电机传动系统设计135

9.1引言135

9.2基于仿真技术的优化设计方法136

9.2.1目标函数的设计137

9.2.2非线性优化算法的必要条件137

9.3电机传动系统的优化设计实例138

9.3.1间接矢量控制系统的优化设计138

9.3.2多目标优化143

9.3.3多最优解145

9.4结束语149

参考文献150

附录A:动态系统的数字仿真151

A.1引言151

A.2动态系统的状态空间表示法151

A.3Euler数字积分法152

A.4结束语153

习题153

参考文献154

附录B:功率半导体器件155

B.1引言155

B.2不控型开关器件155

B.3半控型开关器件156

B.4全控型开关器件157

B.5结束语157

参考文献158

附录C:三角恒等式159

C.1基本运算159

C.2和差与乘积159

C.3组合公式1602100433B

电机及其传动系统——原理、控制、建模和仿真造价信息

本书第1章和第2章讲述了电机的基本结构和基本电磁学定律,第3章讲述了直流电机的基本工作原理和调速方法,第4~7章讲述了交流电机的基本工作原理和调速方法,第8章简要地介绍了本书涉及的电力电子技术,第9章介绍了一种新颖的基于仿真技术的电机传动系统设计方法。

电机及其传动系统——原理、控制、建模和仿真图书目录常见问题

-

第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...

-

第一篇 综合篇第一章 绿色建筑的理念与实践第二章 绿色建筑评价标识总体情况第三章 发挥“资源”优势,推进绿色建筑发展第四章 绿色建筑委员会国际合作情况第五章 上海世博会园区生态规划设计的研究与实践第六...

-

前言第一章 现代设计和现代设计教育现代设计的发展现代设计教育第二章 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动工业革命初期的设计发展状况英国“工艺美术”运动第三章 “新艺术”运动“新艺术”运动的背景法国的“新艺...

电机及其传动系统——原理、控制、建模和仿真图书目录文献

电厂图书目录

电厂图书目录

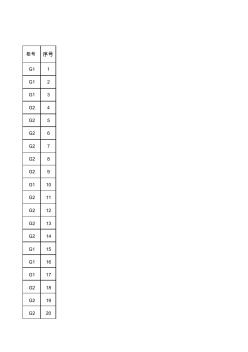

柜号 序号 G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下

工程常用图书目录

工程常用图书目录

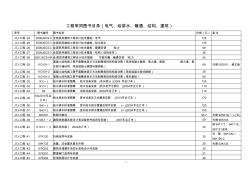

1 工程常用图书目录(电气、给排水、暖通、结构、建筑) 序号 图书编号 图书名称 价格(元) 备注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全国民用建筑工程设计技术措施-电气 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调 ?动力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全国民用建筑工程设计技术措施-结构(结构体系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇-暖通空调 ?动力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架 -剪力墙、框 支剪力墙结构、现浇混凝土楼面与屋面板) 69 代替 00G101

为了适应现代数字化控制系统的发展,《电力电子、电机控制系统的建模和仿真》在连续系统的建模仿真外,还介绍了采样离散系统的建模和仿真方法。《电力电子、电机控制系统的建模和仿真》附有仿真模型光盘,最大限度地为读者学习提供了方便。

《电力电子、电机控制系统的建模和仿真》可用于高等学校电类专业的选修课教材,也可供研究生和技术研究人员参考和使用。

《新能源发电过程的动态建模、仿真和控制》讨论了对一系列能源系统进行动态建模、仿真和控制的核心问题,包括燃气轮机、风力机、燃料电池和电池等。这些建模和控制原理也同样适用于其他非常规发电系统,如太阳能和波浪能发电。本书的主要特点在于,涉及了热力学、流体力学、传热学、电化学、电网和电机等主题,并着重讨论了它们在发电、控制和调节等领域的应用。本书将帮助读者理解能源系统的建模方法以应用于控制器的设计,并掌握控制系统和调节器的基本设计过程。它也将对能源系统的动态仿真和监测系统的实现提供有益的指导。通过对可观测系统变量的量测来估计系统内部变量,从而实现对系统的监测。对于混合发电系统的设计者们而言,本书也将提供有效的帮助。本书介绍了混合发电系统中涉及的先进技术,例如浮动或近海风力机以及燃料电池等。本书通过真实案例分析介绍了基于非线性动态模型的各种发电系统的实际控制规则,在这些控制规则中并不需要对非线性动态模型进行线性化。同时,本书还向读者介绍了基于非线性模型的估计方法及其在能源系统中的应用。

内容简介

《物流系统建模与仿真》一书的主要目的是介绍如何使用Arena仿真软件来研究物流系统问题。本书首先介绍了仿真的概念及仿真技术的发展过程;接着论述了随机离散系统仿真及其相关概念;随后解释了如何使用Arena软件对库存系统、仓库系统优化设计和生产物流系统进行仿真;还介绍了如何将VBA技术和Arena集成,实现更复杂的模型逻辑;最后论述了如何使用OptQuest等工具进行系统优化以及如何创建Arena仿真模型动画等内容。 本书可作为物流管理或相关专业本科生及研究生教材,也可供Arena仿真建模研究者阅读参考。

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 电机及其拖动

- 电机及应用(第2版)

- 电机及拖动基础上册

- 电机及拖动基础学习指导

- 电机及拖动基础实验/实训指导书

- 电机及拖动应用技术

- 电机及拖动技术

- 电机及拖动(第2版)

- 电机及拖动(第3版)

- 电机及控制技术(第2版)

- 电机及控制技术

- 电机及电力拖动基础

- 电机及电气控制实践

- 电机变压器安装与检修

- 电机变压器设备安装与维护(教师用书)

- 电机可靠性维护

- 基于压电堆驱动器的喷嘴挡板式气体控制阀

- 电气工程及其自动化特色专业建设探索

- 分形DGS单元结构设计及其在微带电路中的应用

- 医院病房楼工程施工装饰装修工程施工控制

- 多逆变器太阳能光伏并网发电系统的组群控制方法

- 在全县非煤矿山和危化企业安全生产工作会议上的讲话

- 永磁同步电机简介

- 支持并行工程和智能CAPP的制造资源建模技术

- 有源配电网设备利用率影响因子体系及其价值计算方法

- 宜兴沈北路二号桥大直径钻孔灌注桩的施工与质量控制

- 一拖一变频柜电气原理图(三晶VM1000B系列)

- 一体式膜-生物反应器中膜面污泥沉积速率及其影响因

- 云计算对企业信息化系统建设和运营的影响分析和改进

- 政府和社会资本合作(PPP)项目物有所值评价

- 新的基于NGA/PCA和SVM的特征提取方法

- 中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范