扁菱花壶

扁菱花壶

此壶通体作菱花式,盖身浑然一体,分六瓣组成,上下对称。棱线凹凸分明,有棱有廓,权衡比例,秀丽可爱。壶式由线云壶变化而来,桥钮与菱花瓣相融,嘴作棱花式,胥出自然,把弯曲恰体,端握方便,壶腹中央束一方腰带,整个菱线自壶顶至壶底相交成一点,分毫不差。壶盖六面可置换,十分严密,技艺精湛。

扁菱花壶基本信息

| 中文名称 | 扁菱花壶 | 高 | |

|---|---|---|---|

| 宽 | 形 状 | 菱花式 |

扁菱花壶造价信息

扁菱花壶常见问题

-

你好,菱花紫砂壶的价格根据紫砂壶的胎质成型质量的好坏价格不同,一般质量的在120-400元,质量更好的有500-800元的,也有具有收藏价值上千的,紫砂壶的材料是紫砂矿土,由紫泥、绿泥和红泥三种基本泥...

-

特点是该器物造型奇特。小口短颈,矮圈足,腹体扁圆。壶流塑成凤鸟的头部,羽毛长而飘洒。壶柄拳曲作凤尾,配上用青花勾画的两翅垂至壶体两侧,下面绘缠枝花卉。好像凤鸟飞翔于花丛之中。通体施白釉,釉色白中泛青。...

-

拱宸桥东 乘坐K198路,经6站,到联桥下车步行约 168 米到众安桥乘坐18/K18路,经4站,到庆春路红菱新村下车步行约 &...

扁菱花壶文献

谈紫砂“绣球花壶”的设计创作

谈紫砂“绣球花壶”的设计创作

宜兴紫砂壶的造型与装饰有着自己独特的艺术语言,它的制作过程采用的是全手工泥条拍打成型法(圆器)和泥片镶接成型法(方器),这种手工成型的方式给了紫砂艺人以广阔的创作自由,通过艺人灵巧的双手,心手相应,把多姿多彩的自然物象融入造型设计与制作之中,并体现了一种赏心悦目、适宜把玩的和谐之美。宜兴紫砂壶的塑饰应用得好就可以起到"锦上添花"的作用,也可以表达作者的设计理念。如时大彬的"印包方壶"、"龙凤印包壶",把方器的刚正和印包的柔和融为一体,产生了刚柔相济的特殊美感。

收藏地:泰州姜堰博物馆。

陶壶的上部为灰色,下部为橙色,口、系、底均有不同程度残缺。记者用尺测量,陶壶高33厘米,口径13厘米,腹径17厘米。

姜堰博物馆副馆长说,从器型推断,这只陶壶为隋朝所制,距今已有1400多年,是古代用来盛放酒水等液体的容器。“这只陶壶是姜堰西北郊首次出土的隋朝文物,丰富了姜堰博物馆的隋朝文物馆藏,对姜堰地区历史研究具有积极意义。出土陶壶的地方,说明隋朝就有先民生存。”由于陶壶部分残缺,该馆专业人员将对陶壶进行修补。

捐献者:姜堰海泰物资有限公司。

来历:2011年7月,公司建设厂房,工人挖土时,发现了这只陶壶。由于公司所处的位置比较特殊,东有天目山遗址,西有单塘河遗址,他们猜测这只陶壶可能是一件文物,就将它保存收藏。 2100433B

竹段壶便是以竹为主题的经典壶型,壶身采用的是古典造型,笔直而粗壮的壶身,给人一种踏实之感。壶嘴、把、盖钮亦取竹段,生动自然,挺拔清秀。竹自清高,壶亦清高。昔有东坡“宁可食无肉,不可居无竹”。板桥竹石图数幅,以达文人之意。今竹寓于壶,更显清雅。时而似有古风轻轻徐来,时而又似有君子款款走来。

竹段壶是紫砂壶中传统的不能再传统的器型了,自清代以来,宜兴的历代紫砂工手都喜欢采用竹子作为紫砂壶的创作题材。除了竹子本身质朴自然、不尚奢华的特点和紫砂陶温润精细、含蓄内敛的本质特别契合之外,竹子还寄托了人们心中的美好愿望和理想。

人们爱竹,与中国古代传统文化中“天人合一”思想是分不开的。竹有竹的傲骨铮铮,铁血柔情,亦有人赋予的思想情感,志向和节操,因此竹为人所钟爱。中国是世界历史上使用竹历史最悠久的国家,其竹文化与中国的传统文化源远流长,渗透到各个地方。

“竹”是品性高洁的植物,尤其是在宜兴这样一个竹的海洋,竹,更是人们眼里口中的爱物。一场春雨过后,竹笋破土而出,直指云天,所谓“清明一尺,谷雨一丈”,便是对她青春活力和勃勃生机的写照。历代的紫砂艺人对竹吟咏不断,创造出大量以竹为题材的紫砂陶艺作。竹之挺拔、常青不凋之色,以及竹的摇曳之声和清疏之影尽入壶艺。并借以象征与表现虚心、高洁、耿直、 坚贞、思念等情志和思想,构成了紫砂壶情志依附竹意象。情志贯注竹意象、情志超越竹意象的竹壶类型,从而显示出了竹子清新淡雅、幽静柔美的审美特征。

对于“竹”这个永恒的艺术主题,历代紫砂陶艺工作者采用简笔勾勒,就将修篁美竹的君子气质演绎得惟妙惟肖。此外,紫砂泥料也是一大特色,紫砂泥温润的色泽古朴淡雅,契合了竹子的君子之风。竹段便是以竹为主题的经典壶型,壶身采用的是古典造型,笔直而粗壮的壶身,给人一种踏实之感。板桥竹石图数幅,以达文人之意。今竹寓于壶,更显清雅。时而似有古风轻轻徐来,时而又似有君子款款走来。

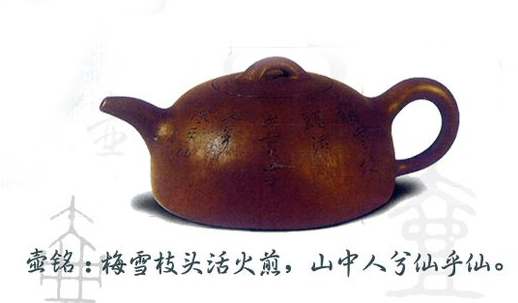

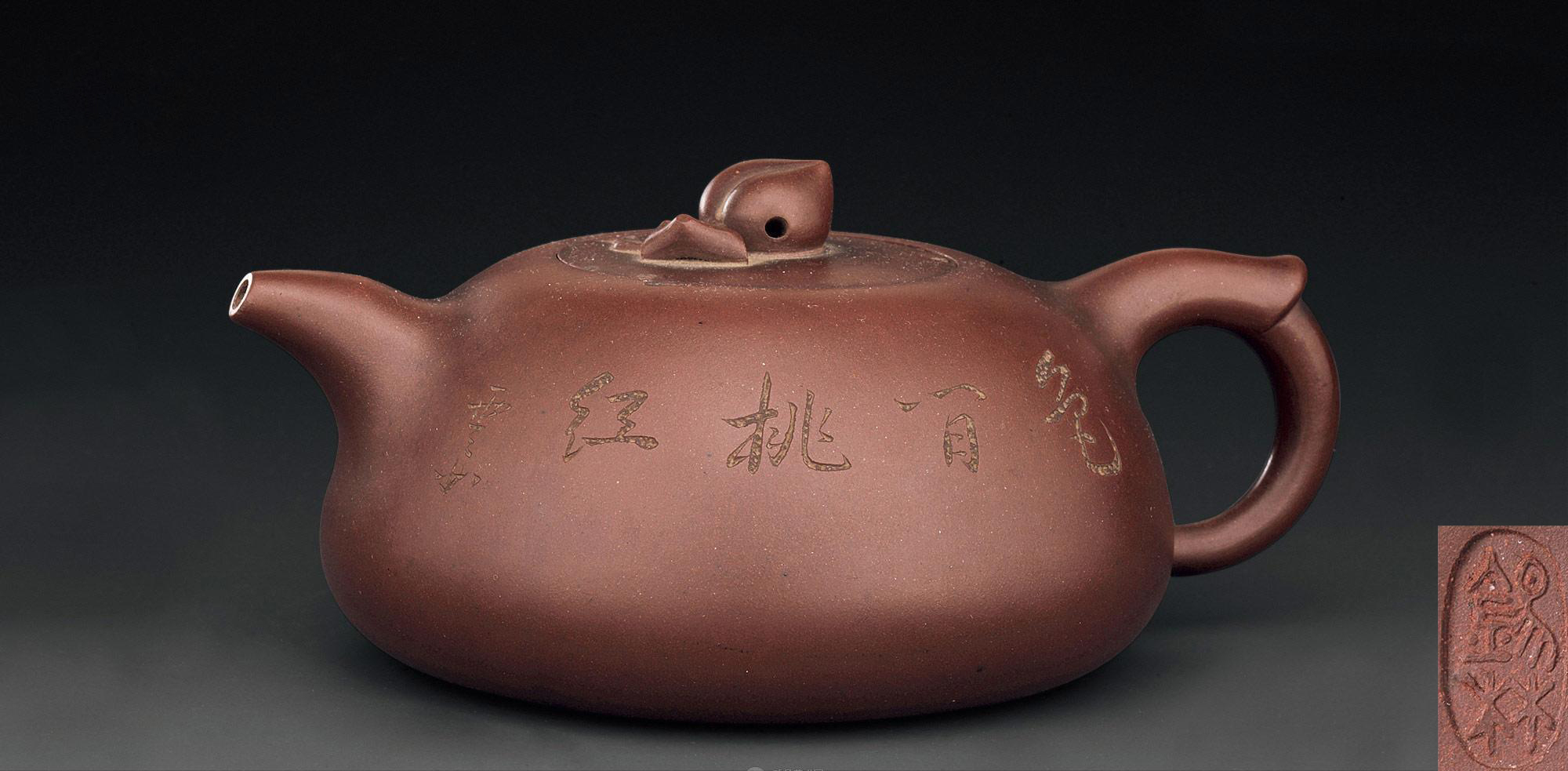

半瓜壶为曼生壶式之一。酷暑难当,仆人呈凉瓜欲切,曼生阻,自操刀中切,一半仰,一半匍匐桌面。仆人欲翻起,曼生又阻,凝视匍匐之半瓜:蒂为盖,藤为把,再添壶流,可为新壶。倘归田,隐于山水,取暗香梅花,置松枝活火,煎茶以品,铅华洗尽,何异于仙?绘壶成图,壶形随意,命名亦随意,称“半瓜壶”。

“半瓜壶”的造型特点:

壶状若倒扣的碗形、半球形、半月形,壶身圆滑,溜肩如莼,底大若盘,平底无足;嵌截盖面与壶身的弧度一致;或配球钮,或配桥钮,或配瓜蒂钮,简约而稳重,严谨而古朴;壶流与壶把所占空间大小相近,分别增加了壶的整体性和平衡感。

壶体的轮廓美、流与把的韵律美、壶钮的婉约美,尽可淋漓尽致地展现制壶者的艺术水准。虽简约明快,但结构严谨,质朴端庄,张弛有度,营造的是一种对团圆的期盼。

“半瓜壶”赏析:

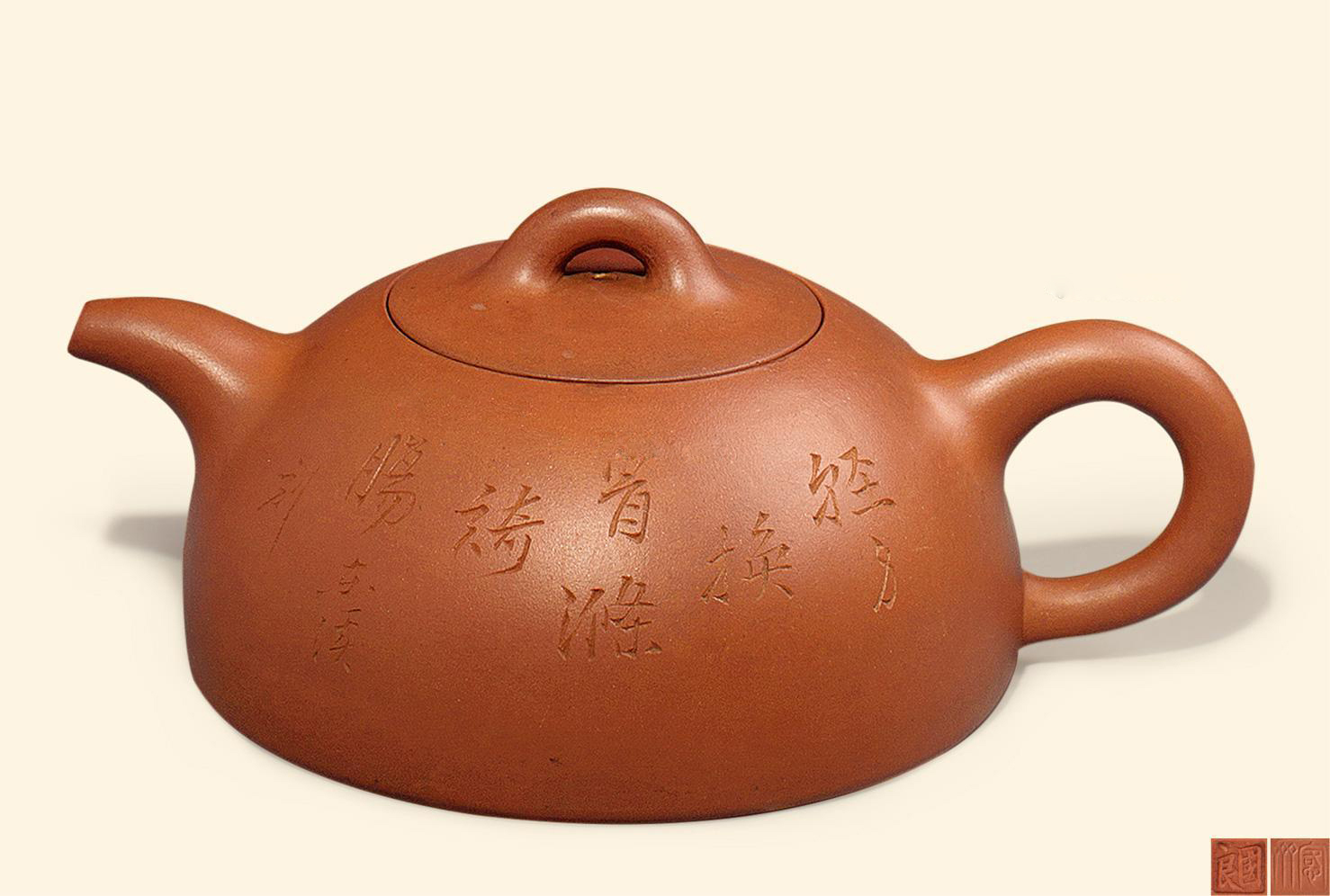

清中期 杨彭年造半瓜壶

半瓜壶为半圆形制,似古代石权,故称“半瓜”,亦是曼生经典壶式之一。壶底平整稳重,直流短粗有力,收于窄口,壶身圆润饱满,溜肩,截盖隆起似小半球与壶身相应和,桥形壶钮亦似半月,上下呼应,简约自然中透出浓浓诗意。壶身一面刻竹枝叠叶,一面铭文“翠一杆伴读书冬为喊余”署款“彭年作”,底钤阳文篆书“杨彭年造”。

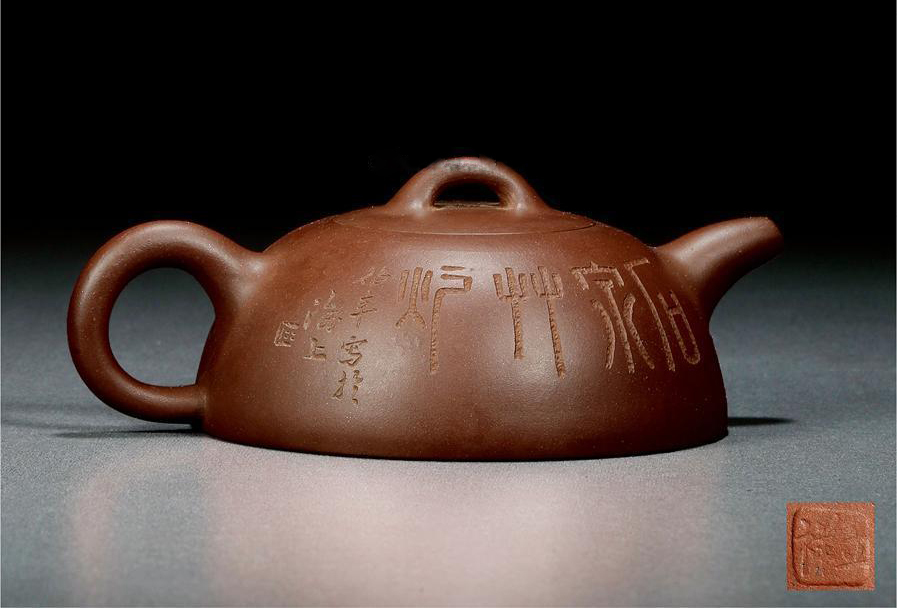

清晚期 立祥制任伯年刻紫泥半瓜壶

此壶紫泥制成,壶底广阔稳重,一弯壶流出水有力,收于窄口,壶身饱满圆润,溜肩截盖,桥形壶钮似半月状,上下相衬,从壶顶到壶底一气呵成。壶身一面刻有劲草,枝叶错落有致,布局精巧,画意十足。一面刻铭篆书“石泉竹炉”,不禁让人联想竹炉山房,二泉茶事之雅趣,并署款“任”、“伯年”。

清 俞国良制东溪刻半瓜壶

清 之廷制半瓜壶

清晚期 锡林款紫泥刻瓜果纹半瓜壶

清 吴大澂 半瓜壶

半瓜壶

作者:王其明 编号:22809

泥料:紫玉金砂 容量:370CC

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 奥吉野抽水蓄能电站

- 压差自清洗过滤器

- 大瓣扁萼苔

- 气动调节阀门

- 阀门检测仪

- 脐草属

- Z641H气动闸阀

- SEMEM/DFK-1/-2型电动阀门控制器

- 超驰控制

- oft

- 大榕树

- 空气采样报警系统

- 钝背草

- 肇庆文昌阁

- 大托叶云实

- 大菟丝子

- 中国紫铜扁线行业市场前景分析预测年度报告(目录)

- 接地扁铁焊接方法

- 接地扁铁连接工艺

- 型扁软电缆中钢丝绳选配及承拉能力检测与设定

- 中国净水壶行业深度调研报告目录

- 冷成型用冷轧低碳钢扁平轧材中文

- 扁型千斤顶法进行整体现浇简支空心板桥梁支座更换施工技术

- 35kV干式空心电抗器玻璃钢底座接地扁铁发热问题

- 无粘结预应力施工技术在扁梁平板建筑结构工程中的应用

- 壶源溪富阳段农村小水电站生态改造的思路及措施

- 双玻璃丝包扁铜线和圆铜线验收标准资料

- 扁钢中心间距为40mm压焊钢格板常用规格及安全荷载表

- 扁钢中心间距为20mm压焊钢格板常用规格及安全荷载表

- PE聚乙烯塑料容器壶、杯不宜盛放植物油或热饮

- Q235B在ERW钢管生产中压扁试验开裂原因分析

- SCA静态爆破技术在壶流河水库除险加固工程中应用