三峡水库蓄水前后洞庭湖区水环境演化过程研究进展

为揭示洞庭湖区水环境变化对三峡蓄水等因素的响应过程,总结各学者研究成果的基础上得出以下主要结论:三峡大坝建成运行后洞庭湖区主要污染物仍是总氮、总磷,湖区水质由贫-中营养过渡到轻度富营养,水质进一步恶化;三峡蓄水改变了原有湖区水文节律及底床冲淤状况,导致湖区水质指标变化;荆江河段与四水流域排污量增大,对湖区水质影响效应逐渐增强;湖区湿地出露时间提前,湿地生态系统受到一定程度破坏;目前各学者对水质评价指标各有不同、评价结果迥异,对水环境治理带来一定的影响。建立考虑三峡工程影响下合理的湖区水质预测预报机制已是当前亟需解决的重大科学问题,为预测湖区水质的变化趋势和水环境综合治理提供科学合理的理论依据。

三峡水库蓄水对洞庭湖湿地生态系统服务价值的影响

通过实地调查与测定,获取相关数据,运用货币方法分别估算三峡水库蓄水前(1996年)后(2010年)洞庭湖湿地生态系统服务价值.结果表明:三峡水库蓄水后,湿地生态系统服务总价值由1996年的156.69×108元增加到2010年的177.11×108元;1996年湿地主要服务价值量排位为:调蓄洪水>蓄水供水>大气调节>科研教育,2010年湿地主要服务价值量排位变为旅游休闲>交通航运>大气调节>蓄水供水;在洞庭湖湿地生态系统服务总价值量中,与水体关联的直接价值量由1996年的110.85×108元减少到2010年的27.47×108元,减少了75.2%;尽管物质产品生产与供给方面的直接价值比重有所增加,但生态环境调节与维护、文化社会方面的间接价值却保持在总价值量的80%左右;除气候因素外,三峡水库蓄水、长江入湖水沙减少也是导致洞庭湖湿地生态系统服务价值变化的症结所在.

三峡水库蓄水前后库区及坝下游水质变化与成因探讨

为了解三峡水库运行对大坝上下游水质的影响,同时为三峡江段水质保护提供参考,根据长江三峡水环境监测中心在三峡库区官渡口和坝下南津关两个重要断面1998~2012年间的水质监测资料,比对分析了水库蓄水前后部分水质指标的年际和年内变化特征,并探讨其成因.结果表明,2003年三峡水库135m蓄水成功后,水体中ss和重金属等指标浓度下降,tp等营养盐指标浓度呈不同程度减小do等氧平衡指标浓度总体下降.由此可得:三峡水库运行对库区及坝下游水体水质有积极影响;水库运行后,水流变缓,泥沙沉降,使得水体含沙量明显减少,污染物浓度也相应降低,泥沙吸附沉降作用对减少大多数水体污染物的作用不可小觑;但库区中吸附了大量水体污染物的泥沙,如果再悬浮,会对长江干流水质产生不利影响,应密切关注库区水体泥沙含量的变化规律.

编辑推荐下载

三峡水库蓄水前后长江枝城至沙市段水质评价

为探讨三峡水库蓄水以来长江枝城至沙市河段的水质变化情况,利用这一河段3个断面水质实测资料,通过模糊评价方法与权重值分析,对1998~2011年水质状况进行了分析评价.结果表明,枝城至沙市河段水质尚好,铅为对沙市河段水质影响最大的污染因子.对比了三峡水库蓄水前后的水质评价结果,表明水质状况未受明显影响,分析成果可为相关机构管理该河段的水资源提供参考.

三峡水库蓄水前后对乌江流域径流影响分析

以长江三峡水库蓄水运行的2003年为分界点,将乌江流域1956~2014合计59年降水、径流资料分为两部分,定量分析了三峡水库2003年蓄水前后乌江流域降水径流的趋势变化.根据乌江流域在三峡水库2003年蓄水后的降水资料插补出其径流资料,并与实测径流资料相比较,定量分析在气候等条件不变情况下,因下垫面条件改变对径流有何种程度的影响,为长江上游控制性水库优化调度,径流预报模型的选用,水资源合理配置提供技术支撑.

三峡水库蓄水前后洞庭湖区水环境演化过程进展热门文档

浅析三峡工程建成后对洞庭湖水环境的影响

从水环境的角度分析三峡工程对洞庭湖的影响,研究三峡工程建成后洞庭湖的水环境容量、淤沙变化、化学特征、生态环境变化,提出三峡工程建成后对洞庭湖水环境的影响主要有三方面:①枯水期增泄流量及洪水期减泄流量对水生动植物的影响;②水库拦蓄泥沙对淤积的影响;③对水质的影响。

三峡工程的运行对洞庭湖水环境容量的影响

以cod、tn、tp为例,讨论了三峡工程运行前后洞庭湖水环境容量的变化,并对其产生原因进行了分析,结果表明,三峡工程的运行增加了洞庭湖枯水期的水环境容量,而在丰水期有小范围的降低。总体来看,在全年的大部分月份中三峡工程的运行在一定程度上提高了洞庭湖的水环境容量,对洞庭湖水体状况的改善起到了积极的促进作用

三峡水库蓄水对库区降水量的影响分析

三峡大坝建成后库区水位上升,常年水面面积也将大幅增加,库区下垫面将发生变化,从而导致局地气候特征的变化。为了解三峡大坝对库区降水量的影响,基于三峡库区37个雨量站点1958-01-01~2008-12-31逐日有效降水量资料,采用气象诊断旋转正交经验函数(reof)方法计算并分析了三峡库区和大坝南北部年均降水量、四季降水量的时空变化情况,并通过reof模态图时间系数分析了建坝前后降水量的波动情况。结果发现,三峡水库运行后库区降水量存在一定的波动,三峡大坝在运行前45年与运行后6年的时间内,年均、四季整个库区与北部降水量差值波动幅度并不明显。

三峡水库蓄水后长江沙市河段水位变化分析

以统计学为基础,通过对历史实测资料进行分析,研究三峡蓄水前后沙市河段航道水位变化现象,找出其变化规律,可为今后长江沙市河段的航道维护管理工作提供技术支持。

长江三峡水库蓄水对断层活动的影响

分析了位于仙女山断裂带的湖北省秭归县周坪站倾斜仪2002~2009年的观测数据,并与三峡库区水位资料进行了对比分析,结果发现,蓄水前后倾斜仪观测曲线的走向发生了趋势性变化,表明三峡蓄水对附近的断层活动有影响,蓄水期间的短期荷载变化引起的响应更为显著,但蓄水效应没有从根本上改变断层的活动性质;还发现3次大的蓄水期间,水位上升量与观测曲线的上升量成相同比例的对应关系,进一步说明,周围断层对三峡蓄水引起的荷载变化响应明显,不同的荷载变化引起断层活动变化的程度不同.

三峡水库蓄水前后洞庭湖区水环境演化过程进展精华文档

三峡水库蓄水对下荆江监利河段航道条件影响分析

三峡水库蓄水后,荆江河段冲刷以枯水河槽冲刷为主,对航道条件将产生显著影响,其中窑监河段近年来航道条件持续恶化。分析不同年份监利河段洲滩形态与删除碍航程度,认为三峡蓄水后洲滩受到冲刷是航道条件恶化的原因之一;而通过对浅滩段横断面年内变化及各年汛后退水过程中水位变化与航道水深变化对应关系分析,初步确定了退水过程中最佳的冲刷流量区间为10000~15000m3/s,三峡蓄水导致退水过程加快,将导致汛后浅区冲刷不足,枯季碍航。

三峡水库蓄水运用以来库区泥沙淤积特性研究

本文根据三峡水库蓄水运用以来实测水文、河道地形观测资料,对三峡水库进出库水沙变化和泥沙淤积特性进行了较为系统地分析,并将实测结果与三峡工程初步设计阶段、"九五"、"十五"攻关阶段的计算结果进行了对比,结果表明:2003年6月~2010年12月,三峡入库悬移质泥沙15.801亿t,出库悬移质泥沙4.118亿t,水库淤积泥沙11.683亿t。从淤积强度沿程分布来看,随着坝前水位的逐渐抬高,泥沙淤积呈上延趋势。从横向分布来看,泥沙淤积主要集中在主槽。从纵向分布来看,库区干流泥沙淤积以宽谷段(平均库区水面宽大于600m)为主,占全河段总淤积量的97.4%,窄深段淤积相对较少或略有冲刷。不同阶段水科院和长科院研究成果均表明,在三峡水库运用前10年大坝至丰都河段河床淤积最明显,由于各计算方案所采用的入库水文边界条件与蓄水运用后的实测水沙过程有一定的差别,引起各阶段研究库区年均淤积量较实测值偏大、近坝段的淤积强度较实测值偏小以及水库排沙比偏大等情况出现,但淤积量的沿程分布特性与实测值吻合较好。

洞庭湖区生态环境退化状况及其原因分析

洞庭湖区生态环境退化状况及其原因分析 姜加虎,黄群 中国科学院南京地理与湖泊研究所,江苏南京210008 摘要:洞庭湖居湖南省东北隅,长江荆江段南岸。湖泊形状呈近似“u”字形,岳阳站水位 33.50m时(黄海基面),湖长143.00km,最大湖宽30.00km,平均湖宽17.01km,湖泊面 积2625km2;最大水深23.5m,平均水深6.39m,蓄水量167×108m3。因入湖泥沙长期 淤积、高洲围垦、并垸合流等自然因素和人类活动的共同影响,自清代末期以来,湖泊形态 演变剧烈,湖盆抬高,入湖河流三角洲快速发育,湖面南移而缩小;现湖体已明显演变为西 洞庭湖、南洞庭湖和东洞庭湖首尾相接三个部分,具有“高水湖相,低水河相”的典型特征。 洞庭湖区不但是我国受洪水威胁最严重的地区之一,而且生态退化和环境问题也十分突出, 一直受到国家的高度

洞庭湖区启动10大环境治理工程

湖南将在洞庭湖区继续实施沟渠塘坝清淤、畜禽养殖污染整治、河湖围网养殖清理、河湖沿岸垃圾清理、重点工业污染源排查等五大专项行动的同时,启动环境治理10大工程建设,促进洞庭湖区水环境质量持续稳步提升。湖南省自2016年3月启动洞庭湖水环境综合治理五大专项行动。截至去年底,累计完成大

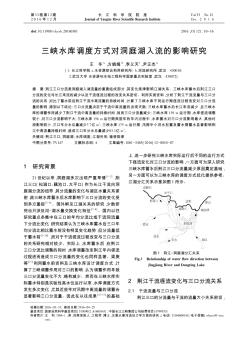

三峡水库调度方式对洞庭湖入流的影响研究

荆江三口分流是洞庭湖入湖流量的重要组成部分,其变化规律影响江湖关系。三峡水库蓄水后荆江三口分流的变化与长江来流的减少以及干流径流过程的改变关系密切。利用实测资料,分析了荆江干流流量与三口分流的关系,对比了蓄水前后荆江干流中高流量的持续时间,计算了三峡水库不同运行期径流过程改变对三口分流量的影响,得到以下结论:三口分流量决定于干流中高流量的出现天数;三峡水库蓄水后长江来流减少,且三峡水库的调蓄作用减少了荆江干流中高流量的持续时间,故而三口分流量减少;三峡水库139m运行期,水库径流调整较小,对三口分流影响不大;三峡水库156m运行期典型年的年内过程中,水库蓄水对三口分流影响最大,其他时段影响较小,三口年分水总量减少7.7亿m^3;三峡水库175m运行期,汛期中小洪水拦蓄及蓄水期蓄水显著影响荆江中高流量持续时间,造成三口年分水总量减少83.1亿m^3。

三峡水库蓄水前后洞庭湖区水环境演化过程进展最新文档

厅科技外事处组织开展三峡工程运行对洞庭湖区影响调研考察

为进一步掌握三峡工程运行后洞庭湖区所发生的变化与遇到的问题,2016年11月28日至30日,湖南省水利厅科技外事处组织开展了“三峡工程运行对洞庭湖区影响调研考察活动”。厅科技委、省水利学会、湖南师范大学、长沙理工大学、省水电设计院、水电职院、省水科院有关专家学者以及厅科技外事处、水资源处、水文局、

厅科技外事处组织开展三峡工程运行对洞庭湖区影响调研考察

为进一步掌握三峡工程运行后洞庭湖区所发生的变化与遇到的问题,2016年11月28日至30日,湖南省水利厅科技外事处组织开展了“三峡工程运行对洞庭湖区影响调研考察活动”。厅科技委、省水利学会、湖南师范大学、长沙理工大学、省水电设计院、水电职院、省水科院有关专家学者以及厅科技外事处、水资源处、水文局、

水库蓄水作用下三峡库区某库岸堆积体变形破坏机理研究

某堆积体位于秭归县境内长江南岸,采用了通用计算程序,对三峡水库三期蓄水的一系列工况下该堆积体的稳定安全系数fs、饱和非饱和渗流场的变化及变形破坏机理进行了计算分析。计算结果表明,随着水库蓄水位的增加,该堆积体的塑性区范围及水平位移值增大,稳定性相应的降低。

基于GIS的洞庭湖区生态系统健康评价

以洞庭湖区子流域为评价单元,将其划分为陆域、岸边带和水域三部分,从生态系统的物理、化学和生物完整性出发,分别构建评价指标体系,开展生态系统健康评价,揭示洞庭湖区的生态系统健康状况空间分布规律。结果表明:研究区生态系统健康状况总体一般,健康等级为一般的区域面积占总面积的79.4%。各子流域的陆域健康状况一般,大部分健康指数为4~6;岸边带的健康状况差异较大,健康指数为1~8,健康状态良好的区域约占总面积的30%;水域生态系统的健康状况总体良好,健康指数均高于4。位于中心的大通湖子流域健康状况相对较差,需加强退田还湖的力度,积极开展其岸边带的植被恢复与治理。生态系统健康状况较好的是南洞庭湖和新墙河子流域,其生物多样性保护和水土流失的预防及治理是今后需关注的重点内容。

水电工程小河道型水库蓄水对水环境的影响

一、前言水电开发对环境的影响,主要是改变了原河道的水的自然生存流态方式,包括水资源利用方式的改变或兴建大坝及其他水工建筑等而引起的水的流态改变。众所周知,大坝及其他

三峡水库蓄水期间凉水井滑坡稳定性变化研究

通过对三峡库区云阳县故陵镇凉水井滑坡的实地勘查,本文介绍了滑坡形成原因及演变,并对凉水井滑坡的影响因素进行了分析,利用折线滑动法(传递系数法)计算结果对滑坡稳定性极限平衡法进行了分析评价,并采用涌浪计算方法予以计算对滑坡危害性进行了预测。

优化调度三峡水库运行水位,改善库区消落带生态环境

一、三峡库区消落带概况\r\n水库消落带,即水库的水位涨落带,是指由于季节性水位涨落而使水库淹没土地露出水面的一段特殊区域。

三峡水库变动回水区泥沙冲淤特性分析

依据三峡蓄水后变动回水区的实测资料,初步分析了三峡水库175m正常蓄水下变动回水区输沙过程及该河段冲淤特性,揭示了航道调整的内在机理,总结了水沙条件变化和河段冲淤规律。结果可为减少变动回水区的泥沙淤积及淤沙浅滩的治理提供科学依据。

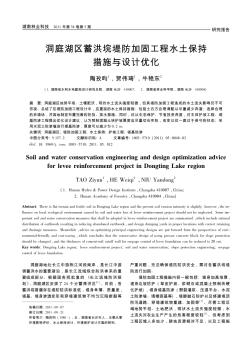

洞庭湖区蓄洪垸堤防加固工程水土保持措施与设计优化

洞庭湖区地势平坦、土壤肥沃,现状水土流失强度轻微,但其堤防加固工程造成的水土流失影响仍不可忽视。总结了在堤防加固工程设计中,应重视的水土保持措施:包括土石方合理调配以尽量减少弃渣;选择合理的弃渣场,并因地制宜布置完善的拦挡、排水措施。同时,还从生态保护、节省投资角度,对主体护坡工程、堤基防渗工程提出优化设计建议,认为预制混凝土块护坡厚度应尽量切合实际,改变以往一直过于保守的状态;采用水泥土防渗墙进行堤基防渗,厚度可以减少为0.2m。

东洞庭湖区水陆交错带的复杂性分析及防洪对策

水陆交错带是指内陆水生生态系统与陆地生态系统之间的功能界面区。从结构、功能和性态的角度,分析了东洞庭湖区水陆交错带的复杂性及其与洪涝灾害的关系,提出了提高界面的系统稳定性、促使界面的湿地类型有序演化和强化界面的防洪功能等防洪对策。

三峡水库蓄水前后洞庭湖区水环境演化过程进展相关

文辑推荐

知识推荐

百科推荐

职位:项目安全总监

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林