南水北调中线工程水源地河南段水质现状及污染分析

为了解南水北调中线工程水源地的水质状况,选取丹江口库区河南段水体为研究对象,通过研究环保部2006-2015年对丹江口库区河南段的水质状况调查数据,采用综合污染指数法对研究区域的水质情况进行定量分析.结果表明:按照综合污染指数法的水质分级标准,丹江口库区河南段水体的水质状况属尚清洁类,但仍存在一定的污染风险,水质有恶化的趋势;通过对南水北调中线工程水源地河南段污染源的分析,发现点源污染对水源地水环境的影响较为严重,面源污染的危害也不可忽视;南水北调中线工程水源地河南段的点源污染源分布较为广泛,但主要集中在丹江口水库北支控制单元.研究结果可为保护水源地的水质安全和控制污染源提供理论依据.

南水北调中线工程水源地水质保护研究

南水北调中线工程水源地丹江口水库位于河南南阳西北部。主要任务是为京、津、冀、豫等水资源严重短缺的地区提供生活用水、工业用水,兼顾农业用水和其他用水。丹江口水库上游控制区主要涉及河南、湖北、陕西3省。河南省境内涉及南阳市淅川、西峡、内乡、邓州等三县一市,该区域以保护水源地水质为重点,以主要污染物减排为抓手,完善执法监督,强化生态保护,据统计,自"九五"以来,水源区先后关停并转企业463家,其中关停企业200家,

打造河南品牌——南水北调中线工程河南段巡礼

河南省南水北调工程开工距今已有5年。如今,各渠段开工的礼炮声此起彼伏,挖掘机的轰鸣声接连不断。中原人民心驰神往的丹江水,正应和着南水北调工程建设者们如雨的汗水,随时准备欢歌北上,润泽中原。

编辑推荐下载

南水北调中线工程水源地降水变化分析

南水北调中线工程水源地降水量的变化直接影响工程的成败。选取郧西、十堰、淅川3地1961~2008年的降水资料,采用趋势分析法、累积距平分析法和频谱法对水源地进行降水变化分析。结果发现:研究期内,水源地降水整体呈减少趋势,但空间上存在明显差异。水源地的降水集中在夏季,而且有进一步集中趋势。水源地年际降水有较明显的阶段性,有3个明显的增加期和2个减少期。根据频谱分析,水源地降水变化存在4年的短周期。

南水北调中线工程水源地的主要环境问题分析

丹江口水库为南水北调中线工程水源地。通过分析水源地面临的主要环境问题,提出了较科学、合理的对策:借鉴三峡移民的成功经验,走开发式安置移民之路;设立水源保护区,将生态环境保护和建设纳入综合治理和建设重点;增强法制建设,提高生态环境保护管理能力;实施工程全面合作,统一协调工程的规划、开发和管理,兼顾各地利益;国家适当的扶持,确保水源地社会经济可持续发展。

南水北调中线工程水源地河南段水质现状及污染分析热门文档

南水北调中线工程河南段软岩工程地质特性

南水北调中线工程总干渠河南渠段黄河北上第三系软岩主要为泥灰岩,次为粘土岩、粉砂岩,本文针对泥上第三系软膨胀岩在河南渠段黄河北分布段,选代表性地点,取岩样试验,并对其工程地质特性进行分析,论述了岩石的强度与风化程度的关系、岩石的膨胀性对工程的危害,为南水北调中线工程总干渠河南渠段黄河北渠道及建筑物的设计、施工提供了地质依据。

建设南水北调中线工程河南段生态文化旅游带策略研究

规划和建设具有鲜明河南特色的南水北调中线生态文化旅游带,对于充分发挥南水北调中线工程综合效益,促进河南旅游业可持续发展,具有重大现实意义和深远影响,也将为河南振兴、中原崛起带来新的发展机遇。分析南水北调中线旅游资源特色优势,针对南水北调中线河南段生态文化旅游带面临的形势和问题,提出建设南水北调中线河南段生态文化旅游带的总体目标和战略思路,认为应以"生态为本、文化为魂、河南特色、国际品牌"为开发原则,以"依托、整合、拓展、串联"为开发理念。

南水北调中线工程(河南段)地质灾害评价

简要介绍了南水北调中线工程的基本情况,重点对河南段的工程地质条件进行了详细分析,系统地对河南段存在的采空区地面变形、崩塌、滑坡、泥石流、地震、膨胀土、饱和砂土液化和土壤盐渍化等主要地质灾害进行了分析和评价,对突出的灾害问题提出了防治措施和建议。

南水北调中线工程河南段总干渠设计

南水北调中线工程是一项规模宏大的调水工程,近期从丹江口水库引水,跨越江、淮、黄、海四大流域,供水范围包括京、津、冀、豫、鄂五省市,供城市生活、工业、农业及其他用水。总干渠全长1240km,渠道设计流量630m3/s70m3/s。总干渠在河南境内长70...

南水北调中线工程水源地水资源综合保护研究

丹江是汉江的主要支流,是丹江口水库的主要流域区,是南水北调中线工程的水源地,位于南阳市淅川县境内。近些年由于森林的采伐,水土流失比较严重,而农药、化肥的不合理使用加剧了环境的恶化。针对当地环境状况,提出了优化库区周围工业结构和布局、建立水环境监测网络、走可持续发展之路等一系列水资源保护及水土保持措施,保护好水源地的生态环境。

南水北调中线工程水源地河南段水质现状及污染分析精华文档

南水北调中线工程水源地水环境保护

丹江口水库作为南水北调中线工程水源地,水质达二级以上。但目前已出现局部区域入库支流和水库本身的水环境恶化趋势,随着南水北调工程的实施,入库支流的水环境与工程对水质的高标准要求之间的差距将会拉大。因此水源地水环境保护成为工程实施需要考虑的关键问题之一。本文分析工程水源地水环境保护的难点,认为经济落后、水质和生态的逐渐恶化是其水环境保护的主要制约因素。对此提出了工程水源地水环境保护的主要对策

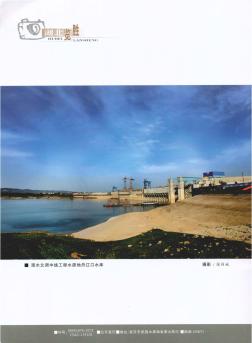

南水北调中线工程水源地丹江口水库

南水北调中线工程水源地丹江口水库

南水北调中线工程水源地生态环境的综合治理

南水北调中线工程已经开工建设,良好的生态环境是工程建设的先决条件。如何加强水源地生态治理,保证供水质量是当前迫切需要解决的课题。本文从南水北调中线工程水源地生态现状分析入手,提出了水源地区应全面启动丹江口水库上游生态治理工程,及时调整产业结构,大力发展绿色农业和替代产业,妥善解决移民问题,以解决生态建设的后顾之忧等观点。

论南水北调中线工程水源地农业发展的目标模式

本文分析了南水北调中线工程水源地转换农业发展模式的必要性,廓清了水源地农业发展目标模式(即转换后的新模式)的基本内涵,并指出了在构建目标模式的过程中需要注意的关键问题。

南水北调中线工程水源地的生态安全与对策研究

南水北调中线工程是我国进行水资源优化调配,解决北方,尤其是京、津、冀地区资源性缺水的21世纪重大战略工程。丹江口水库汉江上游地区为水源地.由于其水土流失和局部水体污染严重,自然灾害频繁,中线工程的建设使得水源地生态环境的综合治理更为紧迫,因此维护水源地生态安全的重点在于水源地的综合治理,其关键是加大水源地生态建设的投入.并完善南水北调中线工程管理体制,加强立法体系的建设,抓紧生态环境综合治理和建设重点,尽快建立科学合理的生态补偿机制和绿色gdp核算体系.加大水源地生态安全相关课题的研究等政策建议。

南水北调中线工程水源地河南段水质现状及污染分析最新文档

南水北调中线工程水源地跨省生态协调治理研究

南水北调中线工程作为国家战略性大工程的一部分,涉及多个省份、大量人口的用水问题,但囿于资源所有权和行政管理权的分离,生态治理实践中仍然存在着碎片化、分割化的治理现象。习近平总书记人类命运共同体思想视山水林田湖为一个生命共同体,应该纳入到统一治理的框架之中,水资源的自然绵延性也决定了它不能完全被社会行政归属性所限制。从跨流域生态治理的角度,用整体性思维和联系的观点来探求水源地生态协调治理路径,既是对习近平总书记生态文明思想的有效践行,也是人民群众对青山、绿水、蓝天的实际获得。

南水北调中线工程水源地区域经济转型发展研究

为了适应南水北调中线工程已经建成通水,水源保护工作出现重大阶段性变化的形势,从南水北调中线水源区已通水的水资源保护现状出发,分析目前水资源区域经济社会发展与水源地保护的矛盾、生态补偿机制等问题,阐明水源区经济发展的艰巨性和复杂性。通过建立国家重点生态环境建设区域、建立水土保持生态补偿机制、建立产业发展扶持机制,探索水权交易机制以及利用水源区的区域优势,积极发展绿色生态产业,以促进南水北调中线工程水源区区域经济健康、稳定、可持续发展。

南水北调中线工程水源地生态环境保护研究

2014年南水北调中线工程即将建成通水,其水质问题备受各方关注。以南水北调中线工程水源地生态环境保护为主题,分析了中线水源地生态环境的现状和问题,总结了中线水源地生态环境保护已有的相关研究成果。结合丹江口水库调水水质目标与目前的水质现状,提出了中线水源地生态环境保护的科技需求,并展望了未来水源地保护的研究成果应用、实践管理与理论提升等方面的趋势及方向。

南水北调中线工程水源地的土壤可蚀性特征

选定南水北调中线工程水源地丹江口水库区这一国家水土流失重点治理区域为研究地点,对该地的土壤可蚀性特征进行了研究。在研究区不同土地覆盖类型里采取表层(20cm)土壤样品,室内分析样品土壤的质地和有机质含量,利用epic模型及实验室分析的土壤质地和有机质数据计算样品土壤可蚀性k值。在arcgis里,利用ordinarykriging插值方法生成研究区k值分布图。然后按一定标准将k值进行分级,得出不同k等级值的空间分布及面积。结果表明:研究区k的均值为0.0348(t·hm2·h)/(hm2·mj·mm),主要为中可蚀性土壤(面积占91.71%)。东部(主要是耕地)土壤k值高于西部(主要是林地),是侵蚀治理的重点地区。研究结果可为库区水土流失定量遥感监测提供基础资料,对库区的土壤侵蚀治理有一定的参考作用。

南水北调中线工程水源地生态经济区发展研究

南水北调中线水源地生态经济区的形成与发展,有利于区域生态经济的整合以及加强社会分工与协作,从而促进南水北调中线水源地所在区域社会经济全面协调发展。本文对南水北调中线水源地生态经济区建立的意义、可行性、功能定位、发展战略目标与路径等问题进行了探讨.希望更过的专家学者以及相关管理部门来共同推进南水北调中线水源地生态经济区的建设,从而促进我国生态经济的优化发展,增强中部地区的低碳经济优势。

南水北调中线工程水源地生态农业系统运行研究

豫西南伏牛山区(以下简称为“水源地”)位于南水北调中线工程调水源头——长江支流汉江干流上的丹江口水库上游,涵盖河南省南阳市境内淅川、西峡、内乡三个国家级贫困县的大部分地区,控制了水库库区总面积1050平方公里的52%,肩负着打造清水走

南水北调中线工程水源地可持续发展评价

在全面掌握南水北调中线工程水源地的生态环境现状与问题的基础上,采用生态足迹模型,对研究区可持续发展现状进行了实证分析。结果表明,研究期间水源地的生态足迹总量呈现波动上升趋势、人均生态承载力不断增加,生态赤字呈现先增加后下降的特点,但仍未出现生态盈余,表明水源地在研究期内处于不可持续发展状态。研究成果可为南水北调中线工程相关管理部门的生态建设工作提供参考。

南水北调中线工程水源地市场化生态补偿机制研究

生态补偿是确保南水北调中线工程水源地生态环境安全的重要举措。分析了南水北调中线工程水源地现有的政府主导型生态补偿机制,为了探索在南水北调中线工程水源地生态补偿中引入市场化机制的实现方式,基于对理论与现实依据的分析,提出了四种水源地市场化生态补偿模式:(1)水权交易模式:提出水权的市场交易机制与拍卖机制构想;(2)发展权流转模式:受水区对水源区进行产业补偿,帮助水源区建立"飞地";(3)生态经济模式:依托水源地生态环境,实现生态产品市场效益;(4)公共物品市场购买模式:政府利用补偿资金购买私人部门提供的水源地生态建设服务或项目。最后就如何以政府为主导,在南水北调中线工程水源地引入市场化生态补偿机制提出了相关对策建议。

南水北调中线工程汉江水源地生态补偿计量模型构建

生态补偿计量标准是生态补偿机制中最为核心的部分,文章从生态补偿工程建设成本和直接经济损失的角度出发,综合总成本修正模型和机会成本法的优点,引入了经济红利效应、生态改善效应、水质判定系数来修正补偿金额,并重新定义了水量判断系数的概念,以此来估算南水北调中线工程受水区对汉江流域水源地—汉中市的生态补偿资金。计算结果为482.08亿元/年,即受水区每年向汉中市支付482.08亿元作为生态补偿资金。

关于南水北调中线工程水源地生态补偿情况的调研报告

南水北调中线工程是解决京、津、冀、豫地区资源性缺水的重大调水工程。我省陕南地区是南水北调中线工程主要水源地,肩负着保护生态环境、涵养水源,确保“一江清水送北京”的重任。但这也给陕南地区造成了产业发展受限、财政和居民收入减少等突出问题。为解决经济发展与生态保护、水源涵养的矛盾,经我省向中央有关部门多次呼吁,2008年中央财政建立了生态保护区转移支付,

南水北调中线工程水源地河南段水质现状及污染分析相关

文辑推荐

知识推荐

百科推荐

职位:暖通设计助理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林